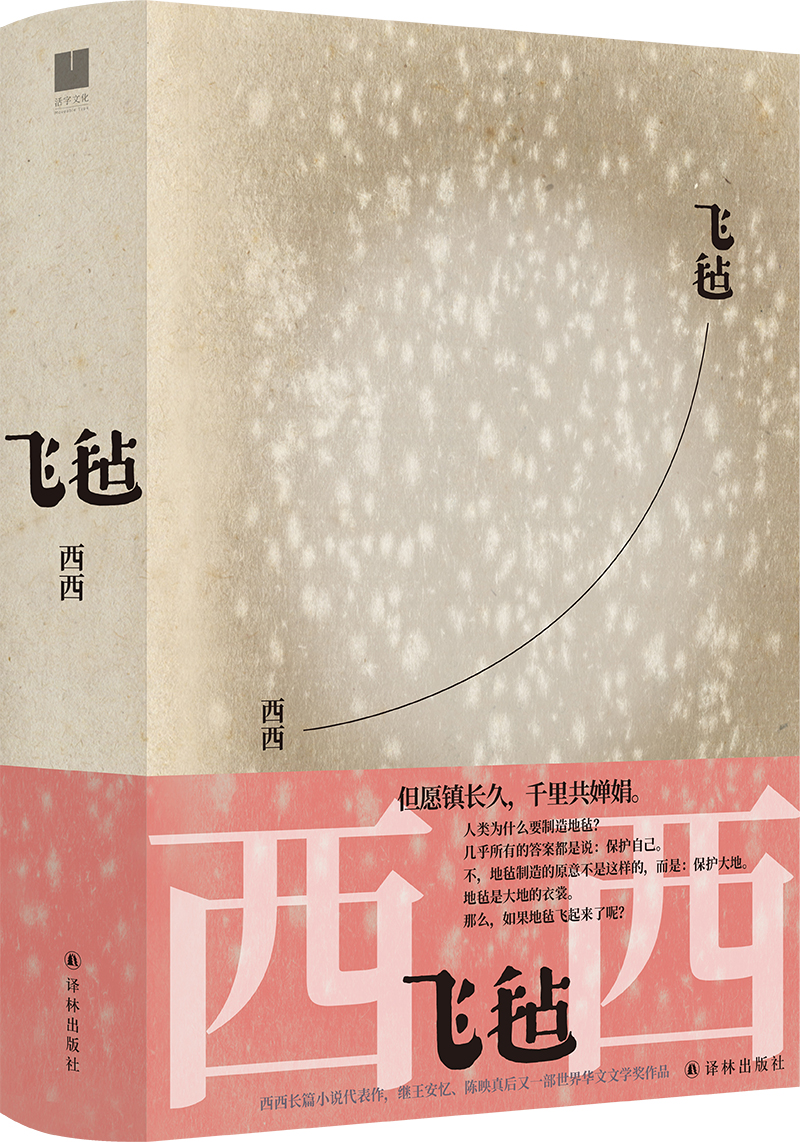

西西 长篇小说代表作

花家三代人的家族往事

温柔道来一座城市的记忆与性格

轻盈呈现香港百年生活史

【编辑推荐】

▲但愿镇长久,千里共婵娟。花家三代人的家族往事,温柔道来一座城市的记忆与性格,轻盈呈现香港百年生活史。

▲读完《飞毡》,心里住了一大家人:永远不会责怪孩子的花顺水夫妇,整天莫名研究这研究那、并不介意是否有所成的花家二傻、爱猫如命的叶重生,梦游的花艳颜,数十年如一日守护花艳颜的花里巴巴……

【内容简介】

肥土镇是一座美丽的海滨城镇。在这里,住着做荷兰水生意的花顺记花家、开酸枝铺的叶家、卖莲心茶的陈家二老、为街坊救火救灾的斧头党人,还有将尾巴伸进鱼缸里垂钓的猫咪。

有一天,花里巴巴住的阁楼上,一幅地毯的流苏好像风吹动树叶那样飘舞起来。啊,原来我竟拥有一幅古老的飞毡。花里巴巴惊喜极了。飞毡要常常放它出去飞翔,它心情才会好,才会健康。于是,子夜时分,花里巴巴牵着梦游的花艳颜,坐上飞毡,翩翩飞上了天。这么长的岁月,花里巴巴仍是数十年如一日般警醒,每个夜晚守护着花艳颜。在空中,他们宛若一片奇异的幽浮,俯瞰着肥土镇的万家灯火……

《飞毡》是香港作家西西的长篇小说代表作,以花氏家族的百年兴衰作线,将肥土镇的世俗生活娓娓道来。肥土镇曾寂寂于一隅,机缘巧合,它竟学会了飞翔。

【内文试读】

荷兰水

花顺记的掌柜,早上很早起来打理店务,晚上也很早睡觉。荷兰水店铺里的一家大大小小连同伙计,也早早休息。什么晚上有飞毯在肥土镇飞来飞去,谁也没有见过。一大早,花顺记打开店门做 生意,批发的商人把空瓶子一箱子一箱子搬回来交收,小贩们把装满荷兰水的瓶子一箱一箱搬上手推车。伙计们装瓶的装瓶,贴商标的贴商标,记账目的记账目,运冰块的运冰块。只要是夏天,花顺记里连猫也显得特别忙碌。

人们虽然长了两只眼睛,但不一定看见东西,也不可能看尽世界上的一切。整个肥土镇,说是看到飞毯的,不过几个人而已。有的人当晚早已睡觉,因为他们体内的生物钟是快钟;有的人从来不仰望天空,因为他们宁愿脚踏实地。那几个说看见飞毯的人,亲友也不相信,谁知道是不是眼花和胡思乱想。

花顺记是肥水街上的老字号,卖荷兰水也卖了许多年。别看这么小小的一瓶汽水,喜欢的人还挺多。肥土镇人一向习惯喝茶,热热的茶。空闲的时候,吃过饭后喝一杯,不知有多写意。镇里的茶楼早早就坐满茶客,一盅茶,两碟点心,生的熟的人坐在一堆,不到半盏茶的光景,早已天南地北聊起天来。这一辈的人,对荷兰水比较抗拒。

“冻冰冰的,别喝出病来。”茶客甲说。

“又甜,惹痰呐。”茶客乙说。

不过,年轻人和小孩子却喜欢,这是会上瘾的新事物。肥土镇几乎每天变,新奇的东西层出不穷,尤其是飞土大道,各种各样的人,各式各款的货物,看得人也来不及吃惊。荷兰水就是新事物之一,起初的生意还不怎样,渐渐就做开了。番人特别喜欢,因为他们又不上茶楼,喝的竟都是甜的茶,有一种叫作咖啡的东西,也是苦而带甜的。至于冻冰冰的饮品,番人尤其习惯,飞土大道上就有一种冻酒,还会起泡泡,叫作啤酒。番人爱喝荷兰水,大概是习惯了甜、冻,以及起泡泡。

肥土镇的人喝不喝荷兰水呢?居然也不少,尤其是住在半山区的肥土人,有的十分洋化,有的又因时髦,落伍不得,也喝荷兰水,若有什么亲朋戚友来做客,开几瓶荷兰水,非常摩登,也有了许多话题。单是那个瓶子,尖底的,瓶内又有一颗玻璃珠,岂不特别?有的人还留着当摆设看。

花顺记的荷兰水,大多运到飞土大道的办馆、士多去,以批发的生意多,可零售也不坏,常常有半山区的肥土人驾了会勃勃叫的车来买,总是一箱一箱搬回去。夏天天气热,喝荷兰水有人觉得很舒爽,也来买一瓶,站在花顺记的店门口,咕噜咕噜灌几口,还和掌柜的聊天哩。既做生意,又交朋友。

一年里面,花顺记大约只做七八个月的生意,一到天冷,不再做荷兰水。天气冷,冻水还有谁去喝呢?也只有番人才不理气候季节,依然买荷兰水。夏天的时候,花顺记做许多荷兰水,好像蜜蜂采蜜过冬的样子。的确,冬天的花顺记,店内湿漉漉的水消失了, 没有人勤奋地洗瓶子,没有人贴商标,没有人手摇机器把汽水入瓶。总之,没有人做荷兰水。这时候的荷兰水店,真的和冬眠差不多。冬天的时候,也有办馆要荷兰水,花顺记是有存货的,秋末储藏的一批荷兰水,正好一点一点批发出去,门市才没有荷兰水卖。春天一到,惊蛰之后,虫蚁都爬出泥土,花顺记的机器,又咯隆咯隆响起来。

摩啰

冬天的花顺记,虽然不做荷兰水,可仍然打开店门做生意。做些什么生意?可得看伙计们的花样了。每到冬天,花顺记的老板就把店铺交给伙计去打理,赚到的钱也归他们自己。有的伙计回乡下去过年,和亲人团聚;有的仍留在花顺记,继续赚点钱。到了冬天,花顺记的店铺门口就五花八门了,年年有不同的风景,甚至个个月变换内容,因为做什么生意,全由伙计去决定。

有时候,伙计们在店门口卖粥和糕饼,有时候卖煎炸的矮瓜、鱿鱼,有时候卖卤水豆腐、猪肝猪肾,曾经有一阵子,还卖小鸡小鸭小白兔。渐渐地,“花顺记又在卖什么呀”倒成了街坊的话题。有好几年,花顺记的店面干脆租给人家做短暂的生意。于是,有时店内在弹棉花,有时又有人扎雨伞。

有一年,可特别啰。花顺记的一边店铺摆卖的竟是肥土镇罕见的新鲜事物。看看墙上挂着、地上摊着的东西就可知特别:长颈的银茶壶、葫芦形的玻璃杯子、用金银线织出来的布匹、一艘艘小艇那样的绣花鞋,还有,地毯。这些东西,本来在肥土镇也不算最最稀奇,因为肥土镇可以说是世界各地古怪东西都会有的市集,就看在哪一个角落出现就是了。像肥水街,摆卖那样的货物,倒比较 例外。

要找不常见的怪东西,肥土镇的人自然会知道到什么地方去, 可这样的人并不多。卖的特别,找的也特别。为什么卖的特别呢, 因为他们都不是肥土镇原住民,而是从外地来的印籍人士:皮肤黑黑的,眼睛大大的,满脸胡子,头上包着白布。他们和肥土镇的其他番人不一样,肥土镇的人称他们作“摩啰”。

摩啰们怎么会到肥土镇来呢?他们可不是来做生意的商人,而是做生意的番人带来的雇员,有的以前是海员。他们在肥土镇的职业主要是当看更,替银行、货栈、洋行或者半山区的别墅守门。渐渐地,人老了,家人也来了,就在飞土区的两条小街上摆卖些土产以及旧货。

谁要找伽南香、咖喱、各式的麻布,找到摩啰先生就行了。他们的货物中最吸引人的还是一些旧货:挂钟、怀表、玉镯、项链、手摇留声机、唱片、杂志、书本。大至桌椅床柜,小至一个弹簧,一条钢丝,还有看起来又破又锈的烂铜烂铁,非常美丽的琉璃灯罩。只要有耐性,且有眼光,常常有人在摩啰先生那里买到十七世纪的名画,十八世纪的古董。

“花顺记又在卖些什么呀?”

“哎呀,来了一个摩啰,卖些摩啰东西。”

这样说,正说错了,因为在花顺记摆卖的人不是摩啰,他卖的货物也不是摩啰特产。他的确是外乡人,满腮胡子、大眼睛、卷头发,也不穿肥土镇一般人穿的衣服,难怪叫人误会。有一点比较明显,他的头上并没有包着白布。

【序】(节选)

说毡(代序)

书名《飞毡》,严格说来,应是《飞毯》。毡与毯,音和义皆有别。

先说毡。何谓毡?我国古代制毡,是把羊毛或鸟兽毛洗净,用开水浇烫,搓揉,使其黏合,然后铺在硬苇帘、竹帘、草帘或木板上,擀压而成。《说文》之解释为“捻毛也,或曰捻熟也。蹂也, 蹂毛成片,故谓之毡”。《释名》说“毛相着旃旃然也”,称为毡。《考工记》说:“毡之为物,无经无纬,文非织非纴。”

毡并没有经过纺捻和编织加工的过程,纺织学上称为无纺织物。它的出现,远比任何一种毛织毯为早,新疆地区气候较冷,在原始社会时期,已经广泛使用。公元前1000年的周王朝,宫廷中已设置了“供其毳皮为毡”,监制毡子的官吏,称为“掌皮”。

毡是无经无纬压成之物,如今居室所用的blanket,即毛毡。一般手工用的felt,也是毡之一种。毡音沾,异体字为氊。

次说毯。毯也是用羊毛或鸟兽毛制成,却经编织过程。织法大致分两类:一为经纬平纹组织法,一组经线与一组纬线平行交织;相当于如今几桌上用的衬垫物mat,或置于门口地上用之蹭鞋rug。二为栽绒法,主要是在一组经线二组纬线织成的平纹基础组织上,再用绒纬在经纬上拴结小型羊毛扣,即如今一般所称之地毯,carpet。毯音坦。

毡或毯,在我国古代,有许多不同的名称。先秦时,称之为纰、罽、织皮。《逸周书·王会解》中提到伊尹向商汤建议,跟四方各地交换或贡献物品时,要“以丹青、白旄、纰罽、江历、龙角、神龟为献”。“纰罽”即毛织品,罽,还是华采毛织品的总称。《说文》中解释为“西胡毳布也”。《尚书·禹贡》记载有“织皮、昆仑、析支、渠搜、西戎即叙”。织皮,不是地名,而是毛布,制造者是织皮人。

毡或毯,于汉唐时称毾㲪、氍毹、㲥㲨。氍毹音瞿俞,与毡音近;而㲥㲨音毯绒,与毯音近。外国学者从语音的角度考证,认为毾㲪相当于中世纪的波斯语Takht-Dar,氍毹相当于古阿拉伯语Ghashiyat。

汉唐时,氍毹与毡常相提并论。张衡《四愁诗》中说“美人赠我毡氍毹”;汉乐府《陇西行》诗曰“请客北堂上,坐客毡氍毹”。而毡毯这种毛织品的铺设位置、用途也不明确。乐府句中的“坐客毡氍毹”,是指铺在地上的织物,而“毾㲪五香木”则是铺于坐卧家具之上的垫褥。唐代诗人岑参在《田使君美人舞如莲花北歌》中写道:“高堂满地红氍毹,试舞一曲天下无。”显然是铺在地上的毯;而《玉门关盖将军歌》中写道:“暖屋绣帘红地炉,织成壁衣花氍毹。”分明是壁挂了。岑参乃边塞诗人,身处边疆,当然多见氍毹。而身处中原的杜甫,笔下是常见的毡。《与任城许主簿游南池》中写道:“菱熟经时雨,蒲荒八月天。晨朝降白露,遥忆旧青毡。”这是杜甫游齐赵时所作,秋天来了,遥遥怀念故乡,有什么比老家的青毡更温暖呢?青毡,乃穷等人家的御寒物。

明文震亨《长物志·绒单》曰:“绒单,出陕西、甘肃,红者色如珊瑚,然非幽斋所宜,本色者最雅,冬月可以代席。狐腋、貂褥不易得,此亦可当温柔乡矣。”富贵之家,当然以狐腋貂褥保暖,一般人则以绒单代席。绒单,由毛织成者曰“毛绒”,由丝织成者曰“丝绒”,绒单即绒毯,也即是毡。清李斗《工段营造录》曰:“铺地用棕毡,以胡椒眼为工,四围用押定布竹片,上覆五色花毡。毡以黄色长毛氆氇为上,紫绒次之,蓝白毛绒为下,镶嵌有缎边绫边布边之分。”可见毡也分等级,青毡当属蓝白毛绒,为下等毡,边镶也必定为布边。杜甫《戏简郑广文虔兼呈苏司业源明》诗中写到这位“诸公衮衮登台省”的广文先生:“广文到官舍,系马堂阶下。醉则骑马归,颇遭官长骂。才名四十年,坐客寒无毡。”青毡已为日用必需品,可是广文先生官独冷、饭不足,连青毡也无以奉客。宋王禹偁另有诗句云:“除却清贫入诗咏,山城坐客冷无毡。”七言中融嵌五言杜句,但易一字。无毡之苦,诚然古今共通。

区区一毡,已反映炎凉世态。然则读者看我抄书抄到这里,只怕已如坐针毡了。这种苦,当比冻寒无毡更难受。我近年对书法艺术萌生兴趣,每天也试试习字,而古人是用青毡“衬书大字”(见《长物志》)。《世说》载王献之在书斋夜卧,有盗入室,献之对他说:“青毡我家旧物,可特置之。”书圣父子家中的旧青毡,想来不会用作铺地保暖,是以弥足珍贵。韩愈的《石鼓歌》云:“毡包席裹可立致,十鼓只载数骆驼。”原来曾有人提议用毡包裹石鼓这种至宝之物呢。毡之为用大矣哉。毡屋即蒙古包,毡车即篷车。个人的用品有毡帽、毡袜、毡靴、毡笠、毡笔、毡裘;家中则挂毡帐、毡帘。至于毡墨,可模拓碑文及古器图形。

“毯”字的出现,远溯自唐代,《补江总白猿传》有:“嘉树列植,间以名花,其下绿芜,丰软如毯。”那时,毯与地还未组成一词,却和毡合用。白居易《青毡帐二十韵》诗句:“软暖围毡毯,枪束管弦。”到了清代,《红楼梦》第七十六回:“贾母又命将毡毯铺在阶上。”毡毯合称,用途有别。地毯的名称,要到元代才正式登场。《元史》世祖皇后察必列传中记载:“宣徽院羊臑皮置不用,后取之合缝为地毯。”这段文字所记的地毯,显然是铺地的羊皮,而不是栽绒地毯。可《大元毡罽工物记》中就记载了各式地毯的制法与颜色,泰定年间的记载是:“赴中尚监资成库送纳成地毯六扇”“西宫鹿顶殿地毯大小二扇”“成造地毯四扇”等。

《飞毡》一书中所叙述的毛织品,是地毯,为什么称为毡呢?《说文》说得好:“氍毹、毾㲪,皆毡之属,盖方言也。”小说中的肥土镇,有自己的方言,对于毛棉绒丝织成的铺垫物,不管是平纹或栽绒织法,不管是为人取暖、覆盖、供人欣赏、包裹东西、作为书写的垫子,以至纯为踩踏之用,一律称之为毡。店铺的招牌上明明写着地毯铺,可肥土镇人称为地毡店,无论毡毯,都叫它毡。这不完全是虚构,我生活的地方,一直毡毯不分,都读成“煎”。所以,小说从俗,名为《飞毡》。至于内文毡、毯并用,则略有分别:正常叙事,用毯;如由肥土镇人口中陈说,则用毡。

打开世界地图,真要找肥土镇的话,注定徒劳,不过我提议先找出巨龙国。一片海棠叶般的大块陆地,是巨龙国,而在巨龙国南方的边陲,几乎看也看不见,一粒比芝麻还小的针点子地,方是肥土镇。如果把范围集中放大,只看巨龙国的地图,肥土镇就像堂堂大国大门口的一幅蹭鞋毡;那些商旅、行客,从外方来,要上巨龙国去,就在这毡垫上踩踏,抖落鞋上的灰土和沙尘。可是,别看轻这小小的毡垫,长期以来,它保护了许多人的脚,保护了这片土地,它也有自己的光辉岁月,机缘巧合,它竟也会飞翔。蹭鞋毡会变成飞毡,岂知飞毡不会变回蹭鞋毡?

……