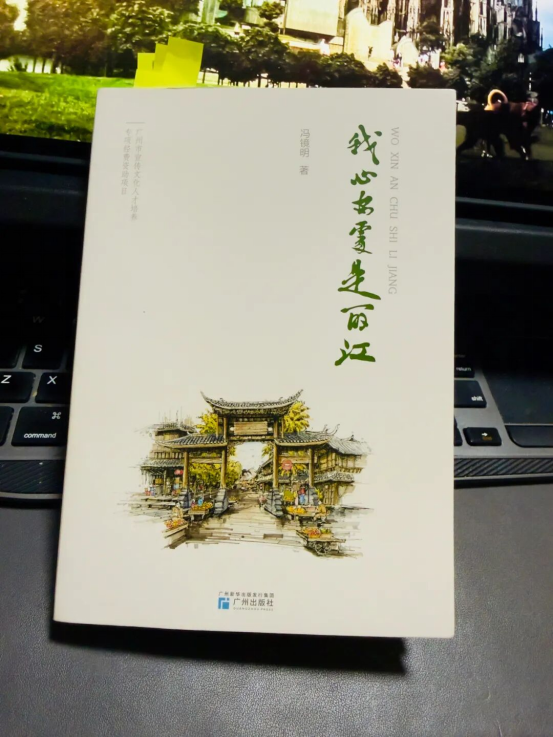

当谈及丽江,你脑海中会浮现什么?是古城的小桥流水,玉龙雪山的皑皑白雪,还是四方街的喧闹人潮?市面上关于丽江的游记不胜枚举,大多聚焦于风景与攻略,而冯镜明先生的《我心安处是丽江》却选择了一条更为深邃的路径——他不仅要带你看丽江的容颜,更要让你触摸它的灵魂。

与众多丽江题材作品相比,《我心安处是丽江》最显著的特点在于它的多维视角。冯镜明先生巧妙地将景观、历史与人物编织在一起,创造出一幅立体的丽江画卷。他笔下的古城不只是石桥木楼的空间组合,更是时间的容器——每条街巷都承载着茶马古道的记忆,每块青石板都浸润着数百年的故事。

冯镜明先生通过对比美国洛克、俄国顾彼得的丽江研究,提出:“丽江的真正魅力不在风景如画,而在于它如何滋养生活其中的人们,成为安身立命的家园。”书中呈现出来的历史脉络让我们理解到,丽江的风景之所以动人,正是因为它承载着千年的文化积淀。传说不再是虚无缥缈的故事,而是解读丽江文化基因的密码。

这本书最打动人心的部分,是冯镜明先生对“丽江人”的深情书写。他不仅拜访了东巴文化传承人,记录下他们守护古老智慧的坚持;也与古城里的普通居民深谈,聆听他们对生活变迁的感悟。这些鲜活的人物故事让丽江不再是明信片上的风景,而成为了有温度、有呼吸的生命体。

他在书中写道:“我仿佛听到自己心脏的‘扑扑’跳动,一种朦朦胧胧、似有若无、来自远古的神圣召唤,正缓缓注入我的灵魂深处。某一刻,我不知自己身归何处,眼前的世界突然幻变,变得神圣而辽阔,迷离又苍茫。

“人在大都市生活越久,越可能迷失在万丈红尘中,才有幡然醒悟者跑到香格里拉,远离尘嚣,寻找自我救赎之道,一如后来者依据小说《消失的地平线》的线索,找寻现实中的香格里拉秘境。

“走出大殿,我深吸了一口气。极目眺望,风吹动高处的经幡,经文飘弋,飒飒作响,更无余音,一种圣洁的感动自心底翻涌:人生在世,信仰至高无上。”

《我心安处是丽江》这个书名本身就是一个提示——心安之处不仅是地理上的所在,更是精神上的归属。

冯镜明先生通过历史与人物的交织,向我们展示:丽江的真正魅力不在于它的风景多么如画,而在于它如何滋养了生活其中的人们,如何成为他们安身立命的家园。

如果你已经去过丽江,这本书会让你重新认识丽江;如果你计划前往丽江,它会为你打开一扇深度体验之门;如果你只是对远方怀有好奇,它则会带你进行一场心灵之旅。

在打卡式旅游盛行的今天,《我心安处是丽江》如同一杯需要慢慢品味的普洱茶,渗透着我们驿动的心:旅行不只是空间的转换,而是心灵的参与。这本书不仅是在推荐一个地方,更是在邀请我们以全新的方式与世界相遇。

读这本书,我思绪万千。丽江是古老的遗迹,也是相比于大都市落后的现实。很多文人墨客和城里人担心丽江的古韵与落后渐渐遗失,这是不是文化精英和城里人的自私?这些担心会不会成为丽江发展的阻力?如果有朝一日,丽江变成了广州一样的大都市,我们又会失去什么?

文化精英和城里人的担心,无疑确实可能包含一种“文化特权”的意味。城里人往往将丽江视为一个“精神后花园”或“乡愁寄托”,希望它保持那种与自己繁忙都市生活相对立的“古老”和“诗意”状态。这种期望会忽略本地居民对赚钱谋生改善生活条件、享受现代化便利(如更好的医疗、教育、就业机会)的正当权利。要求他人为了自己的审美和怀旧而保持“落后”,这确实有自私的成分。

但是,这种担心也远非自私可以概括。它源于对独特文化价值消逝的普遍忧虑,体现了一种文化保护意识。当人们看到千篇一律的商业化模式侵蚀古城的灵魂时,他们的担心是对人类共同文化遗产可能丢失的警觉。这种来自外部的关注和压力,在历史上常常是唤醒本地保护意识、推动保护措施的重要力量。

所以,更准确的描述是: 这种担忧是一种复杂的、夹杂着个人情感寄托与普遍人文关怀的混合体。关键在于,这种“担心”能否超越简单的怀旧,转化为对丽江可持续发展的真正支持,而不仅仅是对其“博物馆式”的冻结。

如果丽江变成广州,我们会失去什么?

我们会失去的,是无可替代的:我们会失去一个活着的文化样本,丽江不仅仅是古建筑,更是纳西族东巴文化、生活方式、社会伦理的载体。如果它变成广州,我们失去的是一个理解人类文明多样性的窗口,一种与自然和谐共处的古老智慧,以及“诗意的栖居”的现实范本。

我们会失去一个民族的精神坐标:对纳西族人而言,丽江是其民族认同的核心。失去独特的丽江,意味着一个民族的文化根基被动摇,其精神家园将无处安放。

我们也会失去一个全社会共享的“精神减压阀”: 对一个高速发展的国家而言,像丽江这样具有不同生活节奏和价值取向的地方,为全社会提供了另一种生活方式的可能,这是一个能让心灵沉静下来的“异托邦”。它的存在本身,就是对单一现代化模式的一种反思和补充。

失去丽江的独特性,意味着世界的丰富性被削减,我们所有人的精神地图都会失却了一角。

有没有一条中间道路?有。

正如冯镜明先生在《我心安处是丽江》中所暗示的,丽江的灵魂在于人,在于文化,在于人与土地的深厚联结。这条中间道路的最终目标,不是让丽江变成广州,也不是让它凝固在过去的某个时点,而是让丽江成为一个更好的、更具生命力的丽江——一个既能安放传统灵魂,又能承载现代梦想的地方。

撰文 陈扬