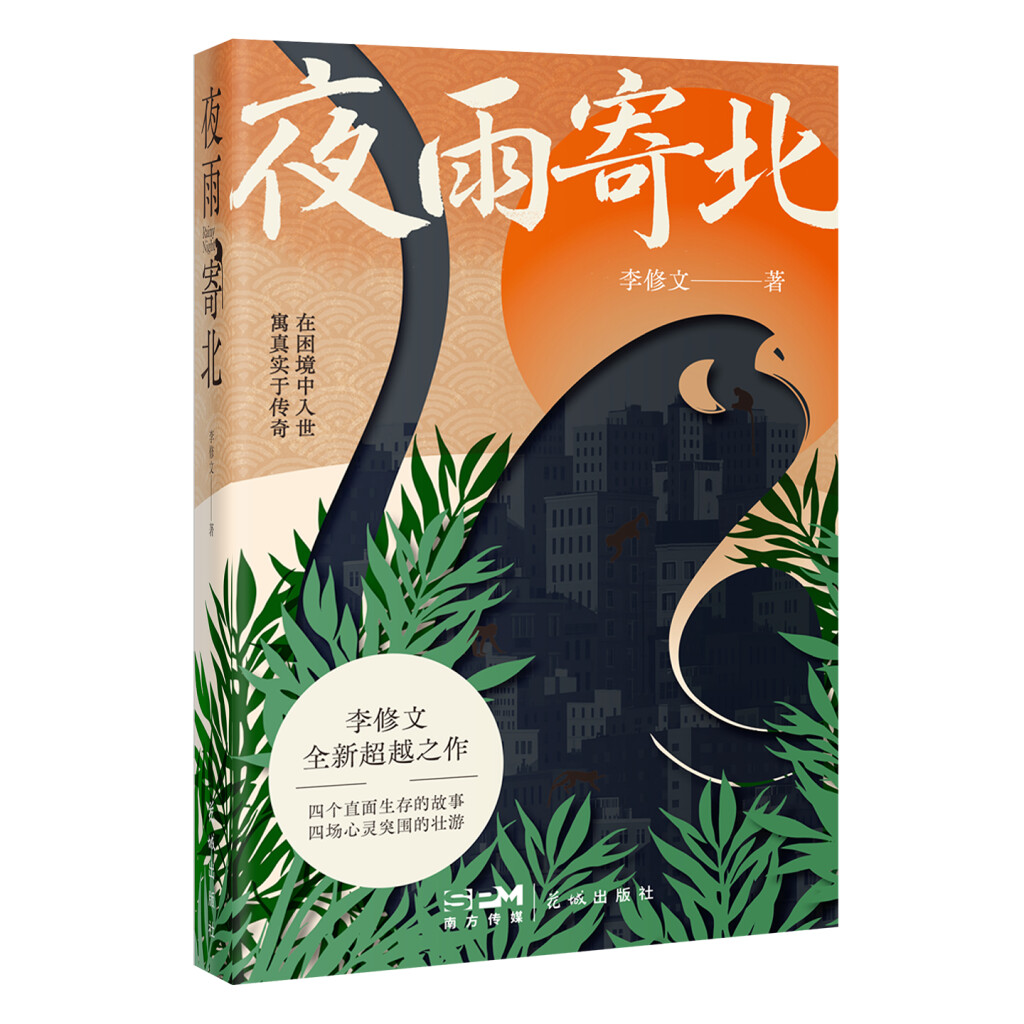

四月初,鲁迅文学奖得主李修文最新小说集《夜雨寄北》由花城出版社出版,这本小说集收录了李修文2024年在《花城》杂志的“李修文专栏”发布的中篇小说《夜雨寄北》,短篇小说《木棉或鲇鱼》《灵骨塔》《记一次春游》四部作品。

四部作品,四个直面生存的故事,四场心灵突围的壮游,在困境中入世,寓真实于传奇。诚实地捕捉和记录时代下的人心,写下那些无名者的失落与绝地反击。李修文以泥沙俱下的真实为根基,将奇幻叙事熔铸于当代生存现场,讲述属于现代人的精神寓言。

作者简介

李修文,1975年生,湖北钟祥人。著有长篇小说《滴泪痣》《捆绑上天堂》《猛虎下山》,小说集《浮草传》《闲花落》,散文集《山河袈裟》《诗来见我》等作品,曾获鲁迅文学奖等多种文学奖项。

内容试读

自序

李修文

必须承认,在过去的许多年中,不管是在各个剧组里,还是远在戈壁滩上和祁连山中,写小说的愿望从来都没有在我的身体里消失过,它们与旷野上的篝火有关,与黄河里的春潮有关,但更与那些从犄角旮旯里奔行出来和我遭逢的人事有关:荒废的工厂里,野狗们在穿行与吠叫,似乎还在为早已远走的人们看守着门庭;一位故人之子,来到我的城市,找我打听着他父亲的下落,只因为,我跟他父亲在剧组里短暂的相处,让那个四十好几的男人对我所在的城市充满了巨大的好奇,直至有一天,他竟然彻底消失了;还有一个出家多年的僧人,不顾与我只是萍水相逢,几乎是缠着我,对我道尽了他在这些年里犯下的诸多过错——以上种种,要么成为我的小说的缘起,要么就直接被我写进了小说,很显然,是他们将我拽回了小说家的行列:那些看起来东游西荡的日子,并没有被浪费,就像陕北黄土塬下的一道道皱褶里,却也生长着山桃花,春风一来,花朵的香气便将莽荡无际的群山全都覆盖了。

是他们,让我重新看见了蒲松龄,就像我在三亚的海边所目睹的那对夫妻:妻子一边搀扶着中风后的丈夫做着简单的恢复训练,一边埋怨着二十年前身为工厂厂长的丈夫让自己下了岗,霎时之间,我便想起了蒲松龄那篇名叫《种梨》的小说,在《种梨》中,一颗梨核被道士种在土中,随后,在众目睽睽之下,梨核迅速破土、开花和成熟,最后又化为了乌有,这幻梦一场,既像那个妻子对丈夫的怨怼在她下岗之后多年里的不肯消退,又像他们当初置身的那个年代在持续向前时一路遭遇的镜花水月,是的,大地上建起了那么多七层宝塔,我们也早已在这些宝塔丛林里不知归路,但是,假如我们尚能听见一声隐约的来自过去的叹息,也许,我们就仍然可以像蒲松龄一样,拨开荒草,捡拾起那些早已凌乱破碎的信物们。

在重新开始写小说之后,当我回头去看十几年的浪荡生涯,我竟然确信,自己曾经目睹和身经过许多“蒲松龄时刻”:就比如,在黄河边的一家小剧团里,一套油腻的、刀马旦的行头让我再三回忆起了少年时见过的一位刀马旦,她身患渐冻症,却被人写成了一部手抄本小说的主人公,哪怕她早已亡故多年,黄河边的夜晚里,我还是隐约看见,垂危的她从天而降在遍地虚空里,一边翻开那部手抄本小说,一边发出了哈哈笑声,继而,仍然在虚空中,她竟然手持一根红缨枪,翻转着,扯开嗓子唱起了她的拿手好戏——可以告慰他们和我自己的是,通过写作,我建起了这一座座衣冠冢,那些并不惊人的小事,都被我埋葬在了其中,并且越来越安顿于自己的命运:要像蒲松龄一样,在他的世界里,人也好,鬼也罢,都有一个去处,这个去处,白日里没有,就去夜晚里找,阔大城池里没有,就去荒郊野外里找。还要像蒲松龄一样,并不是妖狐鬼怪,却常常能打开一扇让我们的肉身从世界里遁形而去的门;并没有死去,却拥有一双回望尘世的眼睛。是的,我们所怀想、追忆与凭吊的,其实是我们正在经历的生活。

还是那些从犄角旮旯里奔行出来的人与事,让我确认,那座自我幼年时就痴迷与追随的戏台,从来就没有消失,而是扩展到了我眼前的无边尘世里:在嘉陵江边的一片断垣残壁之间拍戏的时候,我举目四望,处处都是飞蛾和蛛网,而想当年,这里可是我被大佬们带领着前来开剧本会的温泉度假酒店,再看那些大佬们,有的早已死去,有的正在狱中,一切到头,不过是印证了《桃花扇》中的那一句:“孙楚楼边,莫愁湖上,又添几树垂杨。”还是在黄河边的小剧团里,我看过一折名叫《打神告庙》的戏:海神庙中,遭遇到背叛的女主人公声声质问着泥塑的菩萨,自己究竟何以至此,当然得不到任何应答,绝望之中,女主人公甩起了漫长的、似乎永远不会止息的水袖,既像是在跟世界战斗,又像是在跟自己战斗,踉跄之后,几乎气绝之后,她还是未能死心,继续甩着水袖,继续去拼命,我得说,在其情其境中,我想到过写小说这件事——也许,我要写下的,就是这样的人:他们热烈,他们徒劳,他们既不是世界的出走者,也不是破门而出的人,他们不过是承受了他们所在的那个世界的人。

还有声音,我得说,当我重新成为一个小说家,犹如神启一般,越来越多的声音被我听见了:你看,《聊斋志异》里,鬼魂在说话,草叶在摇晃,驿站的门被敲响,苦修多年的妖狐在暴雨声中等来了天亮;你看,一座座戏台上,鼓点声急促地响起,一个个主角和配角正在撩起戏袍匆匆登场,再踏上热烈与徒劳之旅,但好歹,他们都唱出了自己的声音,《卷席筒》中,仓娃的声音是无辜和童真的,《三请樊梨花》中,樊梨花的声音是激越和幽怨的,《徐策跑城》中,徐策的声音是紧张和欣慰的。说到底,这些声音之所以如此真切,不过是因为他们唱出的其实是我们自己的声音,也许,写小说就是写声音,然而,对声音的辨听却可能要抵押上小说家的性命,犹如艾略特所言:“传统并不能继承,假如你需要它,你只能通过艰苦的劳作来获得它。”也由此,我们终于认清,我们并不在它处,我们仍然生活在今时今日的林冲、梁祝和白娘子中间。

许多时候,在对人世诸声的辨听中,我都会想起那些我在年幼时遇见过的说书人,他们几乎能够模拟出这世上的一切声音:鸦雀的声音,媒婆的声音,车轱辘滚动的声音,乃至种种生老病死的声音,而今想来,这些声音之所以经久不息,岂非正是高尔基所言的“我们的亲故和我们每天所生活的平凡的世界”被他们讲述了出来?如此,我便对自己说:好好做一个说书人吧,年复一年,用讲述去理解时间,去理解命运,去理解人们在时间与命运之中的流转和忍耐,却也不要忘了,旷野仍在不远处,山桃花还在黄土塬下的褶皱里生长,只要你动身前往,春风一来,说不定,你就能闻见花朵的香气仍然奔腾在莽荡无际的群山上。