在碎片化、图片化、视频化的全球化时代,我们如何在联系互动和身份认同之间中庸而行?

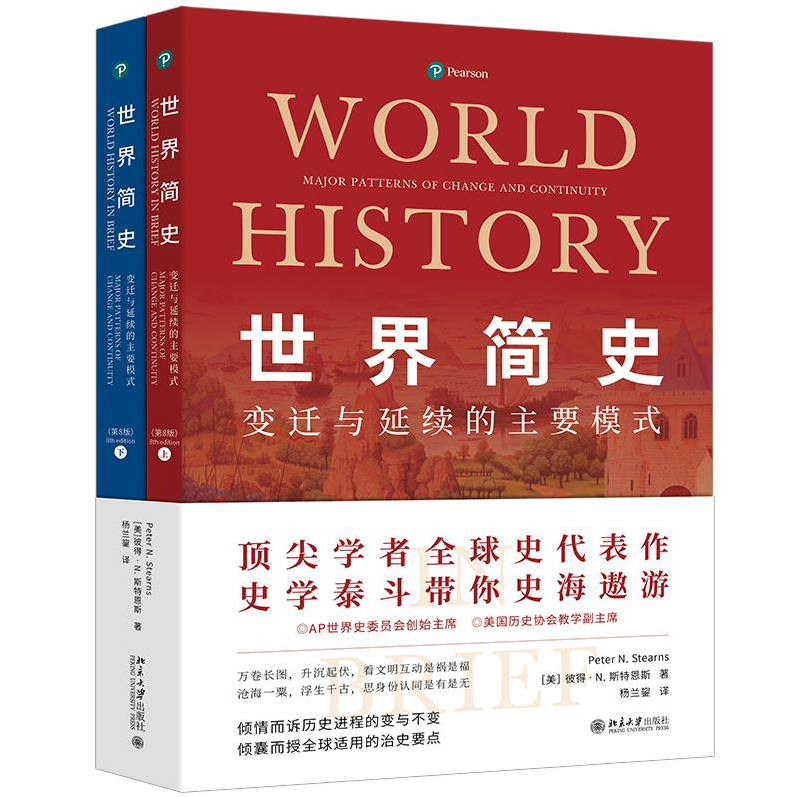

近日,北京大学出版社上架新书《世界简史:变迁与延续的主要模式(第8版)》。本书以1450年为历史分界线,将全球联系交往分为六个主要时期,以各文明之间的联系互动与身份认同为发展主线,围绕世界史的主题和模式,从人类的诞生、文明的起源和嬗变,直到21世纪初全球化(和逆全球化)的未来,勾画了世界主要文明的全貌,重点讲述区域和全球层面的政治、文化、社会、经济特征及发展趋势,并在此基础上评价了全球背景下个体与社会之间的交往联系,比较并探讨了其在漫长岁月中的变化和延续。

作者简介

彼得·N.斯特恩斯,当今世界史领域顶尖学者,美国乔治梅森大学历史系荣休教授,曾任AP世界史委员会创始主席和美国历史协会教学副主席。主要研究领域为世界史和现代社会史(包括情感史)。著述甚丰,本书为其全球史代表作。

内容试读

如何在多元化社会保持身份认同

对世界历史中的联系交往和身份认同而言,现代早期是一段引人入胜的章节。各文明之间的交往模式加速改变。更多社会比以往更强烈地受到世界贸易的影响,它们中自然是有盈有亏。在全球联系日渐强化的过程中,各国也在努力保持民族身份认同,这也是难以辨明这段时期真正具有全球性影响的文化趋势的原因之一。

新兴陆上帝国扩张引发的问题过去也曾出现过。新统治者能在多大程度上整合他的领地?我们先由中亚说起。奥斯曼帝国征服了阿拉伯人的领土,令他们处于陌生的外族人统治之下。印度的莫卧儿帝国成了印度教信徒的隐忧,尤其是当统治者不再推行宗教宽容政策之后。萨非帝国的崛起强化了波斯人或伊朗人的身份属性。沙俄帝国吸纳了新的少数民族,其中有些民族(大多是穆斯林)保持了原有身份。但是处于俄国统治下的乌克兰人的处境又如何?乌克兰人和俄国人有着相似的宗教和语言,这两个民族能否形成广义上的俄国人身份?

其他地方也出现了广义上的身份认同问题:美洲印第安人的身份受到了欧洲人和基督教传教士的深刻影响。欧洲人不仅推行新的宗教信仰,还改造了原住民的性别关系标准,比如他们认为美洲印第安妇女过于独立,她们应该对丈夫言听计从。这个例子表现了联系交往引发的重大转变。然而在其他历史阶段,土著居民则设法保持了自己的身份属性。尤其是在拉丁美洲,印第安人将传统艺术形式和基督教信仰合二为一并维持着传统的村社结构。久而久之便出现了一个融合欧洲和土著影响的新拉丁美洲文化,非洲人对此也有不少贡献。

由于模仿其他文化的缘故,俄国的西方化过程就是修正民族身份的过程。俄国统治者小心翼翼地选择要模仿的对象,同时保留传统身份的重要特征,包括东正教在内。普通民众受外来影响较小,面临的身份挑战也较小。就连精英阶层也很快便认识到,抵制某些西方影响至关重要,应该保持尽可能纯粹的罗斯身份。这在俄国内部引发了关于身份认同和西方化的辩论,并以各种形式一直延续至今。

但是更多关于身份转化的事例表明,在国家贸易联系大幅增加的情况下,很多社会拒绝改变自己的传统身份。日本就是这方面一个明显的例子,它认为外部联系过多会破坏自身的政治和文化独立性。日本领导人把菲律宾视为前车之鉴:菲律宾被西班牙控制,受到天主教的广泛影响。日本人还非常在意他们的社会身份:政府之所以不支持使用枪炮,首要目的就是想要捍卫武士的价值和社会威望。但是日本也没有拒绝所有联系,后来还在18世纪放宽了锁国政策,因为它意识到西欧的科学和医学知识或许有用。但是在大部分时间里,日本相对孤立的立场始终坚定不移:身份认同比大范围互动更重要。

中国做出了不同的选择。朝廷支持对外贸易,很多中国人从中赚取了大笔财富。长途贸易都掌握在外国人手里,中国商人主要活跃在东南亚一带并定居于此。中国统治者认为新的商业联系不会破坏中国特有的文化传统。他们甚至欢迎少数基督教传教使团前来中国(部分原因是想获取欧洲的技术装备),很多传教士也接受了中国的传统习惯。但是到了18世纪,中国统治者对外国人的宽容态度开始发生转变,这表明他们对身份认同有所顾虑,虽然皈依基督教的中国人依然寥寥无几。

和中国统治者一样,莫卧儿皇帝起初也对外来影响持开放态度,后来则变得不再宽容。奥斯曼帝国在很多方面都展现出了国际风范,与其他社会联系广泛,但它同样限制文化输入,这也是印刷业在当地长期处于停滞状态的原因。

就连西欧也对过去的选择性模仿失去了兴趣。尽管如此,欧洲人对世界其他地区的认识却是变得比以往更加全面。他们进口亚洲的产品和动物,尤其是中国的瓷器和印度的棉布。中东人对喝咖啡情有独钟,咖啡馆在十七八世纪蔚然成风。但是很多欧洲人觉得没有学习其他社会的必要。他们视大部分非欧洲人为异类、下等人或异教徒。欧洲人过去曾对灿烂的伊斯兰科学和哲学成就推崇备至,如今却是兴趣全无;欧洲学者曾经如饥似渴地借鉴穆斯林文化,如今他们则羞于承认这一点。换言之,独立的身份认同感占了上风。

在现代早期,最大限度保持身份认同的客观条件并不稳定。一边是贸易日益增长,一边是坚守对文化差异的自豪感,想要在这二者之间找到平衡委实不易。但是各国通行的做法却是很有意思,它们企图鱼与熊掌兼得:在确保利润的同时限制交往带来的影响;就是在今天,这种做法也依然随处可见。