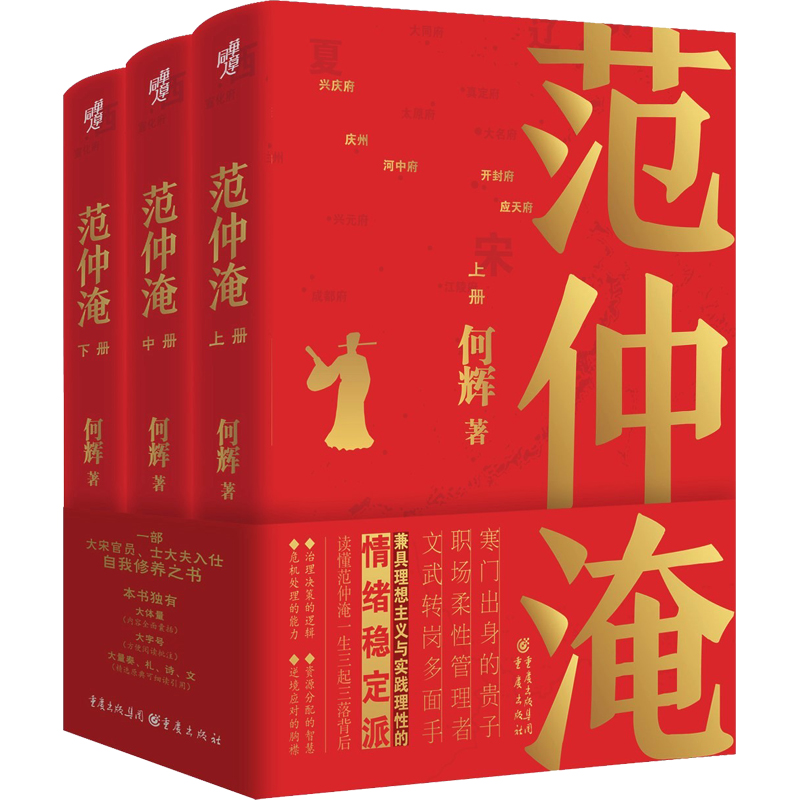

近日,重庆出版社出版三卷本新史家小说《范仲淹》。

小说以范仲淹1024年任兴化县令至1045年庆历新政失败20余年的经历为主线,讲述了他一生三起三落背后波澜壮阔的宦海生涯,勾勒出晏殊、韩琦、富弼、欧阳修、滕宗谅等北宋一代名臣名士的群像,大宋朝廷内部莫测的斗争,以及宋、辽、西夏之间风云变幻的外交与军事博弈,再现了范仲淹这位兼具理想主义与实践理性的情绪稳定派的智慧和胸襟。

全书以近百万字对经典历史人物进行了新解读,将这位寒门出身的贵子、职场柔性管理者、文武转岗多面手的人生重大节点娓娓道来,立体展现了其治理决策的逻辑、资源分配的智慧、危机处理的能力、逆境应对的胸襟,再现了这位兼具理想主义与实践理性的情绪稳定派的为人处世风范。

《范仲淹(全三册)》以大体量、大字号、大量历史文献为特色,涵盖近100位历史人物、120余篇精选原典,兼具故事可读性、资料严谨性、阅读舒适性,使读者能在读故事的同时迅速了解史料的来龙去脉和历史细节,在阅读原典中更全面地了解范仲淹在传承中华优秀传统文化方面的意义与价值。

作者何辉,著述丰硕,涉及诸多领域,作品既有八卷本的历史小说《大宋王朝》,又有《宋代消费史》等历史社科作品。他以典型事件细腻地展现了人物性格和命运改变的弧光,勾勒出晏殊、韩琦、富弼、欧阳修、滕宗谅等北宋一代名臣名士的群像,大宋朝廷内部莫测的斗争,以及宋、辽、西夏之间风云变幻的外交与军事博弈,尤其是关于边境保卫战的描述,在当前关于范仲淹的图书作品中非常具有特色。

本书可以看作一部大宋公务员、士大夫入仕自我修养之书,为党员干部提供了柔性管理的古典范本,其资源分配智慧与危机处理策略仍具现实指导意义。对青年群体而言,范仲淹划粥断齑的治学精神与不以物喜的豁达胸襟,恰是浮躁时代的清醒剂,提供了士君子人格的优秀典范。

作者简介:

何辉,字镠瑞,1974年生于浙江衢州。大学教授,博士生导师。文学代表作有长篇历史小说《大宋王朝(1—8)》、长篇叙事史诗《长征史诗》、长篇历史武侠小说《龙吟记》、长篇科幻小说《未知侵入》等,学术代表作有《宋代消费史:消费与一个王朝的盛衰》《龙影:西方世界中国观念的思想渊源》《关于创造的思考》等,另有著作《数学宝盒》《创造意义:何辉作品集》,剧本《柳毅新传》《三国演义之官渡之战》《大宋王朝之第一战》,文集《镠瑞集》《镠瑞续集甲集》《镠瑞续集乙集》。

内容试读

第一章

捍海堰

1

青黑色的海面不安地波动着——一种从岸边向着无尽远方延伸的、近似无边无际的波动。这种波动,使整个大海如梦如幻,显得更加深不可测。青黑色的波涛,翻滚着白沫,一次又一次卷向岸边,发出巨大的响声。

远方的天空,显得非常灰暗。空气中弥漫着寒气。海天之间,天地之间,水汽遇冷凝结,最终酝酿出一场大雨雪。

将近傍晚时,雨雪骤下,大风卷起的海面波涛一次高过一次,向海岸袭来。

北起盐城南至泰州的一百四十余里的海岸边,筑堤工程正在紧张地进行。此项筑堤工程自初秋开工以来,已进行三个多月了。

泰州海岸边,一座高大的木结构望楼上,一个男子双手按着灰黑色的木栏杆,双目紧盯着海岸,面有忧色。他的身上,穿着昭示其大宋县令身份的青色官服。三个月来,作为主持工程的地方官员,他几乎每天都要来这海岸边的工地巡视。三个月的风吹日晒,已经把他一张原本显得白净的书生脸,晒成了古铜色。他那古铜色的脸膛上,生着一对剑眉。剑眉之下,微微凹陷的眼窝中,一双眼眸闪着精光,透露出它们主人的倔强性格。他的嘴唇之上,留着黑色的密密的短须,下巴上,同样也留着黑色的短须。

这个年轻的县令名叫朱说,不过,“朱”并不是他的本姓。他于宋太宗端拱二年(989年)生于徐州。当时,他的父亲范墉为武宁军节度使。他就出生在徐州父亲的官舍中。范墉在徐州病逝后,年轻的母亲便带着两岁的他,改嫁给淄州长山县人朱文翰。从此,他便随继父改姓“朱”,名“说”。

宋真宗大中祥符八年(1015年)的春天,二十七岁的朱说举进士及第。这是一件可以改变年轻人命运的大事。很快,朱说就被任命为广德军司理参军——这是一个从九品的幕僚职务,负责掌管诉讼,审理案件。天禧元年(1017年),年近三十的朱说被朝廷擢升文林郎,权集庆军(治所亳州)节度推官。节度推官也是幕僚职,官品从八品,掌管刑事判牍。这年,朱说继父朱文翰去世。朱说奉母命,归宗复姓,取名范仲淹,字希文。“希文”之字,取自他所崇敬的先贤王通,王通字仲淹,逝后,弟子私谥“文中子”。

天禧二年(1018年),范仲淹在谯郡担任从事之职。次年,他被授秘书省校书郎,调往京城。两年后,他被朝廷委派到泰州西溪任盐仓监。天圣元年(1023年)时,他在西溪上书朝廷,为前宰相寇准辩诬。当时,宋真宗已经去世,皇太后主政,读了范仲淹的上书,颇为不悦,对其上书未作任何答复。天圣二年(1024年),范仲淹由秘书省校书郎迁大理寺丞。从寄禄官阶看,秘书省校书郎、大理寺丞皆属于京官,官品分别是从九品和从八品。这样看来,朝廷似乎对范仲淹有些冷落,不过并未阻止其正常的升迁。但是,范仲淹依然直道而行,并未因朝廷的冷落而消沉。在泰州,他注意到,前代修筑的海堤已经溃坏,因秋潮之患,海陵、兴化二邑大片土地荒芜,五谷根本无法生长,许多百姓流离失所,纷纷逃亡他处。于是,在天圣三年(1025年)时,他向当时江淮制置发运使张纶上书,建议修复捍海堰。这件事,引来很多反对之声。反对者以为,如果修筑捍海堰,必然会导致积潦之患。张纶是个非常务实的官员,一番思虑后,说:“涛之患十之九,潦之患十之一,利多弊少,修堤有何不可!”于是,张纶奏请朝廷,力请重新修筑捍海堰。皇太后因为此前范仲淹上书为寇准辩诬而不悦,此时以范仲淹为兴化县令,令其主持修筑泰州的捍海堰。其实,皇太后的本意,实在是故意令范仲淹去啃一块难啃的骨头,想看看这个年轻人究竟有何本事。在皇太后的眼中,这范仲淹就是个年轻人,大宋王朝庞大官僚体系中一个小小的芝麻官。不过,此时,范仲淹已三十七岁了,也不算很年轻。就这样,便是在这一年,范仲淹经朝廷准许,调集通州、泰州、楚州、海州四州民夫四万余人,开始在泰州海岸修筑捍海堰。