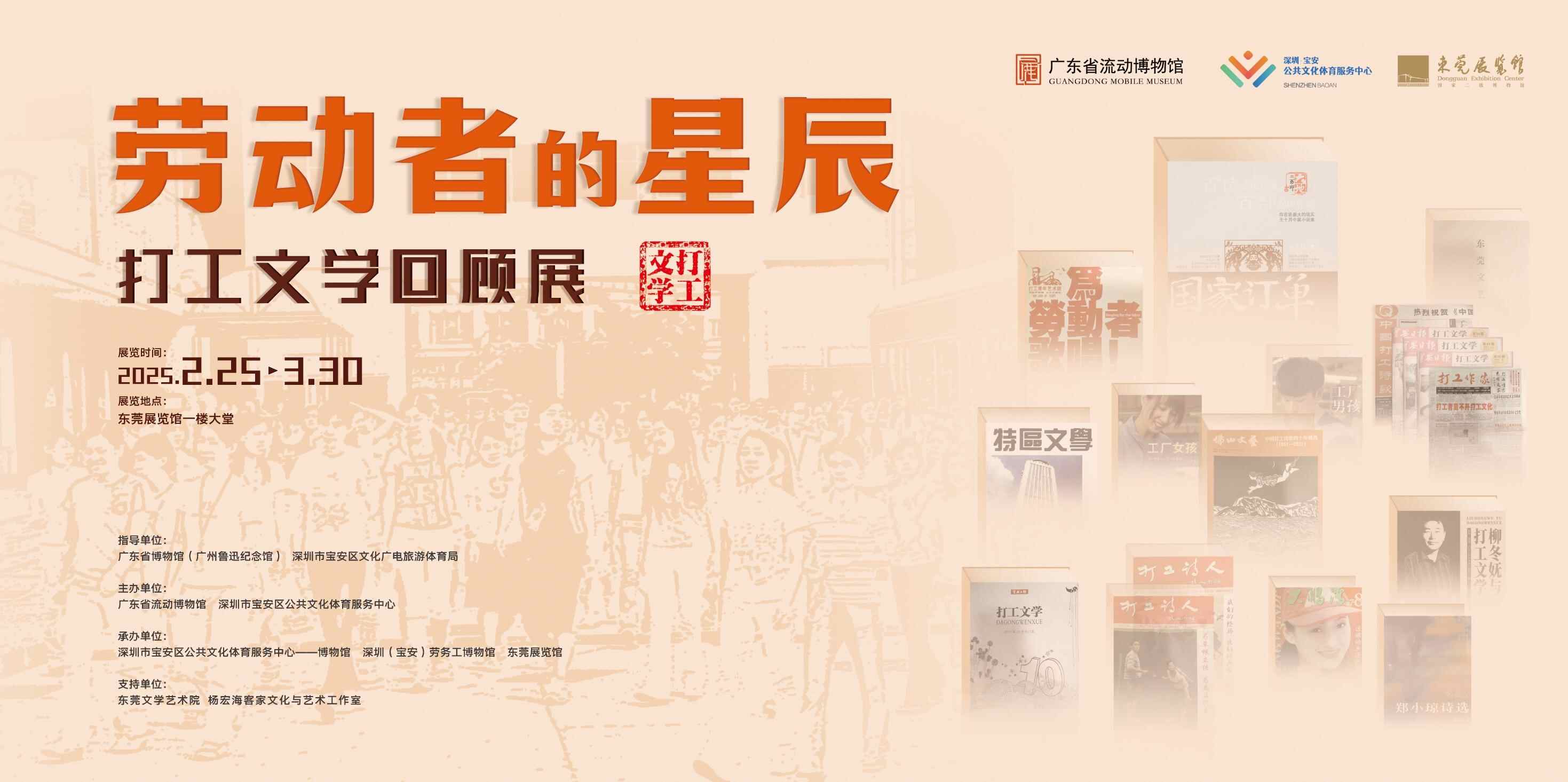

日前,由广东省流动博物馆、深圳市宝安区公共文化体育服务中心主办,深圳(宝安)劳务工博物馆、东莞展览馆承办的“劳动者的星辰:打工文学回顾展”在东莞展览馆正式开展。

此次展览共展出展品100多件,精选了来自全国各地有代表性的打工文学作家作品及相关资料,通过丰富的文献、图片、音像资料,追溯打工文学的发展历程与文化价值,致敬为改革开放作出重大贡献的广大劳务工。

打工文学是改革开放的“心灵史”

走进展馆一楼大厅,一块宽大的“劳动者的星辰:打工文学回顾展”的广告牌矗立眼前。一个造型别致的长方形木框里精选了“打工诗人”王十月、郑小琼、塞壬、谢湘南、王计兵等人的名言金句。其中,今年春晚特邀嘉宾的打工诗人王计兵饱含深情的诗句抢眼——“生活给了我多少风雪,我就能遇到多少春天”。

20世纪80年代,改革开放的春风吹遍神州大地,“东西南北中,打工到广东”,无数怀揣梦想的青年告别故土,带着对未来的憧憬,投身到广东这片充满机遇的地方,成为了改革开放浪潮中的弄潮儿。

展览开幕式现场,打工文学首倡研究者、深圳市文联原专职副主席兼文艺评论家协会名誉主席杨宏海受邀为观众导赏演讲。他以过来人和研究者的双重身份,饱含深情地回顾讲述了打工文学40年的发展历程:改革开放之初在“三资企业”出现的“打工歌谣”,1984年打工青年林坚写的打工文学开山之作,1988年他发现并推荐打工青年张伟明的作品发表在《特区文学》,从此,“在别人的城市里”不断走向“下一站”影响了整整一代打工人。

从2000年举办“首届打工文学研讨会”,到2005年创办全国打工文学论坛,及至2008年将论坛开在北京中国现代文学馆;从打工妹邬霞创作的被誉为表现“劳动之美”的佳作《吊带裙》,到2008年打工妹郑惠琦在“世界大学生运动会”广告招标中,以“深圳与世界没有距离”在众多竞标者中一举夺魁;只有初中毕业的王十月,在繁重的打工之余,坚持学习与创作,成为“打工文学领军人物”;当年流水线上青涩的女工郑小琼,用艰苦岁月激发内心情感,成为举世闻名的“超女诗人”。

他们用手中的笔,记录下自己在打工生活中的酸甜苦辣和喜怒哀乐,用文学形式记录了打工群体的生活、情感与梦想,展现出传统与现代、乡村与城市交织碰撞的鲜活的生活场景。因此,打工文学被誉为打工者创造的文化品牌,是改革开放的“心灵史”。

展览开幕式现场嘉宾合影

深圳、东莞打工文学齐头并进

杨宏海特别提到,深圳与东莞相邻,历史上深圳曾一度属东莞管辖,因此两地唇齿相依颇有渊源。而深、莞两地在改革开放中又是全国拥有最多外来劳务工的城市,吸引数千万计的劳动者来到这片热土,并让不同文化在这里激荡、生长、融合,在打工文学中有生动的体现。

深莞两地打工文学早有渊源。深圳最早的打工文学期刊《大鹏湾》,就发表了不少东莞作者的作品;而东莞最早的文学杂志《珠江潮》,也发表过深圳林坚等人作品。深圳与东莞都先生创办了打工文学陈列馆与打工文学之家。

杨宏海进行导览

2005年11月5日至7日,杨宏海参加东莞长安镇举行的广东省首届诗歌节,在会上作了专题发言,推介诗人郑小琼、谢湘南、何真宗的打工诗歌与广东省文艺评论家协会副主席柳冬妩的打工文学评论,率先指出打工诗歌已成为广东乃至全国重要的文学品牌。

同年12月,杨宏海在深圳举办首届全国打工文学论坛,他还向作家、评论家雷达,中国作协党组成员、副主席李敬泽推介包括东莞在内的打工作家,邀请深圳、东莞两地知名打工文学作家“一对一鹏城论剑”。

在场的柳冬妩、刘大程等人看到了当年这些图片感慨不已。柳东妩感慨地说,杨宏海的一片热心令他难以忘怀。杨宏海则表示,深圳作为打工文学的发源地,一直得到东莞作家的热心支持,两地各有所长,应该携手合作,齐头并进。

打工文学具有“新大众文艺”特质

讲座环节,柳冬妩以“打工文学漫谈”为题进行分享,从自身创作与研究的角度,深入剖析了打工文学的文化意义与社会价值。

柳冬妩这位昔日东莞玩具厂打工的年轻人,现在已成长为著名打工文学评论家、国家级社科项目的主持人。他在讲座中回望了东莞文学发展历史与人物,并且在打工文学的文本细读中,找到打工文学在中外文学史上的渊源和文化基因。

柳冬妩进行主题分享

柳冬妩表示,打工文学本身就具有“新大众文艺”的特质,如东莞新近出现的“素人写作”也广受关注,可以在新的历史时期创新发展。

在随后的讨论环节,有学者指出广东省“文代会”“作代会”提到要挖掘广东地域特色,倡导“新南方写作”,打造湾区文学新高地,构建一流人文湾区。

对此,杨宏海认为,当年的打工文学,就是“新南方写作”的雏形。今天倡导的“新南方写作”,或者说粤港澳大湾区文学,应该就包括千千万万身在大湾区劳动与创造的“新打工文学”,或者是“后打工文学”。

杨宏海表示,面对人工智能时代与新质生产力,大批“新打工人”的出现,已将打工文学导入了更高的层次。“新打工人”已不局限于蓝领阶层、新兴行业的劳动者、企业的科技人员甚至是政府公务员都可能参与“新打工文学”的创作。

柳冬妩则表示,打工文学谱写了打工者的光荣与梦想,也部分地改变了中国当代文学的版图,在当代文学史上,一种文学现象能够持续几十年是非常少的。他不认为打工文学会消失,而认为“刚刚开始”,并且一直在路上。

广东省博物馆党委专职副书记、文学博士吴武林表示,从文学史发展意义上,打工文学应该还在路上。在他看来,“新南方写作”既注重改革开放的时代性、大湾区的地域性,也包含“五湖四海”的包容性,需要在大湾区建设实践中去创造,为此,打工文学可以继续努力。

文 | 记者 梁善茵 通讯员 孙燕

图|李忠海