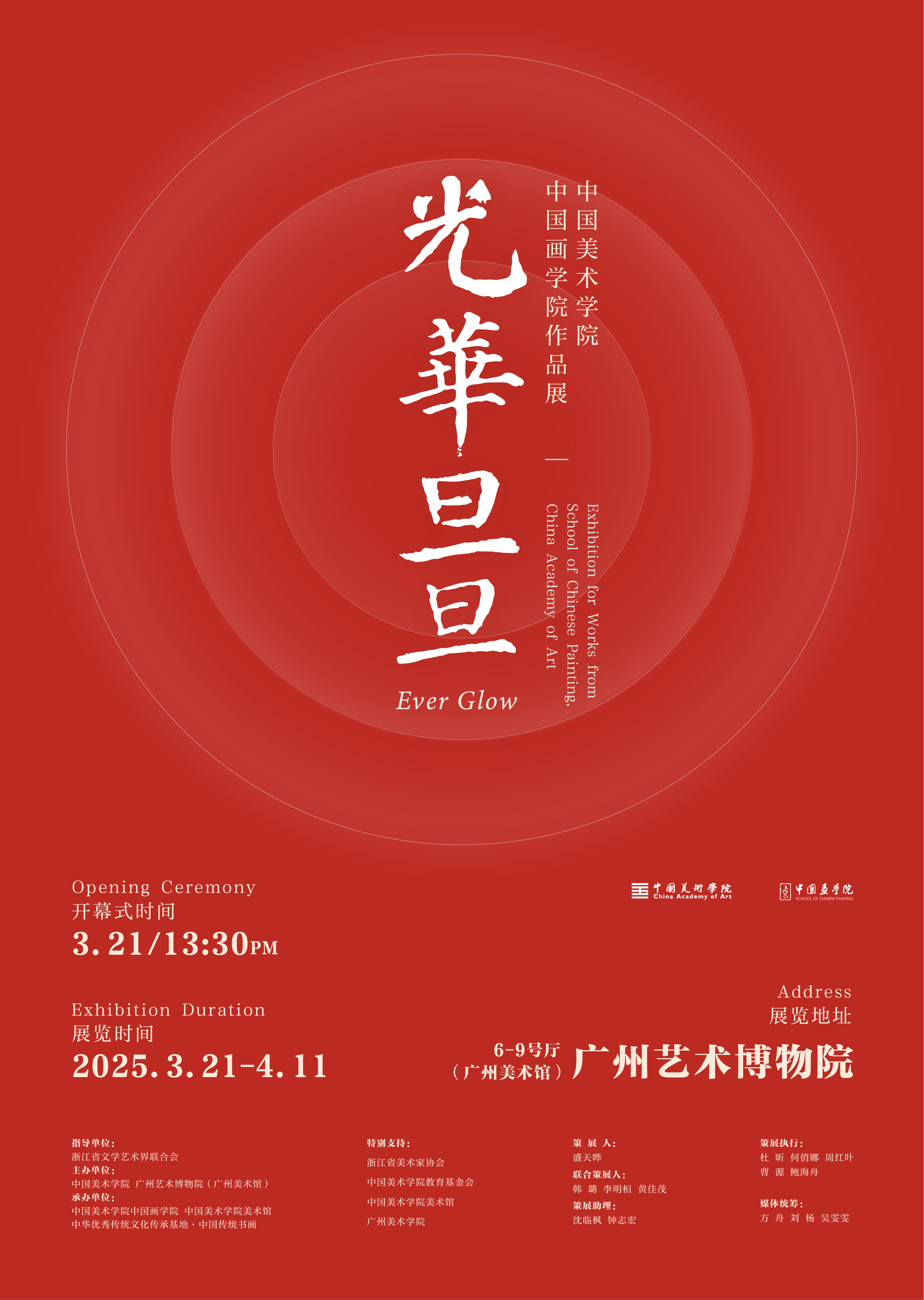

3月21日,“光华旦旦——中国美术学院中国画学院作品展(广州站)”在广州艺术博物院(广州美术馆)开幕。

展览汇聚了中国美术学院中国画学院老中青三代师生的200余件精品力作,这些作品不仅系统展现了中国美术学院中国画教学的悠久文脉,更生动呈现了传统艺术在当代的创新与转化。自上海中华艺术宫(上海美术馆)首展以来,该展览便受到了广泛关注,此次移师广州,更是吸引了众多艺术爱好者和专业人士的目光。

作为中国现代美术教育的摇篮,中国美术学院中国画专业自1928年建校以来,始终肩负着民族艺术传承的历史使命。潘天寿先生开创的“高峰意识”教学体系,将传统的师徒制革新为现代的学院教育模式;黄宾虹先生则提出了“国画之民学”理念,将古今艺术熔铸一体,重构了山水画的现代范式;而李震坚、方增先等浙派人物画大家,则贯通了晋唐遗韵与时代精神,开辟了“以人民为中心”的现实主义新境界。

20世纪50年代末,潘天寿先生进一步提出了人物、山水、花鸟分科的思想,并拟定了临摹加写生的课程结构,这一教学体系不仅奠定了师古人、师造化、师心独造的教学基础,更为中国美术学院中国画教学的发展奠定了坚实基础。中国美术学院原院长许江指出,分科教学意涵深远,人、山、花是三脉,临、写、创是三段,师古人、师造化、师心自是三师,这构成了分科教学的核心,也是中国美术学院中国画教学的结构性准则。

在当代语境下,中国画学院不断推进教学改革与创新。在深化人物、山水、花鸟分科教学专业深度的同时,学院还注重国学修养与心灵悟性的综合培养;在坚守“画品即人品”育人传统的同时,积极探索数字时代传统笔墨的当代表达。此次展览中的作品,既有丈二巨幛的鸿篇巨制,也有盈尺之间的精微之作,充分展示了从青苗新秀到艺坛名家的成长轨迹。

中国画作为民族文化的重要组成部分,不仅承载着承继与开拓的历史使命,更在不断探索与创新的过程中焕发着新的生机与活力。从革新与改良的自知之论,到学科整合背景下对民族艺术功能的深入讨论,再到深化学科理法的学科构建,中国画在“中西调合”的诗性根脉与“传统出新”的写实根脉的交融中,不断刷新自我,展现出坚定而多元的发展态势。

展览将持续展出至4月11日。

部分作品欣赏

刘国辉 《宗师》 2017 211cm×308cm

徐家昌 《花见小燕随风去》 2024 178cm×96cm

南方网、粤学习记者 郭昊奇