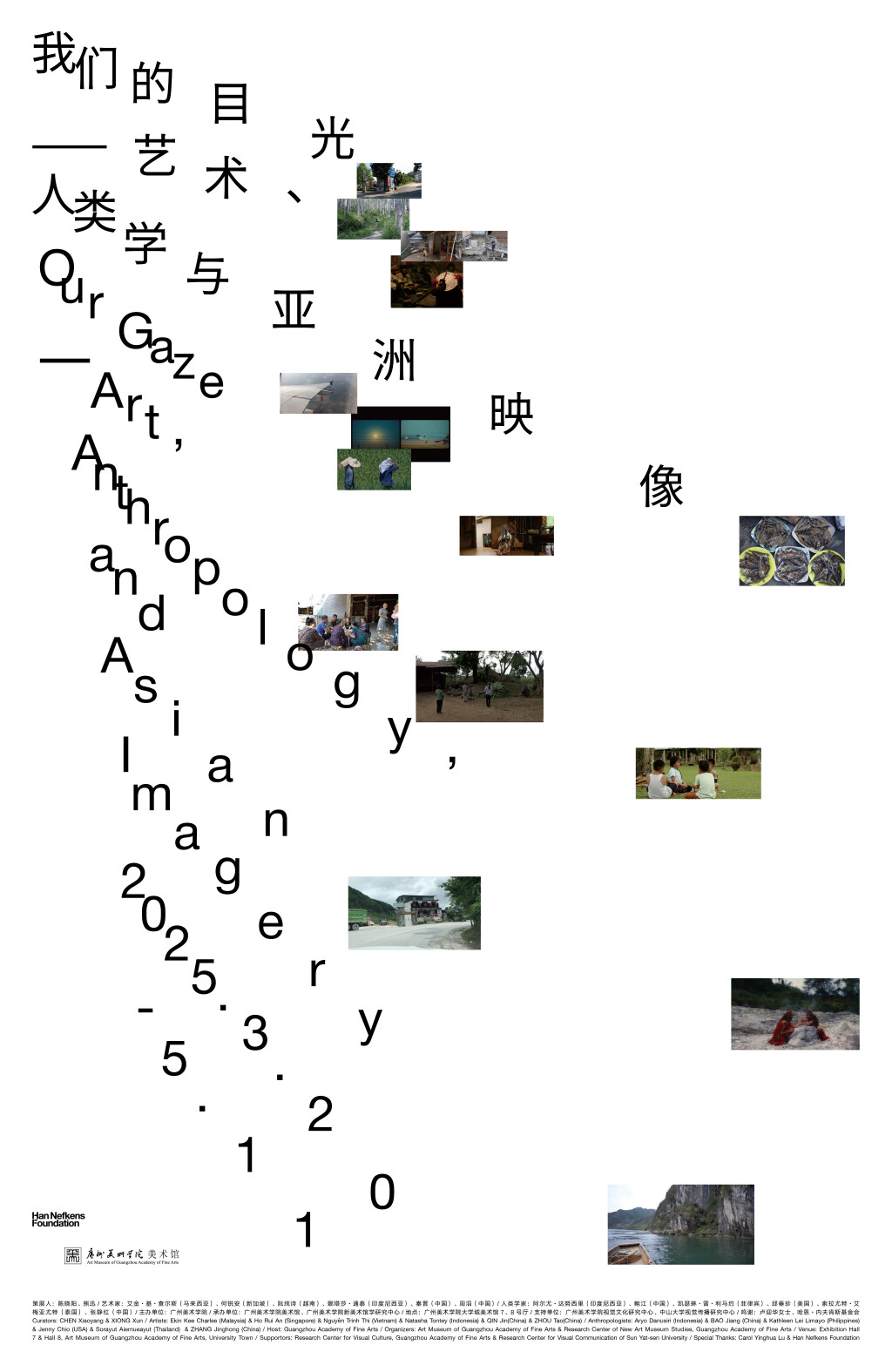

近日,“我们的目光——艺术、人类学与亚洲映像”展在广州美术学院大学城美术馆开幕。通过艺术创作与学术研究的互动,探讨视觉语言在文化阐释中的边界与潜能,为区域性艺术研究提供实践层面的参考。展期持续至5月11日。

此次展览以影像为核心,呈现了艺术家和人类学家长期在地创作的成果。通过这些影像,观众得以窥见亚洲地区那些以往被忽视的微观世界与个体声音。展览还结合了不同的情境装置,为观众带来微妙的具身体验,展现出山岳、海洋、岛屿、雨林、港口、社区、村落及其中人群“映像”的对照与交叠。在展厅中间区域,策展过程中不同学科参与者的误读、对话与理解过程也得以呈现,开放式的问题结构则提醒着人们“我们”这一概念的模糊性与多义性所带来的风险。

策展人陈晓阳表示,本次展览有意模糊学科边界,弱化专业中心主义,旨在去除知识标签,以影像作品为核心构建多维感官现场。这样的安排不仅能考察创作者的思考、问题意识和视觉叙事在现场的穿透性,也希望观众能凭借自身感受与直觉,创造属于自己的观看路径,通过作品中亚洲南方的图景、故事与经验,思考“我们”的认知构成,理解“目光”背后的历史与现实变迁,探寻未来的视角。

此次展览持续追问“我们是谁”这一核心问题。这里的“我们”,既指影像作品与装置中出现的人物及其生活世界,也涵盖作品背后人类学者和艺术家的认知与主张。这种合作不仅延续了双方所在领域的潜在脉络与表达取向,更试图探索一个更大的人文关怀与影像表达共同体的可能性。而这个共同体的目光,不仅来自人类学者、艺术家、策展人和美术馆,更重要的是,包含了每一位展览观看者的目光。