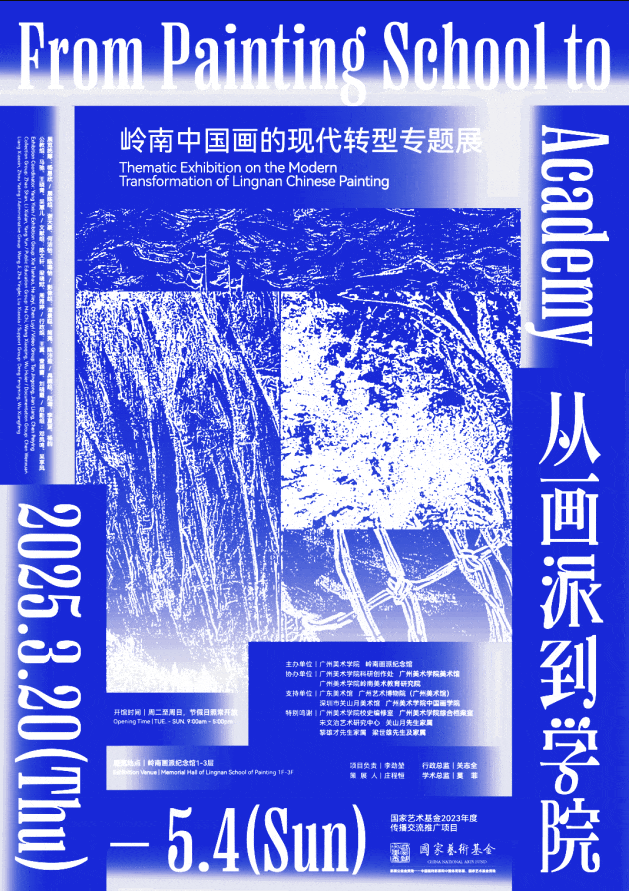

3月20日,由国家艺术基金资助,广州美术学院、岭南画派纪念馆联合主办的“从画派到学院:岭南中国画的现代转型专题展”在岭南画派纪念馆开幕。

本次展览分为“艺术为人民:主题性创作”“传统价值的再思:从彩墨系到国画系的转变”“岭南山水画教学:《黎雄才山水画谱》的诞生”“‘四写’实践:从课堂到生活的必经路”“群贤毕至:与中国画坛的交流互动”五个单元,通过150多件代表作品和大量详实的文献、档案、影像等史料,多维度呈现了从画派向现代学院教育转型的内在逻辑,以及其对中国画现代转型的深远意义,展现了广州美术学院自20世纪50年代以来在中国画教育中的独特贡献。

展览以新中国成立初期中国画现代转型为切入点,系统梳理了岭南画派精神在广州美术学院中国画学科建设中的传承与创新,全面呈现了岭南中国画从传统画派向现代学院教育转型的历史图景。不仅展现了关山月、黎雄才、杨之光等岭南画派中坚力量在“艺术为人民”理念下的创作实践,还通过丰富的文献、影像与实物资料,揭示了广州美术学院中国画学科在20世纪50至60年代中国画改造运动中的独特贡献。岭南画派“折衷中西、融汇古今”的革新精神,与新中国美术教育的时代需求形成共振,推动了中国画从师徒授受向现代学院体系的跨越,形成了独具特色的“广美方案”。

中国美协副主席、广东省美协主席林蓝在致辞中表示,展览通过新中国成立初期的中国画教学与学科案例,展现了老一辈艺术家在“艺术为人民”理念下的卓越贡献,为当代美术人才培养和区域美术发展提供了宝贵经验。新时代下,中国画的创新必须扎根传统、直面生活、拥抱时代,广东美术工作者要充分利用自身优势,推动美术教育与科技创新的融合,创作更多高水平的艺术作品,为中国美术事业的发展和广东文化强省建设贡献更多智慧与力量。

关山月《一封家书》 1949年 纸本设色 岭南画派纪念馆藏

广东省文联主席、岭南画派纪念馆馆长李劲堃表示,近年来广东理论工作者对岭南地区在20世纪的艺术史料进行了深入的发掘与研究,取得了可喜的研究成果,在全国形成了良好口碑,为广东建设文化强省中的美术强省奠定了坚实的基础。在十四届全国美展上,广东无论在作品入选数量、创作质量和人才培养上均成绩显著,广东组织工作的效率和严谨亦是全国的标杆。

黎雄才《中山陵》1956年 岭南画派纪念馆 藏

杨之光《堵海速写》1960年 广东美术馆 藏

广州美术学院作为广东这一近现代文化艺术变革策源地的重要组成部分,以岭南画派“折衷中西、融汇古今”的革新精神为基础,推动了中国画学科从传统画派传承向现代美术学院教育体系的转型。

展览策展人、广州美术学院岭南美术教育研究院副研究员庄程恒表示,中国画的现代转型需要在文化自觉中寻找立足点,在开放包容中探索多元可能性。他希望通过展览连接历史与未来,让观众感受历史的厚重与变革的力量。

南方网、粤学习记者 郭昊奇