论美玉,春秋战国是神级

戴应新:“中国的玉器,哪个时代最美,春秋战国最美。乾隆讲过这样的话,我们超过了汉(指玉雕水平)、赶上了唐,但我们不敢望春秋战国的项背,那是神级。春秋战国的思想非常活跃,你看青铜器的花纹,你想象不到那么复杂,那么奔放,所以春秋战国的工艺水平(在乾隆眼中)是神级。原料又是和田玉,所以(乾隆认为)春秋战国时候的玉器是最好的。汉唐工艺已经很厉害了,汉代代表有汉八刀,雕一只蝉,只八刀就见其神韵,很简洁,有棱角,非常好。但还是不如春秋战国。”

何家村镶金白玉臂环。

“玉里除了青玉白玉,还有栗子黄,分熟栗子黄和生栗子黄,熟栗子黄发一点青,生栗子黄会更显黄。做一件玉雕,民间的做法是‘工就料’,就是这么一块玉料,我做这么一个东西,比例可能稍差一点,就稍微短一点,因为它的料就是那么大;朝廷制玉叫‘料就工’,需要多大的料就可以做多大,不在乎料,拿现在的说法,不算经济账算政治账——为了这份美好,可以做到我的穷尽。”

“古玉和新玉不是一回事,高古玉不在材质,在做工在年代;明清则要看玉质,现在已经很少和田玉了。从物理化学成分上来说,青海玉和和田玉差不多,但从我们中国人的审美而言,讲究‘成矿的气氛不一样’,和田玉呢就很油润很柔和,它成矿的际遇不一样。和田玉油润内敛,很安静,很符合中国人的性格内敛,圆润和谐。”

“美石为玉,玉就是好石头。把玉丢在野外放好多年它也会石化,拿回来在人身上佩戴着又慢慢恢复成玉。”

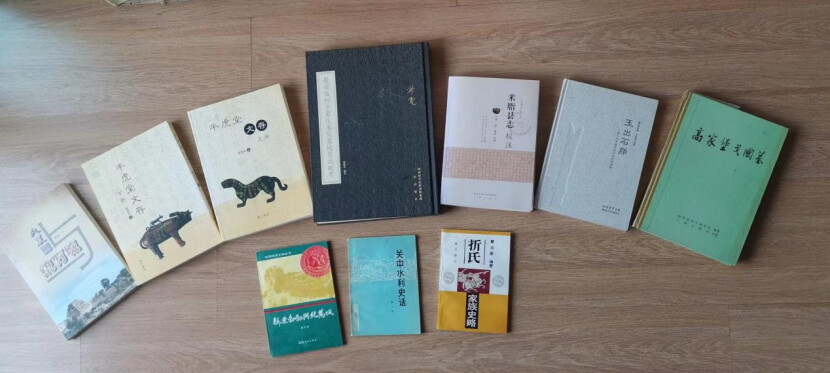

戴应新部分著作:《高家堡戈国墓》《玉出石峁》《米脂县志校注》《长安凤栖原韦氏家族墓地墓志辑考》《半虎堂文存·上下册》《大夏国统万城》《赫连勃勃与统万城》《关中水利史话》《折氏家族史略》等。

铜牛尊,纵有委屈行事不辍

戴应新:“铜牛尊是我1967年在岐山贺家村的事情。1961年我大学毕业,1962年就到了岐山周原遗址贺家村,贺家村很偏僻,买盐买药都要跑出去15里地的青化镇,我就跟这边的收购站常联系,我跟负责人说:‘如果有铜器陶器之类的线索,请跟我联系。’我对他们都很尊重,常沟通并提出请求,也就是1962年种下的这一点因。到了1966年、1967年结了这个铜牛尊的果。”

“当时啥情况呢?造反派已经夺权了,他们发现这个铜牛尊之后,队长就叫人拿去镇上卖,废品收购站说这是文物要上报,这个生产队队长说‘那我们砸烂了当废铜卖你们收不收?’但是砸之前,摆在贺家祠堂里,说是让祖宗们过年也享受一下。贺家村里有个残疾青年,家里非常穷,但跟我关系很好,就写信跟我说了这事。我就跟石兴邦石先生说了,他当时是陕西考古所副所长,已经靠边站了,我也是哪派都没参加。石先生说你赶紧去,千万不要让他们毁了,今天就去,所以我到财务领了50块钱当天就坐火车,但下了火车距离贺家村还有六七十里地,硬是走到贺家村。”

“没想到第二天一早就被拉去‘见群众’ ,有人高喊着要我交代是谁给我通风报信,我被围在人群当中,听村民喊‘打倒戴应新!’声音越来越大,当时我听着心里还是挺难受的,说被狂风暴雨包围也差不多。”

“我看到那两个给我报信的年轻人,其中一个腿还有点残疾,他们躲在人群中瑟瑟发抖,眼神愁苦。虽然自己又疲惫又委屈,但我还要保护他们——当然不能说啊——这两个年轻人是出于对我的信任才冒着风险来报信,我不能出卖他们。”

“于是我努力平复自己的情绪,抬起头,故作轻松地说:‘我跑来就是看看大家,碰到了这件事,没有人给我通风报信。铜牛出在咱们村,是个喜事,我就把这个登记回去。你们不愿意(上交)那就算了。但我希望你们能够明白,这是一件文物,请你们保存好,谁毁了谁负责。’说罢作势要走。”

“这时候一个老汉走上前来拦住我:‘老戴跟你说实话,这文物你打算给多少钱?’我一愣,马上就明白了:‘这文物你们已经送到了废品站,已经有了价钱,我也按这个价给你们。’老汉又说:‘那你再给加些?’我说:‘不好加了。’”

“老汉沉默了片刻,最后点了点头,我终于以13元的废品收购价收到了这只珍贵的铜牛尊,并让两个报信的年轻人送我到法门寺汽车站,告别的时候,我分别给每人5元钱作为奖励和感谢。”

在西安碑林石辟邪前。

宣德炉,冒雨坐车顶

戴应新:“另一个是我们装了两吨半的车,虽然抢救了一批宣德炉,但大部分都被销毁了,熔掉了,到今天至少值几十个亿。那时候是安康和汉中两个区的铜器都要装上船送到武汉去熔。当时是我碰到了,认为他们有价值,才建议馆里多征集一些,算是抢救了一批。”

“安康考古所和博物馆一合并,把我派到安康去。元月份快过年,天气还挺冷。安康的废品收购站是收汉中和安康两个地区的所有废铜烂铁都集中在那儿。我到那去看到一个很大的厅,里面很大一片各式各样的宣德炉,有的是明代宣德炉,也有民间和清代仿的,有各式各样的款式,圆的方的长方的,都登记回来,领导同意了以后,我就去收一批宣德炉,保管部还派了个人和我一起干活。”

“我们就挑里面最好的,有6斤有3斤各种不同的款式,有泥金沙金鎏金不同材质,还有各种形状,挑了好久,这回带了一张空白发票。我记得大概是一块三一斤,每件还扣过17%的锈,收购站收群众的比这个锈还扣得更多,其实没有多少锈,大概下来就是合一块零几一斤,一张支票6400块钱就是买这些东西。为了省钱,我们都不舍得雇个人,自己跑到百货公司买了几个装肥皂的纸箱把宣德炉装了,雇了一辆载重两吨半的车打算把东西拉回去。”

“没想到装好车以后,这个司机要我们给他买几包烟,我同事说买烟没办法报销,没想到司机居然把副驾旁边的座位给卖了!那时候车票很难买,天还下着雨,他让我们到车顶子上去。我说这是我们包的车,他说你们包车包的是运货,你们没有包人的座位……结果那么冷的天,我们穿上雨衣就这样把一大车东西拉回来了。”

戴应新和同事们在香港出差。

任田:讲文物话题绕不过宣德炉,宣德炉是热门收藏品,现在的拍卖价平均在百万级别,上千万的也有。戴老是为博物馆挑选文物的行家里手,为公家拉回二吨半的宣德炉,却因舍不得给无良司机报销两包烟,而被迫顶着西北冬季刺骨的冷雨,硬生生一路冻回西安,这一段令人唏嘘。世态炎凉,人心浮沉,皆为利益,他曾经为不扫村民的兴,在石峁把自己的私人物品都抵给群众;这次斥资6400元于熔炉之下抢救宣德炉,却白白遭受一番苦寒。采访时,我们坐在他温暖的书房,窗外飘洒着白雪,感受他心向光明,愿那些让人心疼的苦,都被一杯热茶抚慰、熨帖了。

画玉米,咱也不能想当然

戴应新:“汉代代田法是一种耕作方式,就是种庄稼,种这一畦,两边两畦休耕,除草时把两边的土培到这中间的庄稼,两边休耕还可截留水分,这是它的进步。用图来示意的话,美工画了一株玉米。”

“当时博物馆刚合并,大家讨论这个图怎么样,咱们只应该说好话对吧?给大家鼓鼓劲。但是我还是说‘这张画有瑕疵啊,应该把玉米画成一捆麦子。’”

“美工不愿意,说都画完了,你说改就改?”

“当时的馆长问我为啥要改,改的理由在哪?”

“我说是咱们汉代的先人没有见过玉米,玉米晚哎!玉米是印第安人培育的,哥伦布发现新大陆是1492年。哥伦布1492年到了美洲,看到了印第安人培育三种作物:一个是玉米,第二个向日葵,第三个是烟草。这是印第安人的贡献,哥伦布把这三个种子带回欧洲,又很快由海路到了咱东南沿海,传到内地。所以咱们历代的农作物只有:稻、麦、粟、菽、豆。而且咱们历代的农书里边,汉代的《汜胜之书》,南北朝的《齐民要术》《唐本草》《宋本草》,宋代还有个《陈旉农书》,元代是《王祯农书》,这些农书都没记载过玉米。记载玉米的第一部书是李时珍的《本草纲目》,就明确指出这个东西是舶来品,李时珍写《本草纲目》时距离哥伦布发现新大陆是几十年,那个时候已经在中国传播。所以汉代的图要改正玉米……那这个时候一般人都不注意这个问题。”

任田:与戴老深入交流,你会被他的质朴纯真所打动。他学养深厚,工作勤勉,有情有义,对弱者天生具有同情心。在那个多做多错少做少错的年代,他的赤子之心常遭冷遇,工作热忱屡受不公,但他从未因此改变初心,仍保持着谦逊有礼的态度,默默耕耘,做好自己分内的事。

如今,戴应新先生80多岁了,从事考古工作好几十年,著作等身,论文过百,享誉海内外,却不肯给自己添加任何头衔。问他希望别人怎样称呼,他想了好一会才说:“考古老兵。咱们没啥可高调的,就想把工作给一个交代。”

下期预告:在大众想象中,考古学家似乎多是文弱书生,他们中有没有会打枪、会抓贼的?想听精通二十四史的资深老公安揭秘唐代盗墓风云,探寻兵马俑武器不翼而飞的离奇悬案吗?下期,将隆重推出传奇人物王学理老先生,带你走进一个不一样的考古世界,精彩纷呈,不容错过!