“男人莫养两头家,女人莫当两头蛇。”这是客家地区颇为流行的一句俗语,意思是说:男人要专一,不要搞家外有家那一套,否则日子会很难过;女人则要心善,不要搬是弄非、当两面派,否则会人憎鬼厌。由于当今包养情妇之类的男人仍然不少,喜欢搅扰风雨的“心机女”亦不时可见,因此,这句俗语仍富有现实针对性。——当然,反过来说“女人莫养两头家、男人莫当两头蛇”同样正确。

在这句客家俗语中,“两头家”直白浅显,无需多作解释;“两头蛇”则比较古奥,值得好好探究一番,也许可以借以揭示其丰富的生物学与人文学意义。

作为一种动物,两头蛇很早就出现在历史文献中。在公元前12世纪到公元前8世纪诞生的古希腊神话中,两头蛇是天后赫拉战无不胜的保护神,曾帮助赫拉使用魔法惩罚了不少恶魔。在中国,两头蛇相关记载则在春秋战国便出现了。譬如,孙武著《孙子兵法》曰:“常山之蛇,名曰率然,一身而两头,击其一头,则一头至,击其中,则两头俱至。”尽管有人认为孙武所写的“率然”只是想象中的两头蛇,但亦有人说它真实存在,宋王谠撰《唐语林》卷二即称:“常山者,地名;其蛇两头,出于常山;其阵适类其蛇之两头,故名之也。”再如,屈原在《天问》中发问:“中央共牧,后何怒?”东汉文学家王逸在注解《楚辞章句》时道:“中央之州有枳首蛇,同争吃牧草果,并自相啄啮……” 其所谓的“枳首蛇”便是古人对两头蛇的称呼:“枳”有分叉之意,“枳首”即两个头。因此,专家们认为,虽然《天问》原文没有明说,但通过王逸的注,人们可以将《天问》视为对两头蛇的一种早期提及。又如,《庄子》提到“螝(音huǐ)二首”,而“螝”在上古时同“虺(音huǐ)”,指蛇之一种(《康熙字典》注释《楚辞·大招》“王虺骞只”时称:“王虺,大蛇。”)同时,《韩非子》也提到虫(长虫,蛇也)有“一身两口”者。这些记载都表明,至少在春秋战国,关于一身两头之蛇的认知已经形成。

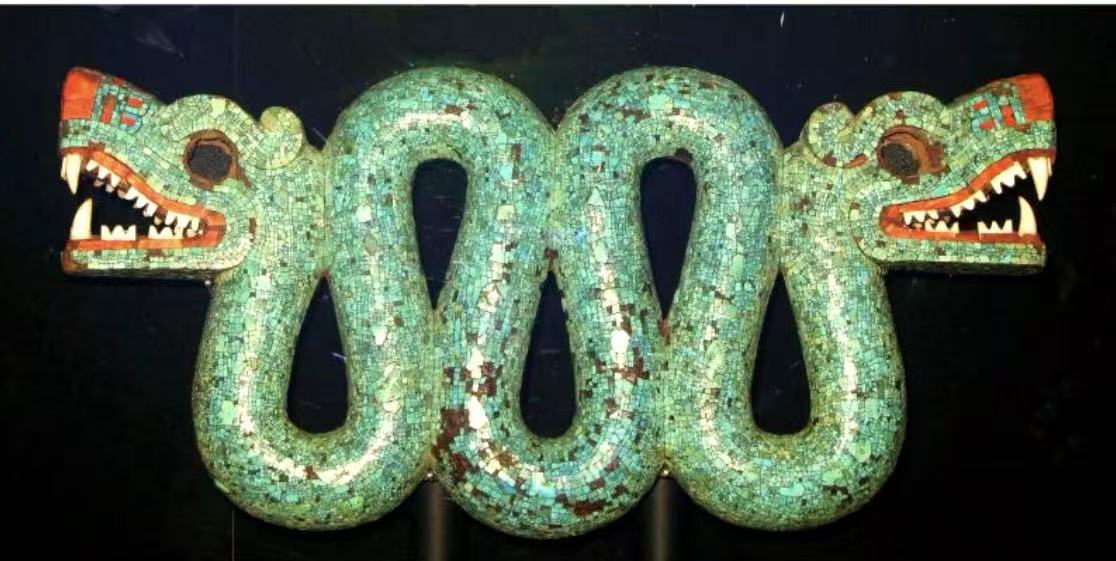

大英博物馆藏“绿松石摩赛克双头蛇”。

考古发现为我们提供了更早的实物证据。上世纪80年代初,考古学家在北京平谷上宅遗址中出土了一件距今约6000年的陶质双头蛇物件。它体积不大,整体呈圆弧形,两端各有一个头,顶端用缺口表示嘴,小孔表示眼睛,身子中间有穿孔。专家推测,它可能是一件原始艺术品或系挂装饰品。无独有偶,在大英博物馆收藏着一件“绿松石摩赛克两头蛇”,它是公元前1500年玛雅文明时期阿兹特克帝国人的作品。它形态之生动、做工之精良,说明人类很早就将两头蛇融进了精神生活。

在中国,“两头蛇”一词最迟在西汉诞生。贾谊著《新书·春秋》载:“孙叔敖之为儿时,出游而还,忧而不食。其母问其故,泣而对曰:‘今日吾见两头蛇,恐去死无日矣。’其母曰:‘今蛇安在?’曰:‘吾闻见两头蛇者死,吾恐他人又见,已埋之也。’其母曰:‘无忧,汝不死。吾闻之:有阴德者,天报之以福。’”果然,孙叔敖不仅没有夭折,长大后还当上大官——“楚令尹”(楚国宰相)。以此为滥觞,后人每当讲述行善积德、因果报应时往往以之说事。譬如,东汉王充在《论衡》中说:“夫恶见两头蛇,犹五月举子也。五月举子,其父不死,则知见两头蛇者,无殃祸也。由此言之,见两头蛇自不死,非埋之故也。”而且,自汉代以后,关于两头蛇的直接记录也更为常见。譬如,唐段公路著《北户录》卷一载:“归化县有两头蛇。《南越志》云:无毒,夷人饵之。《兼名苑》云:两头蛇,一名越王约发。俗占见之不祥。”又如,宋李昉等编著《太平御览》云:“两头蛇,岭外多此类。时有如小指大者,长尺余,腹下鳞红,皆锦文,一头有口眼,一头似蛇而无口眼,云两头俱能进退,谬也。昔孙叔敖见之不祥,乃杀而埋之。南人见之为常,其祸安在哉!”这些都是正常记述。与此同时,古代文献中有一些胡说八道的记载,如唐窦维鍌撰《广古今五行记》称:“唐高宗调露中,连州见一甘树,四月中有子,如拳大,剖之,有两头蛇。”此真乃“小说家言”了。

行文到此,细心的读者可能已发现:古人对两头蛇的描述较为混乱;并且,可能由此生出疑问:世上真有两头蛇否?确实,古人关于两头蛇的记载,经常把两端皆是头的蛇(如常山之蛇“率然”)与长着分叉两个头(所谓“岐头”)的蛇混为一谈了。对此,历代也有人认识清醒,将后者称为双头蛇,如清代陈鼎撰《蛇谱·双头蛇》中道:双头蛇“四川乌蒙山中有之,两头一尾。得物,左口禽之,右口咀嚼。其色紫,有鳞,长八九尺。”现代生物学研究发现,世上确实存在这种基因变异产生的“两头一尾”的蛇,“属于一卵双胎,在发育过程中由于受环境等因素影响,形成了畸形卵;也可能是蛇的基因(控制头的部分)不稳定,发生了变异。……这种基因突变即所谓的畸形胎。”譬如,2008年7月,美国缅因州一居民发现一条双头蛇,它长着两个头,躯干等各部分器官却只有一副。又如,2015年7月6日,南宁市动物园出现一条双头中华眼镜蛇,别称舟山眼镜蛇,它除了胃等消化系统、生殖系统是共用的以外,分别有各自的大脑、心脏、眼睛、舌头等器官,从蛇的头部至身体6厘米处是分开的。

至于世上是否真有两头蛇,古代也有人观察精准。譬如,上面提到的《太平御览》即称:所谓两头蛇“一头有口眼,一头似蛇而无口眼,云两头俱能进退,谬也。”这也得到现代生物学证实:“据现代动物分类学记载:世界已知的蛇类约3000种,压根没有一种两端都长着头的蛇。”有一种所谓的“钝尾两头蛇”,却是“有名无实。一般来说动物的头部是指具有口、眼、鼻、耳等器官的部位。而‘钝尾两头蛇’只有一端具备口、眼等构造,能够取食、视物和主宰身体的运动方向,这是真正的头部。另一端没有上述构造及功能,只能算尾部;但因其尾部钝粗,末端钝圆,几乎同头部一样大,而且有一个黄色斑块,恰与头后(颈部)的一个黄色斑纹十分相似,远远望去好像两端都是头,故称之为‘钝尾两头蛇’。其他种类的两头蛇也都由来如此,这就是两头蛇的真面目。”(见福建师范大学生物博物馆2022年5月29日发布的《两头蛇的真面目》一文)可见,所谓的常山之蛇“率然”也好,孙叔敖杀而埋之的两头蛇也好,其实应该都是此种“钝尾两头蛇”。而且,据科学验证,这种蛇其实是无毒的。

从人文学方面说,两头蛇被赋予了丰厚历史意蕴。首先,它是一种不祥乃至害人之物。这一认知传统不知何时形成,但据贾谊记载,起码在春秋战国便有了“见两头蛇者死”共识,否则不会出现孙叔敖埋两头蛇的故事。而且,这一认知一直为后世承继。如,唐元稹有诗云:“茅檐屋舍竹篱州,虎怕偏蹄蛇两头。”(《酬乐天得微之诗知通州事因成四首 其一》)将两头蛇与吃人的偏蹄虎相提并论。宋苏轼则把它等同于岭南瘴疠:“君谈阳朔山,不作一钱直。岩藏两头蛇,瘴落千仞翼。”(《次韵和王巩六首 其一》)说得更为直接的是元代一首叫《一半儿》的曲子:“他狠毒呵恰似两头蛇,乖劣呵浑如双尾蠍。”直到晚清,诗人张之纯仍云:“自顾真如五技鼠,难防最是两头蛇。”(《杂感 其一》)当然,中国文人历来擅长翻案,譬如,世人皆骂秦始皇是暴君,但偏有人说“焚坑事件要商量”,并称赞“百代皆行秦政法”;还有项羽,骂他蛮霸愚蠢者甚夥,但李清照却说:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”对待两头蛇也一样,不时有人从“反面”做文章,譬如,欧阳修就曾说:“吉凶在人不在物,一蛇两头反为祥。”(《古诗三十首之鬼车》)这一看法明显比传统认知高明、科学。

钝尾两头蛇。图片来自知识贝壳网

其次,两头蛇一度变为夹在两类人或不同文化信仰中左右讨好、左右为难者的代名词。史上最具代表性的便是明末清初最早信奉天主教的那批人。台湾学者黄一农在其著作《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》序中开宗明义道:“至于书名,乃以两头蛇作为喻,来形容这些夹在中西两大传统之间‘首鼠两端’的奉教人士。”在该书中,他列举了徐光启、李之藻、成启元、瞿汝夔等一批信奉天主教人士的生平状况,对其中一些人面临的“文化冲突”或“教条冲突”作了较详尽的分析,指出了这些人之所以成为两头蛇的根本原因。譬如,“有妾是明末士大夫考虑受洗入教时最大的障碍之一,此因该行为严重违反天主教‘十诫’”。当时有一个明天启二年进士出身的士大夫王徵,因为非常重视刚从西方传过来的科学技术,对同样来自西方的天主教也产生了兴趣,特别是读了宣传天主教教义的书《七克》后,深受感动,于是受洗成了天主教徒。但是,因为无嗣(其妻尚氏曾生有数男,但均以出痘殇,仅二女存),迫于“不孝在三,无后为大”的传统伦理压力,特别是在“妻女跽恳、弟侄环泣、父命严谕”下,心意松动,遂于天启三年秘密娶年仅十五的申氏为妾,希望能生子以延续香火。但是,因为此行为被在华天主教视为重罪,他很快便“痛自追悔”,不仅不再与申氏同房,甚至“立意嫁妾以赎罪”。然而,其妻尚氏力加挽留,申氏也誓死不肯改嫁,王徵无法,只得因循苟且下去。直到崇祯九年十二月,年已66岁的王徵下决心彻底解决婚姻问题,公开发表《祈请解罪启稿》一文,称“今立誓天主台前,从今而后,视彼妾妇,一如宾友,自矢断色,以断此邪淫之罪,倘有再犯,天神谙若,立赐诛殛。”他说到做到,从此断绝了与申氏之间的夫妇关系;崇祯十七年三月,为对抗李自成要他出来做大顺朝官的命令而绝食身亡。人们料想不到的是,其妾申氏闻讯也“绝食殉夫”了。这无疑是王徵信奉天主教带来的最大悲剧。对此,黄一农评论道:“王徵在面对无嗣与国破的压力和冲击时,很无奈地失落在中国传统和天主教文化之间,黯然承受作为一个‘两头蛇族’在会通天、儒的尝试中所产生的尴尬。”当然,这一评价同样适合瞿汝夔、冯应京、杨廷筠等人——毕竟他们面对的尴尬是一样的。除娶妾、守节之外,明末清初的第一批天主教徒还面临“礼仪之争”等困境。篇幅所限,本文不一一论述。

再次,两头蛇在客家地区主要指称“两面派”。谢栋元著《客家话北方话对照辞典》和张维耿著《客方言标准音词典》都说:两头蛇,两面派,贬称耍两面手法的人,或指企图在当事人的双方都得到好处的人。例如,客家山歌:“心似黄连口似花,连了阿妹连别侪。早知你鬼心咁坏,唔该惹你两头蛇。(连别侪:和别人建立恋爱关系;唔该:不该。)”此与本文开头引用俗语“女人莫当两头蛇”中之词义相同。众所周知,客家文化与华夏文化一脉相承,但在时空作用下又有自已的发展。两头蛇的含义也一样,它与北方方言有了较大差别:尽管还有恶毒的意思,但不祥的象征消失了;两头讨好的意思还在,但重点强调两面三刀,当面一套背后一套。而且,现在北方方言中已鲜用两头蛇一词,但它却仍是客家人的惯用语。

“语言是思想的载体。”从古至今,生物学意义上的两头蛇是不存在的,实际存在的只有基因变异产生的双头蛇。然而,人文学意义上的两头蛇却主要是由并不存在的两头蛇衍生出来的,即使现代科学已充分揭示事实真相,人们依然习惯用“两头蛇”来指称别具意义的人和事物,这充分说明思想观念一旦形成,其影响将何其深远!

——姚燕永@粤东野语