“劝君切莫过台湾,台湾恰似鬼门关。千个人去无人转,知生知死都是难……”

上周一《“客子”》一文刊播后,在读者中激起阵阵涟漪。在南方+客户端上,有评论说“客家人对台湾贡献大”,也有人称“客子精神值得传承”;还有朋友发来微信,在肯定该文“填补了《平远县志》空白”的同时,附上了开头这首自清嘉庆年间起便在粤东和台湾等地流传的客家山歌《渡台悲歌》,提出“希望老兄能继续深挖,写一部《粤东客家人赴台湾垦荒史略》”。感谢读者朋友的厚爱,我也很想就此课题作更深入的调查研究写出专著,可惜因种种限制,这一愿望暂时实现不了。不过,围绕清朝台湾客家人的生存际遇,《“客子”》一文确实还有不少问题未讲透,因此,我又花时间精力做了些探赜索隐工作,结果有一些重要发现——

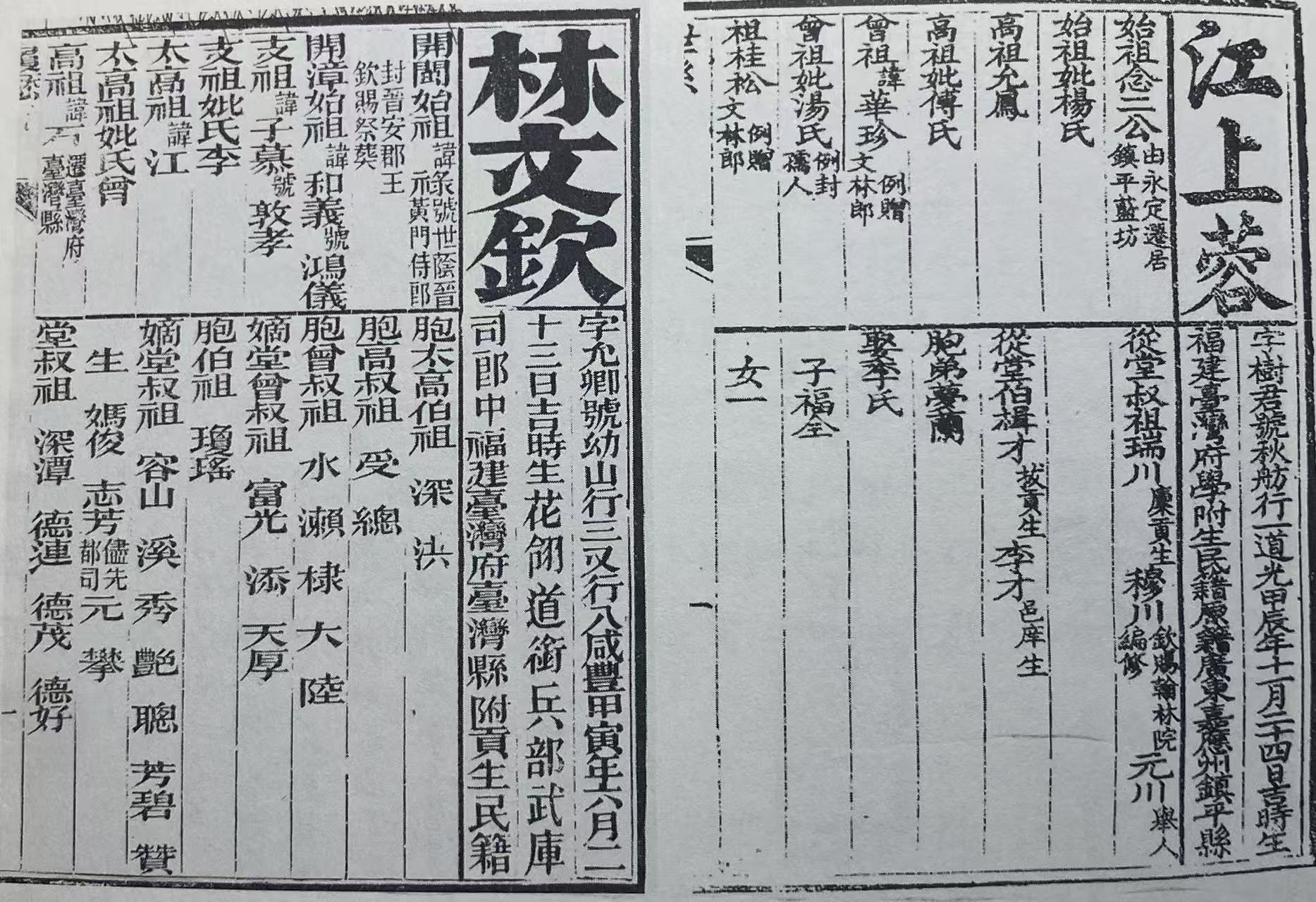

清代闽、粤籍乡试硃卷履历表。 翻拍自李文良著《清代南台湾的移垦与“客家”社会(1680-1790)》一书

“客子”渡台方式其实比较复杂多样。前文讲到两种:一是郑成功驱逐荷兰强盗的军队中有少量客家籍官兵,他们是最早定居台湾的客家人。【注:对于最早何时有客家人定居台湾问题,学者谢重光等持不同看法。他们认为明万历年间活跃于福建沿海的海盗集团中即有部分客家人,如吴平、曾一本等,其中一些人为逃避明军追捕而潜居台湾。(见谢重光著《福建客家》)】二是康熙派大军收复台湾后,政府为稳定、发展台湾而招徕大陆居民渡海拓垦,于是粤东众多客家男子凭政府发的证照单身前往;直到雍乾时期,政策逐步放开,客家妇女才得以合法成批渡岛。这两种情形自然是“客子”抵台的主要途径。但不全面,因为历史文献显示,自康熙四五十年代起,随着台湾大米生产兴盛并销往福建、广东等地,包括军政人员在内的不少人借机从粤东等地走私贩运劳动力到台湾,所谓的“一船人往,一船米回”,导致一众“客子”非法上岛。譬如,康熙四十九年(1710),台厦道陈瑸在给闽浙总督的报告中说:凤山县等地一些人“砻米偷贩”,有人甚至“囤米千万石,倚势出洋”,而在“米谷走私”的同时“偷载无照客民”来台。这些走私船之所以能在粤台、闽台间顺利往来,有的是拿到了福建省级军事指挥官核发的证明文件(当时台湾设府,隶属福建省)。譬如,该年四月就发生一起案件:船户张合兴用244两银子向“蓝提督”(应为福建陆路提督蓝理,康熙四十五年至五十年在任)购买“提督牌”一张,随后以蓝提督“差官”的名义,“偷载无照客民135人来台,共收取费用银335两,平均每人约2.5两。”张合兴光是来程偷载无照客民即可获利91两,“相当于38甲良田一整年的大租收入”;如果再加上回程贩运米谷,其收益更为可观。这就难怪商民与各级文武官员竞相投入走私生意,让陈瑸这种有责任心的官员义愤填膺了。当然,在整个双重违法贸易结构中,获利最丰且属无本生意的是福建省级最高军事指挥官,他仅盖印发牌,就可轻松赚得冒险违法船户所得2.7倍的厚利。【见《陈清端公年谱》。引自李文良著《清代南台湾的移垦与“客家”社会(1680-1790)》】这充分说明,偷渡也是粤东客家人到台湾佣工的一条重要途径。此外,还有一些生意人渡海做生意,个别客籍官员在台任职,以及部分军人到台值守,他们和家人有的留居于此。

“客子”在台湾的日子大多很悲惨。从《渡台悲歌》可知,不说去之前“卖屋卖公山”筹钱给“客头”(负责招徕和运送“客子”的人),也不说搭船途中种种苦楚,就是好不容易抵达了,找工打工都不如牛马:“走上岭来就知惨,看见茅屋三百间。恰似唐山粪堰样,乞食芗场一般般。”“各人打算寻头路,或是雇工做长年,可比唐山卖牛样,任其挑选讲银钱。少壮之人银十二,一月算来银一元,四十以外出头岁,一年只堪五花边。”等上工了,却是一年365日无休息,即使过年也一样,否则就要被扣钱:“初一嬲(休息)到初四止,除扣人工钱一千。”吃什么呢?都说台湾盛产大米、海鲜,但事实却是:“一碗饭无百粒米,一共地瓜大大圈。”“火油炒菜喊享福,想食咸鱼等过年。总有臭馊脯咸菜,每日三餐两大盘。”至于酒肉,连做梦都别想!怎么干活呢?“天下耕田用脚踏,台湾耕牛用手爬。”“双手用爬脚用箭(蹬),天光跪到日落山。”就是说以人当牛从天刚亮干到天黑。至于日常无妻无家的生活之苦就更不用说了;最怕的是生病:“疾病临身就知死,爱(要)请先生又无钱;睡在草中无人问,爱茶爱水鬼行前。病到临头断点气,出心之人草席卷。”死了尸首有没有人埋都不知道……因此,该山歌最后唱道:“叮咛叔侄并亲戚,切莫信人过台湾。每有子弟爱来者,打死连棍丢外边。”你看,这是多么惨痛的劝告啊!

不仅去台湾佣工的人苦海无边,家中妻儿老小又何尝有一天开心?“一重山过一重山,台湾隔水又隔山。”“十年无信又无转,生死茫茫割心肝。”有的妻子实在受不了相思之苦,下决心亲自去台湾寻夫,于是便有了《十寻亲夫过台湾》的山歌——从借钱出门开始,一直唱到出三河(现大埔县三河镇)、经潮州、过连城、入厦门、到台湾,“一见亲夫开片天,两人牵手来去转,恰似三岛遇神仙。”其结局如此欢快,恐怕只是痴人说梦吧?

《“客子”》一文中提到,由于客家人大多去得较晚,所以没有占到土地,使他们不得不给人当佣工或佃客。从时间次序上说,这没有错。但“客子”一开始真正争不到土地的原因是:明清两朝转换之际,特别是“明郑”(即郑成功祖孙三代治台政权)覆灭之后,台湾绝大多数土地被居台的福建人“申垦”走了。台湾学者陈秋坤在屏东深入调研发现,清朝地方政府建立后,城居的闽籍士绅就利用关系向官府“请准垦照”,顺利获得土地拓垦权。但是,他们不亲自去经管土地,而是委派代理人(管事)去乡村打理;管事则利用政府招工政策等方式招徕粤籍佃户(主要是粤东客家人,也包括部分潮阳等地“学佬人”)来拓垦,于是形成了“闽主粤佃”的普遍现象。【见《清代台湾地权分配与客家产权——以屏东平原为例(1700-1900)》】不仅屏东如此,全台湾除了清军攻台武官霸占的土地和当地少数民族占有的部分“番地”外,其他的大多被闽籍人士弄走了。例如,在台北平原,康熙四十八年(1709)有五个人共商使用三个人名,同时向负责开垦工作的诸罗知县提出申请,很快拿到了几乎整个台北平原的开垦权利。(见尹章义《台湾开发史研究》)同时,由于在地方政府掌权的大多是闽籍人士,他们一直排挤非闽籍者特别是粤籍客家人,因此,即使到了康熙四五十年代,当到台“客子”越来越多时,对于无主荒地的拓垦权也不愿意批给他们;每当有涉土地纠纷发生时,官府无一例外地站在闽籍人士一边;甚至在康熙五十年代开始修县志时(当时台湾府设诸罗、凤山、台湾三县),由于主持编修者都是闽籍人士,导致三份县志对客家人的述评均“极为负面”。这表明,清初(康熙二十二年收复台湾后)客家人不仅没有拥有土地权等经济地位,同时没有社会和政治地位。这也是绝大多数“客子”在台湾只能过苦日子的根本原因。

乾隆平定台湾(林爽文之乱)得胜图之一。清杨大章等绘

“客子”地位的改变是不断抗争和牺牲付出换来的。主要包括两个方面:一是随着水稻产业发展,佃户持续加大对佃田投入后,不断与业主斗争而获得了“田底”权,即“佃丁以田园典兑下手,名曰田底,转相授受,有同买卖”,达到了“久佃成业”目的,即拥有了土地的实际控制权,而原来的业主即“大租”只保留收取原定额数田租的权力。基于收税有利,官府也承认了佃户此权利。于是,“业主无法随意撤换他们,佃户可以长期规划土地经营,在附近定居下来。”(参见周钟瑄主修《诸罗县志》)二是在康熙六十年朱一贵叛乱事件中挺身而出全力支持清政府,组成强大武装进攻叛军,为政府戡平叛乱、维护统一作出了重大贡献,从而获得政府表彰,包括:221名“个人”被官府授予“义民”证书、获得物质奖励和擢拔使用,另有15000多名“乡壮民”等获得赏赐;同时,“客子”聚居的客庄被赐予“怀忠”“效忠”等匾额。在乾隆年间平定林爽文动乱后,乾隆皇帝更是直接颁诏广泛奖励客家“义民”,不仅又有一批“个人”获得“义民”名号,乾隆还特赐“广东庄、泉州庄义民”匾额,要求“福康安(率军平乱的清军将领)接到匾额后,即遵照钩摹,择其大庄群居处所,普加赏给悬设。”(见台湾史料集成编辑委员会编《清代台湾关系谕旨档案汇编》)事实上,从康熙六十年参与平叛后,由于官府高度认可客家“义民”的忠心和牺牲(平叛中有许多后生战死或伤残),因此许多人获得入籍台湾等权利;等到乾隆年间参与平定林爽文动乱后,客民在1761年获得彻底的“携眷入台”“恩典”基础上,还拥有了单身流民入籍、蠲免差徭、凭照回乡探亲等等权利。有台湾学者评价说,客家人有了“田底”权,意味着确立了稳固的经济基础;而忠于朝廷,自觉为之奉献牺牲,则换来了政府的政治认定,才真正有了与闽籍人士等基本相当的社会地位。【参见李文良著《清代南台湾的移垦与“客家”社会(1680-1790)】当然,这么说并不意味着“客子”在台湾的日子就不苦了,因为,好事永远只属于中上层人士的,对于广大底层百姓来说,受压迫、剥削、欺侮的命运始终无法改变。

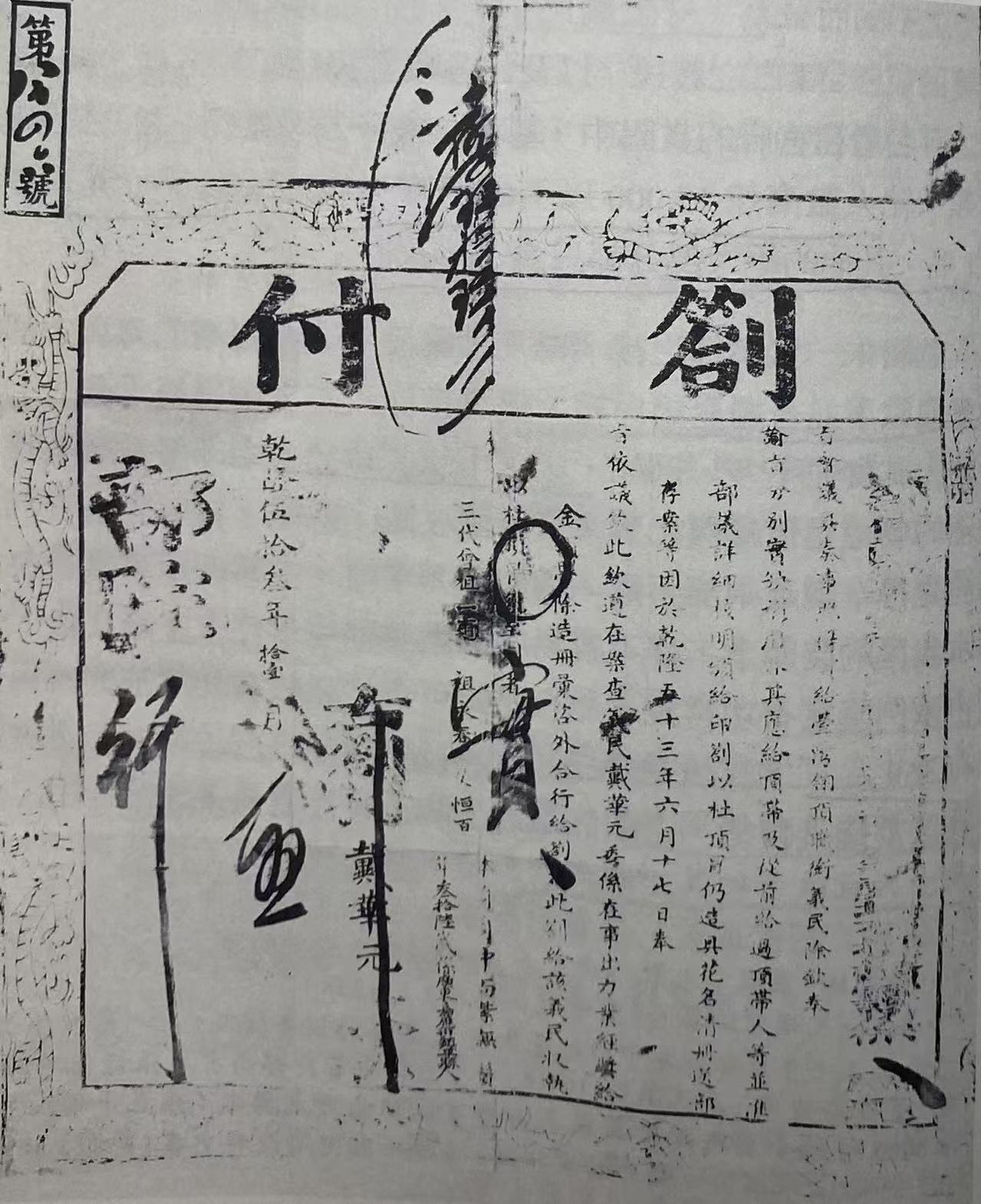

清代义民劄付(官府颁发的证书)。翻拍自李文良著《清代南台湾的移垦与“客家”社会(1680-1790)》一书

此处有一史实需补叙:嘉庆版《平远县志》中提到吴省忠“率义民攻破贼巢,以军功题授把总,即委守凤山淡水仓廒,复迁授千总。”这是非常难得的。因为,当时只有官府认定的221名“个人”“义民”才有当官的资格。同时,能在台湾得授实职更为不易,据乾隆版《镇平县志》记载:台湾镇平籍因朱一贵事件获得兵部颁守备、外委、千总、把总等劄付(凭证)的“义民”中,最后只有9人获补实缺;而且,这9人中,有8人被分散安排在福建内地不同府州的军事单位,1人在广东雷州半岛,无人在粤东或台湾任职;同时,9人中只有2人依照部颁札衔任职,其他7人皆被降二到三等录用。客家“义民”之所以被不平等对待,主因是闽籍官员上书朝廷称必须采取制衡术以防止客民势力过度膨胀,该意见得到朝廷和福建军政大员认可并付诸实施。

“客子”的“粤籍”考试资格和8个“学额”得来亦殊为艰难。《平远县志》记载:吴省忠“曾往台湾呈请开粤籍,定学额八名,士林传颂。”给人的感觉是仅凭其一人之力便搞定了这件大事。其实大谬不然!——吴省忠最多只能算是参与了其事而已。因为据一系列文献记载,台湾粤籍考生资格的获得是许多人费了巨大努力才得到的!事情的经过是:乾隆四年(1739),粤籍绅衿(有社会地位的人士)趁巡台御史杨二酉主持岁科考试的机会,集体向杨二酉控诉,获得杨二酉的大力支持,并由其向乾隆奏报;乾隆接报后,要求礼部和福建各级官员讨论并给出意见;最后,闽浙总督德沛会同代理福建巡抚王恕,根据台湾知府刘良璧上报的具体意见和学额方案,形成专门报告呈乾隆皇帝;乾隆批示由礼、吏、兵部共同议复,最终于乾隆六年下达了给予粤籍考生资格并另外增加8个学额的公文。至于为何康熙年间已准许客民入籍却长期没给考试资格,研究者认为主要是闽籍人士一直以“隔省流寓”等名目阻拦导致的结果。幸而有众多粤籍人士一起抗争,又有杨二酉等高官主持公道,才使事情终于有了较好的结果。

此外,《“客子”》一文讲到历朝历代“冒籍”考试问题,所举例证为江浙地区的;其实,在台湾的粤籍考生中也存在并曾爆出大案。史载,乾隆三十六年(1771),拥有台湾府学员身份的嘉应州民梁谟,因涉及一宗争夺祖产控案,被嘉应州知州查出他和同乡谢荣、赖济等三人,曾经偷渡台湾“冒籍”参加乾隆三十二年科试并被取入台湾府学。此事引起两广总督李待尧关注,他特别行文福建巡抚余文仪,请他协查当年此案。结果,福建方面查明,该科录取的8名粤籍生员,只有一个符合应考资格。于是,梁谟等7人生员身份被革除,当年出面具保的乡绅及相关地方官员也被处分。这充分说明,到清中晚期,封建科举之积弊已何等泛滥、严重!

最后必须说明:“客子”虽然有这样那样的问题,但他们对于祖国、家乡的热爱是一直不减的!特别是在1895年清政府把台湾割让给日本人后,客家“义民”纷纷组织起来抵抗日寇,有的持续了好多年,很多人为此献出了生命,著名的包括吴汤兴、徐骧、姜绍祖、罗福星等。而在抗争失败后,数以万计的客家人誓不与倭寇共戴天而辗转回到大陆,其中有台南望族出身的许南英,著名教育家、诗人丘逢甲等等。特别值得一提的是,丘逢甲回到家乡第二年,写下了著名的《春愁》一诗:“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭,去年今日割台湾。”其悲怆的呼声一直萦绕在无数客家人、中国人心头,至今仍未消散……

——姚燕永@粤东野语