叫我如何不思量?

春节将至。打点行装,准备转屋下探望老阿姆。打电话告知行程,问要不要买点啥回家?阿姆话:“你们转来就好哩,什么都不用买!”略作停顿,阿姆问:“阿诵回国了吗?我十分想念他哩——这么多年都么见哩!”接着又说:“思量他一只人在外国,实在孤凄啊!”我昨天刚跟儿子联系过,问他春节回不回来?他犹犹豫豫说“没定”。我不想骗89岁的阿姆,于是坦承:“今年过年应该回不来。但他说会争取早点回来。”阿姆一听,心里不痛快,喃喃几句后便挂了电话。我也是怏怏的,陷入无边思量中……

思量一词出现较晚。目前查到的最早记录是西晋陈寿著《三国志》。该书“蜀书十三”中云:“评曰:黄权弘雅思量,李恢公亮志业……咸以所长,显名发迹,遇其时也。”各词典均称此思量指器量。再迟一些的有《晋书·魏舒传》:“司徒(官名)剧阳子舒,体道弘粹、思量佳远、忠肃居正。”此中思量则指志趣。追溯组成该词之“思”和“量”二字,“量”包含器度之义,因此,思量指器量尚可理解;至于为何指志趣则暂未知。历代文献中,这两种用法不多见;更多的是指思念或惦念,如五代冯延巳《鹊踏枝》:“叵耐为人情太薄,几度思量,真拟浑抛却。”或是思考、忖度,如唐杜荀鹤《秋日寄吟友》:“闲坐细思量,惟吟不可忘。”抑或想念、相思,如柳永《昼夜乐·洞房记得初相遇》:“一日不思量,也攒眉千度。”此外还有商量(《西游记》第七回:“众人思量,伏在地上,又走不动。”)、心思(如明陈大声《粉蝶儿·赏桂花》套曲:“正近著秋吟绿牕,写幽情费尽了思量。”)等义。

思量也是佛教重要词汇。东晋一些佛经已用开。如鸠摩罗什译《佛藏经》云:“勤行八圣道,当疾得涅盘;思量求自利,我所说如是。”再如昙无谶译《菩萨地持经》曰:“若不知者,无思量事。会无思量者,则无言说。”《佛学大辞典》解释:思量,“(术语)思虑量度事理也。”更为深入的解释为:“知觉器官所有的知觉能力”——在佛教中,思量指一种心理活动,通常与自我执着和分别心相关。具体来说是思量指第七识(前六识为眼、耳、鼻、舌、身和了别),也称末那识,主要强调对自我概念的执着和恒常性的思考。(见“百度百科”)据推理,东晋高僧在翻译佛经时之所以选思量一词为第七识名称,当与“思”和“量”分别有思考、意念和审察等义有关。

在客家话中,思量的主要用法与古代汉语和当代北方方言相同;不过在流变过程中,它形成了较明显的“客家特色”:一是指“为谁着想”。譬如,梅州平远县有一俗语:“父母思量子女长江水,子女思量父母扁担长”。其意为当父母的为儿女着想就像长江水那么悠远且绵绵不绝,而子女们为父母着想之情意却只有扁担那么长。二是指“可怜、同情”。刘锦堂著《有来有路客家话》中说,思量除有想念、记挂之义外,“尚有‘可怜、同情’义。‘如果唔系(不是)思量汝(你)一只人孤单,涯冇闲(我没空)打理(搭理)汝。’”更有代表性的是客家山歌,如:“半山窝里鹧鸪啼,妹子莫作系(不要当作是)雉鸡;鹧鸪一啼有双对,妹也唔使思量佢(它)。”再如:“日头(太阳)似火热难当,挑担锡泥上跳帮(跳船);一身晒到锅底黑,心中苦楚谁思量。”(均选自《旅伴》编辑部编《客家情歌精选1900首》)

维特根斯坦说:“话语即行为。”在我国文史上,涉及思量的往事很多,值得记述的也不少,下面选述几则,以证“思量行为”之丰盈——

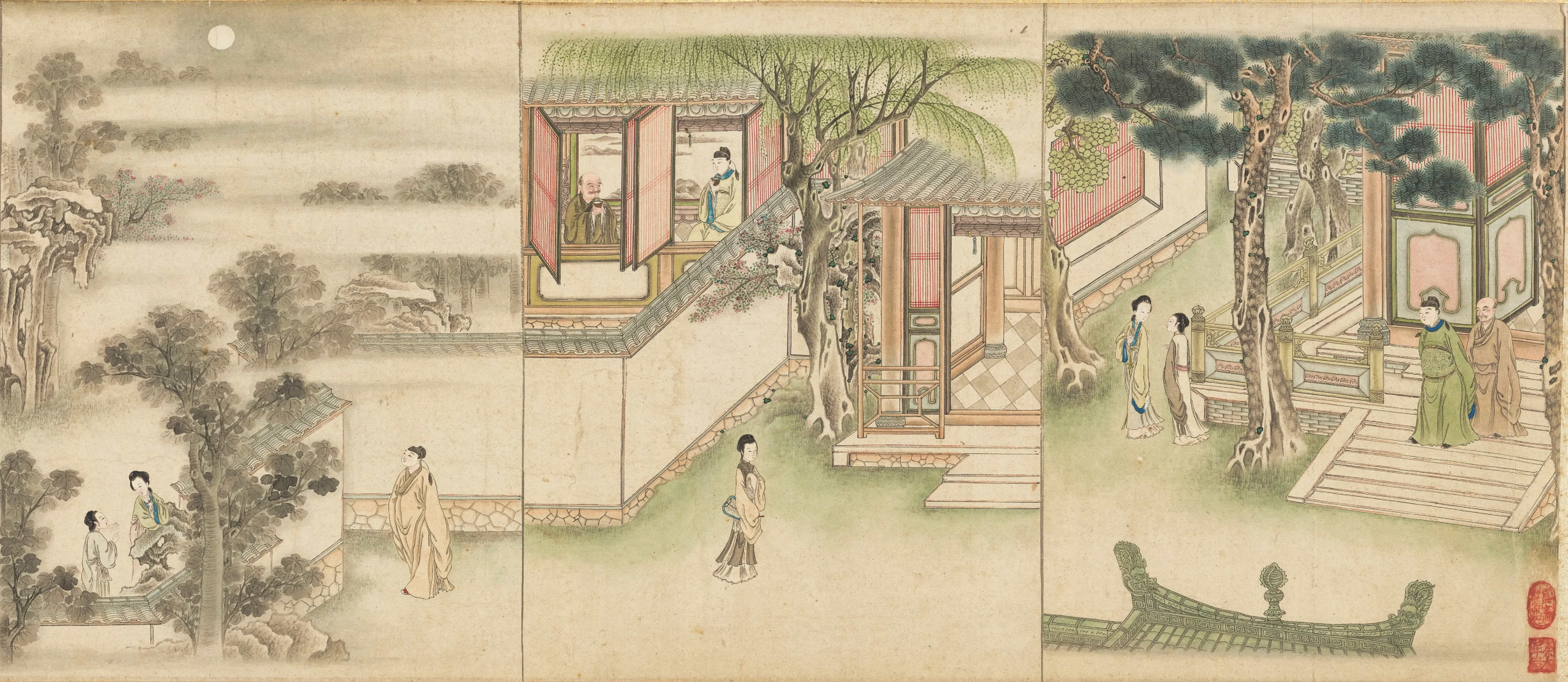

《会真全图 西厢故事图卷》清禹之鼎绘 纸本设色 切斯特·比替图书馆藏

悼亡。众人熟悉的有苏东坡《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》:“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜……”《苏东坡传》中说,苏轼19岁时与16岁的王弗结婚。王弗秀外慧中,侍亲至孝,夫妻恩爱情深。可惜天命无常,王弗27岁就因病去世了。这对苏东坡是绝大打击,以至十几年后仍难以忘怀。熙宁八年(1075),苏东坡任密州知州,年已四十。这一年正月二十日,他又梦见王氏,醒来情不自禁写下这首悼亡词。由于此词情真意切,可谓“有声当彻天,有泪当彻泉”(时人陈师道评语),于是立即风靡天下,且传诵千古。后世一些词评家把它与唐代元稹的悼亡诗《离思五首》和《遣悲怀三首》相比较,认为“十年生死两茫茫”等语堪与“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”等名句比肩。不过,我却始终对元稹年轻时的薄幸行为耿耿于怀:他所悼之人,正是他为了自身前途狠心抛弃表妹崔双文之后娶的豪门女韦丛。人们当然不会怪罪贤淑聪慧且盛年而逝的韦丛,但对于元稹却颇为不齿,特别是看了他写的《会真记》感觉更想呕吐:该小说一方面大写拿下绝世美人的得瑟,一方面却借“张生”之口为自己负心找借口,说什么:“大凡天之所命尤物也,不妖其身,必妖于人。”直接把被他玩弄过的“崔氏子”比作导致商纣王、周幽王身死国灭的“妖孽”——妲己和褒姒!更为可恶的是,元稹娶了韦丛后花心依旧:先是在奉命巡视剑南与东川时,跟比他大11岁的名妓薛涛“激情燃烧”了三个月,并写下《寄赠薛涛》等诗;韦丛病逝后,口中所唱“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”和“诚知此恨人人有,贫贱夫妻百事哀”之音未消,很快就纳小美人安仙嫔为妾,数年后又娶了才貌双全的大家闺秀裴淑为妻。当时,元稹很是志得意满,挥笔写下一首咏怀诗:“今日寒食好风流,此日一家同出游。碧水青山无限意,莫将心道是涪州。”完全把初恋崔氏、亡妻韦丛、情人薛涛忘得一干二净了!因此,苏东坡有知,当会为后人把他与元稹相提并论而感到羞耻!

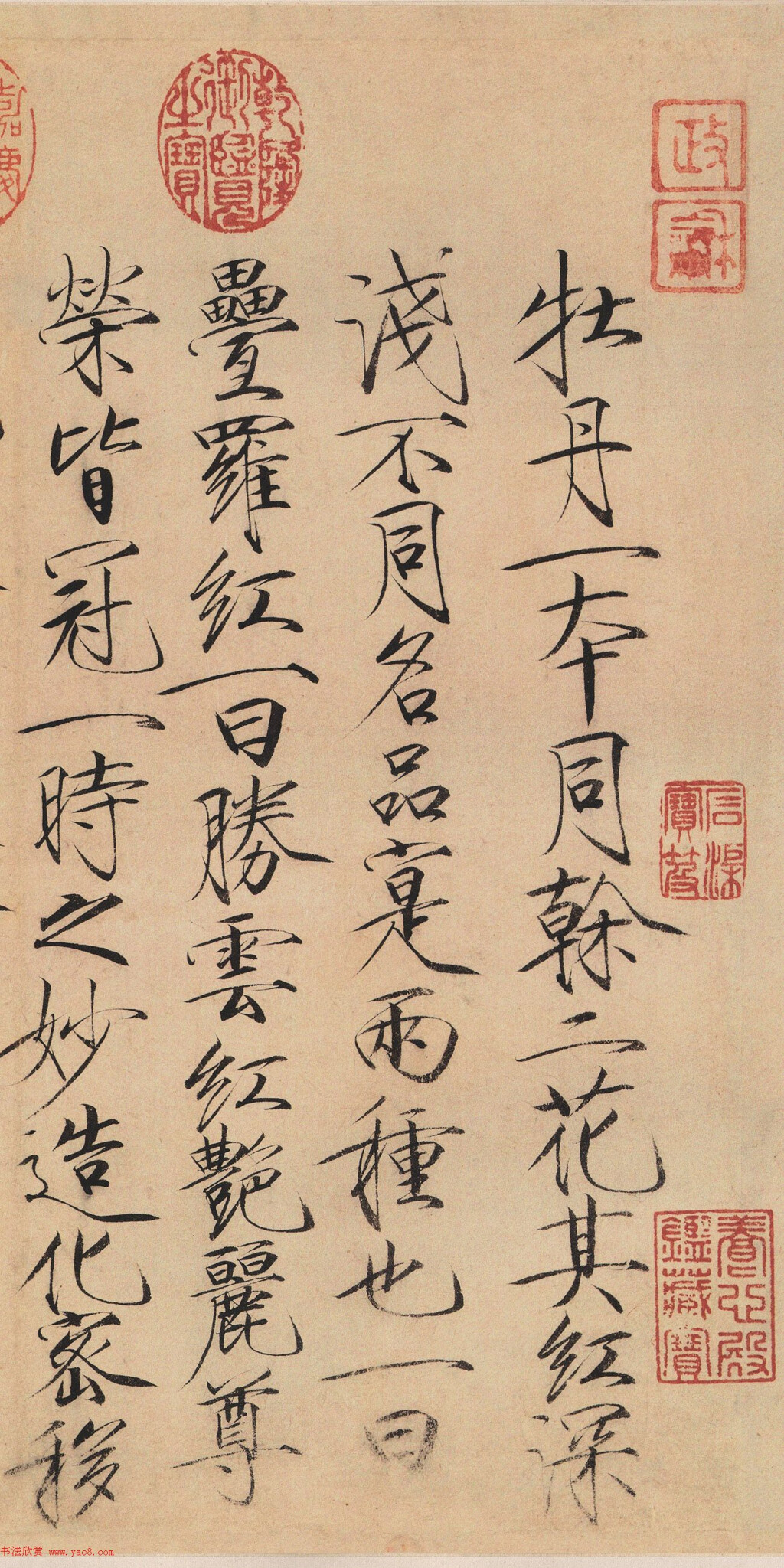

宋徽宗赵佶“瘦金体”书法作品《牡丹诗贴》

思国。皇帝词人李煜的人生是个悲剧。他词好、书法美、善音律,且颇有“民本情怀”。但是,宋太祖认为“卧榻之侧,岂容他人酣睡”,于开宝八年(975年)十二月灭了南唐,把李煜抓到汴京圈禁起来,并强奸了李煜漂亮妻子小周后。从此,亡国之恨、故国之思一直缠绕着李煜,让他整日以泪洗面、思量不已,先后写下了《望江南》《相见欢·无言独上西楼》《破阵子·四十年来家国》和《浪淘沙·怀旧》等等名作,留下了“剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。”“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”“流水落花春去也,天上人间。”等诸多脍炙人口的名句。最后,据称宋太祖听说李煜见了南唐旧臣徐铉后“相持大哭、坐默不言”,又看了他42岁生日时写的《虞美人·春花秋月何时了》一词,不禁大怒,于是赐“牵机药”将他鸩杀了。(见宋王铚撰《默记》)也许是报应,南唐灭国152年后,公元1127年,与李煜一样是文艺家的太上皇赵佶与皇帝赵桓一起遭逢“靖康之难”,北宋灭亡。在被掳北行途中,赵佶忽见杏花盛开如火,不禁万感交集,写下了如泣如诉的《燕山亭·北行见杏花》:“裁剪冰绡,轻叠数重,淡著胭脂匀注。新样靓妆,艳溢香融,羞杀蕊珠宫女。易得凋零,更多少、无情风雨。愁苦,问院落凄凉,几番春暮。 凭寄离恨重重,者双燕,何曾会人言语。天遥地远,万水千山,知他故宫何处。怎不思量,除梦里、有时曾去。无据,和梦也新来不做。”与李煜同样凄惨的是,赵佶被囚禁9年后,因不堪精神折磨死于金五国城,享年54岁。南宋朝廷闻讯,为其上谥号“圣文仁德显孝皇帝”,庙号徽宗。

伤怀。自古以来,以思量写伤怀感世者甚夥,但我觉得有两个人值得好好叙说。一是唐末诗人罗隐。大家可能对“今朝有酒今朝醉,明日愁来明日忧。”“采得百花成蜜后,不知辛苦为谁甜。”等诗句耳熟能详,但知道它们出自罗隐者或许不多。更少人知道的是,罗隐不仅擅长提炼浅易流畅的口头语式诗句,还是写“思量”最多的诗人之一。如《春日独游禅智寺》:“思量只合腾腾醉,煮海平陈一梦中。”再如《酬黄从事怀旧见寄》:“世事自随蓬转在,思量何处是飞蓬。”又如《淮南高骈所造迎仙楼》:“子细思量成底事,露凝风摆作尘埃。”还有“一个祢衡容不得,思量黄祖谩英雄。”(《句》)、“庄周高论伯牙琴,闲夜思量泪满襟”(《重过随州故兵部李侍郎恩知因抒长句》)、“除却思量太平在,肯抛疏散换公侯”(《村桥》),如此等等。罗隐之所以写下这么多伤时感世之作,首先与其生平际遇有关:出生于寒儒之家,少时苦学,聪慧能文,谁知科场艰辛,花了28年参考10次,却都未能中进士,导致仕途阻隔、生活困顿,所以常有世无伯乐、知音难求的怀才不遇之叹。其次是他身处晚唐、五代,目睹家国动荡、民不聊生,难免愤世疾俗,更加怀念盛唐时光,生出莫可奈何悲鸣;加上他为人耿直,于是便多刺时讥世之作。可以说,在他笔下,“思量”已不单纯是一种个人心理活动,而是融合了国情、民情与人生感悟的“思想行为”。二是清末著名学者王国维。他在罗隐的基础上,把“思量”的境界提升到人生哲理的高度。其《蝶恋花》之一云:“窗外绿阴添几许?剩有朱樱,尚系残春住。老尽莺雏无一语,飞来衔得樱桃去。 坐看画梁双燕乳。燕语呢喃,似惜人迟暮。自是思量渠不与,人间总被思量误。”此词作于1907年春。当时词人刚入京,历任学部总务司行走、图书局编译、名词馆协修。这一年又是大清行将咽气时刻,时势与唐末相似。王国维的感受也与罗隐相近,有着“极深之悲观主义”,因此,“憔悴忧伤”(陈寅恪评语)、哀怨无奈成为其诗词最浓重色彩。这首《蝶恋花》便如此。有学者评价说,此词表明王国维已把“思量”看作是“人生痛苦的根源”,“他已经认识到,对于自然物象变化的伤感情绪,对于悲欢离合的怨恨情绪,一切‘思量’都将带来痛苦,但是这种痛苦又是很难解脱的。他把这一人生体验,即人生哲理,写到词中来,指出‘人间总被思量误’,这却是前人所未曾道及的。”(见“紫不夺朱”撰《自是思量渠不与,人间总被思量误》)

“待不思量,怎不思量?”(元郑光祖《蟾宫曲·梦中作》)历史上,值得抒写的“思量行为”自然不止上述几项,爱情、友情等等都大有可着墨处。只是这些已有不少前人论及,我便不赘言了。最后借用王国维的“境界说”作结:原来“思量”也有如许复杂高阔境界!

——姚燕永@粤东野语