语言人类学为何有趣?一个重要原因是许多仍活在人们口头笔端的词语看似普通,却往往承载着厚重历史,只要深入挖掘、追溯,就可唤醒诸多文化记忆。郎当是其中有代表性的一个。

我们先来梳理一下郎当在客家话和北方话中的异同——

综合客家字词典说法,郎当在客家话中包括如下几种意思:1.乱,凌乱。义同“狼赖”。客家《算盘》诗谜:“郎当树做个(做的)郎当床,郎当妹嫁个郎当郎,郎郎当当共一床。”2.狼狈。形容失意落魄的样子。“俚叔伯阿哥这几年十分郎当,生理了撇哩;又得痨病。”(我堂兄这几年非常狼狈,做生意破产了;又得了肺病。)3.吊儿郎当。“佢个只人成日游游索索,真系郎当。”(他这人整天游游荡荡,真是吊儿郎当。)4.同“狼当”。“方言。困窘,处境困难。”同时,客家话还有成语“郎郎当当”,意思“与郎当同,程度深些”。(参见谢栋元著《客家话北方话对照辞典》、张维耿著《客方言标准音词典》、刘锦堂著《有来有路客家话》)

北方话中,郎当的词义丰富很多。《国语词典》的解释有9个方面:1.衣服宽大不称身。宋陈师道《后山诗话》:“杨大年《傀儡》诗云:鲍老当筵笑郭郎,笑他舞袖太郎当。若教鲍老当筵舞,转更郎当舞袖长。”2.颓败;破败。宋赵令畤《侯鲭录》卷八:“张文潜戏作《雪狮绝句》云:六出装来百兽王,日头出处便郎当。”3.潦倒;狼狈。清徐大椿《洄溪道情》:“常只是少米无柴,境遇郎当,你全不露穷愁情状。”4.疲软无力貌。明冯梦龙《挂枝儿·裹脚》:“为你身子儿消瘦了,为你行步好郎当。”5.窝囊,不成器。《水浒传》第102回:“(王庆老婆)便把王庆脸上打了一掌道:‘郎当怪物!却终日在外面,不顾家里。’”6.锒铛。锁系犯人的铁索。《文明小史》第六回:“ 黄举人早已是黑索郎当,发长一寸,走上堂来,居中跪下。”7.器物名。用以洁净梳篦。宋龙辅《女红馀志》:“郎当,净栉器也。”8.方言。上下,左右。丝弦剧《空印盒》第四场:“鸨儿:甭说不用,十八九、二十郎当岁的姑娘,我这有的是呀!”9.象声词。清厉鹗《除夕宿德州》诗:“郎当远铎仍催起,回首东风又一年。”此外,郎当又作狼当、琅珰、啷当等,并衍生出“郎郎当当”“吊儿郎当”等成语。

可见,郎当在两大方言区词义重叠度高,但也有差异,特别是客家话中常表示“乱,凌乱”的用法在北方话中甚少见。

站在词史角度看,这里还涉及两个问题:一是郎当一词出处何在?在当下各种汉语字词典中,大多认为它源自宋杨大年《傀儡》诗。其实,它在唐代文献中已出现,如中国最早的马经(相马、养马专著)、李石撰《司牧安骥集》云:“相知此病大难逃,唇又郎当精神慢,垂头着地不能高。”还有“丁黄汗出肿郎当”“怡如鬼壮项郎当”等。其意均指马精神萎靡、软弱无力的样子。二是其异形词锒铛是否同步出现?答案是否定的。因为锒铛在汉代便有了,如东汉译佛教经典《四十二章经》称:“佛言:人系于妻子宝宅之患,甚于牢狱桎梏锒铛。”更为权威的是东汉许慎《说文解字》分别收有锒、铛二字,其中锒的注释为:“锒铛,琐也。从金,良声。鲁当切。”铛的注释为:“锒铛也。从金,当声。都郎切。大琐也。”所以,锒铛比郎当早了好几百年。

接着来了解郎当一词承载的历史和文化意义——

我们知道,语言是最重要的文化符号,是民族历史和文化的载体。如果对语言符号进行“深描”,可以唤醒历史记忆,增强对历史和文化的了解。美国人类学家克利福德·格尔茨说,“深描”与“浅描”(浅层次事实描述)不同,注重的是深度意义阐释,强调的是关联文化语境、符号系统和社会逻辑;“典型的人类学家的方法是从以极其扩展的方式摸透极端细小的事情这样一种角度出发,最后达到那种更为广泛的解释和更为抽象的分析。”(见《文化的解释》)这提示我们,郎当作为汉语言符号之一,通过分析其关联的史实,或许可以寻找到某些“深度意义”。下面,我们从述评重要历史人物或重大事件时使用了郎当一词的文献入手,看看有哪些发现。

按时间顺序,首先进入眼帘的是《朱子语类》卷七十八关于鲧的评说:“鲧也是有才智,想见只是狠拗自是,所以弄得恁地郎当。所以楚辞说‘鲧幸直以亡身’,必是他去治水有不依道理处,坏了人多,弄八九年无收杀,故舜殛之。”这是宋代理学家朱熹与学生讨论禹的父亲鲧为什么被杀的一段话。按朱熹说法,鲧虽然有才智,但性格执拗自以为是,治水时不按常理出牌,死了不少人且干了八九年没任何成果,所以舜把他杀了。朱熹所谓的“不依道理”,当是指鲧治水的方法错了。根据先秦著作《山海经》《尚书》《国语》等记载,鲧是因为采取“堙”即堵的方法治水结果失败了,而其儿子禹则吸取父亲的惨痛教训后用疏的办法取得了成功。从此,中国历史上形成两种对立的治理天下理念:堵与疏;而且明确了堵是死路一条,只有疏才是成功之道。这一观念在西周晚期被进一步强化:由于暴君周厉王禁止百姓议论朝政,对违反禁令者杀无赦,导致人们面对面走过都不敢打招呼;大臣召穆公对此非常忧心,劝说周厉王:“防民之口,甚于防川,川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。”(《战国策·周语上》)但周厉王不听劝告,更加疯狂镇压百姓,使局势更加郎当,最终激起民变,被赶下台并驱逐出境。自此,“宜疏不宜堵”成了历代统治者治国理政的一大思想原则。譬如,贞观之治之所以产生,很大程度上与唐太宗听从魏徵“欲流之远者,必浚其泉源”等劝谏有关。

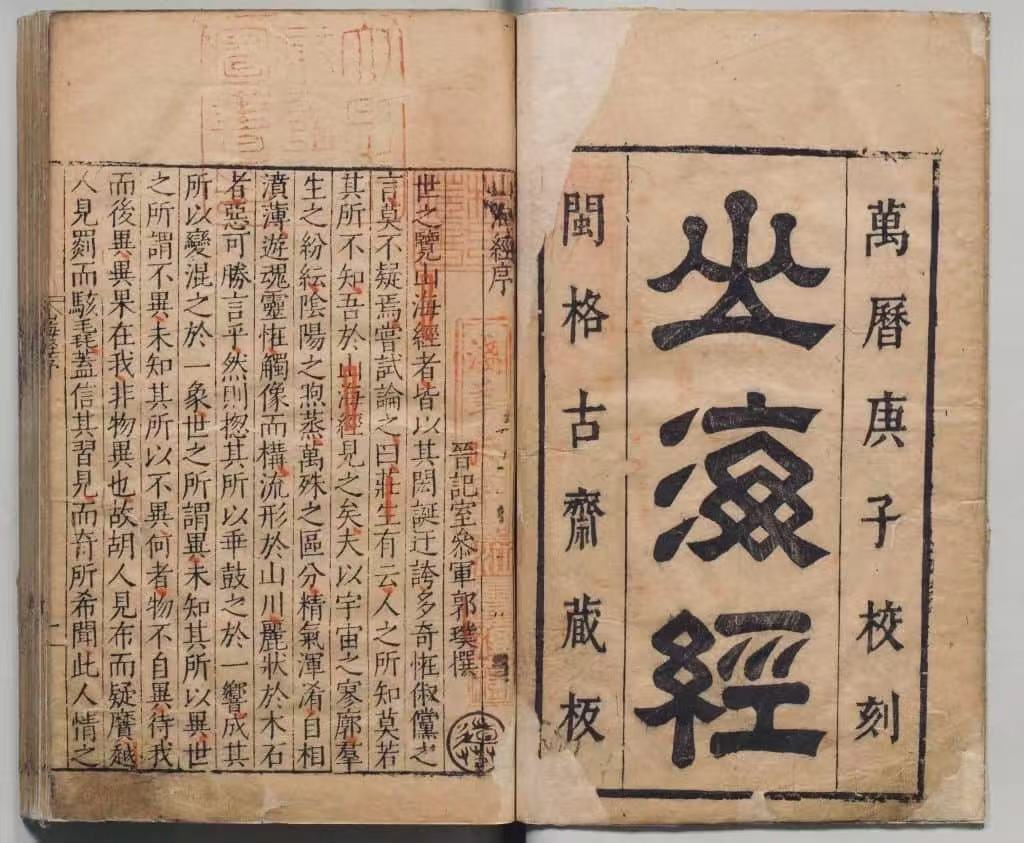

《山海经》是最早记载鲧治水的著作之一。

其次是关于刘邦的记载。也出自《朱子语类》(卷九十):在讲到楚汉相争的是与非时,朱熹认为刘邦“入关中镇抚人民、及到灞上不入秦府库取财货美女之属”等等表现都是很好的,但没做到始终如一:“却又率五诸侯,合得五十六万兵走去彭城,日日去吃酒,取那美人,更不理会(战局),却被项羽来杀得狼当走……自此后,名义坏尽了。”因此,朱熹认为刘邦比汤武差远了。不过,幸好刘邦能吸取教训,痛改前非,任用贤人良将,两年后就逼得项羽自刎乌江,奠定了汉朝四百年基业。

与刘邦能够自醒不同的是唐玄宗:他硬是把自己打造的一手好牌甩得稀烂。罗大经撰《玉林鹤露》载:“魏鹤山《天宝遗事诗》云:‘红锦绷盛河北贼,紫金盏酌寿王妃。弄成晚岁郎当曲,正是三郎快活时。’俗所为快活三郎者,即明皇也。小说载明皇自蜀还京,以驼马载珍玩自随,明皇闻驼马所带铃声,谓黄幡绰曰:‘铃声颇似人言语。’幡绰对曰:‘似言三郎郎当,三郎郎当。’明皇愧且笑。”这里说的是唐明皇李隆基(兄弟中排行第三故人称三郎)因宠信安䘵山、溺爱杨贵妃,荒淫无度,导致安史之乱爆发,不得不逃往四川,不仅杨贵妃在马嵬坡被逼上吊死了,更是硬生生把大唐盛世埋葬了;安史之乱平定后,唐明皇自四川回长安,一路上凄凄惨惨戚戚,听见驼铃声也惊觉像有人在说话,宫廷乐师黄幡绰闻言讽刺道:铃声好像是反复说三郎您太不成器了啊!唐明皇听了羞愧万分又咧嘴笑了。

这两则故事说明了封建社会一条治乱之道:一个团队或国家的领袖品性、表现直接决定着团队或国家的命运。鉴于此,司马光在《资治通鉴》中大声提醒统治者:“失德必致危亡!”

清末留美幼童(部分)

再次是关于晚清留美幼童的哀叹。1881年,清政府突然下令,将在美国留学的120名官派学生全部撤回,致使原定15年的学业计划中断。外交家、诗人黄遵宪闻讯提笔写下长诗《罢美国留学生感赋》,记录了洋务运动期间这次官派留学运动的始末。其中有句云:“郎当一百人,一一悉遣归。竟如瓜蔓抄,牵累何累累。”把留学生被迫回国的潦倒、狼狈形象生动描摹出来了。黄遵宪最后说:“目送海舟返,万感心伤悲!”表明他通过此事已对洋务运动乃至于整个清朝前景感到幻灭。

说起来,1840年的鸦片战争及以后的其他战争,以英国为首的西方列强是把自高自大、固步自封的大清彻底打疼了的,也让不少中国人开始“睁眼看世界”,思考寻找救亡图存之道。以曾国藩、李鸿章、张之洞等人为首的洋务运动一度让不少人看到了希望。派幼童出国留学是其一项重要措施,目的是“师夷之长技以制夷”。然而,随着时间推移,当保守派看到在美幼童逐渐长大,大有抛弃大清道统而被西方文化同化之势时,便感到不仅大把的银子白花了,还担心培养出一批帝国的掘墓人来,于是慌忙上书最高统治者将幼童们全撤回来了。这一被称为“大清的希望”的留学计划夭折,揭示了中国近代化进程的核心困境:既想借西方之力自救,又怕被其精神反噬。其结果是清廷暂时维护了意识形态的安全,却加速了自身统治合法性的流失,最终被浩浩荡荡的世界潮流冲垮、埋葬。它给人们的启示是:固守落后制度必然走上绝路!

中国历史上关于郎当的记载还有很多。除了上述这类“宏大叙事”之外,还有不少很个性化的描述。譬如,《朱子语类》卷一百三十说:“张文潜软郎当。他所作诗,前四五句好,后数句胡乱填满,只是平仄韵耳。想见作州郡时闒冗。”朱熹说的这个张文潜是“苏门四学士”之一的张耒,在当时和后世都算是比较重要的文学家,其不少作品流传甚广,有的至今仍被视为经典,如《示秬秸》《和端午》等等。至于为官,他个性张扬,本来就因反对王安石变法被多次贬官,后来听说苏轼去世了,明知有人会抓他把柄,仍坚持“为举哀行服”,结果又遭弹劾贬官;同时,他为官清廉,导致生活拮据,父母妻子先后在贫病中死去……事实上,史书中并没有张耒在州郡当官时闒冗即庸碌低劣的记录。不知道朱熹为何会从他写诗虎头蛇尾联想到做官也不像样呢?当然,张耒的诗也不都是前四五句好而后边为凑平仄韵脚而胡乱填满的。譬如,《示秬秸》:“城头月落霜如雪,楼头五更声欲绝。捧盘出户歌一声,市楼东西人未行。北风吹衣射我饼,不忧衣单忧饼冷。业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。”全诗两句一韵,一气呵成,最后两句还是警句,一直为人所称道。真不知朱熹的偏见从何而来?也许,朱熹亦有文人通病:为显示自己高明,往往信口开河贬斥他人。

克利福德·格尔茨说:“简而言之,我们必须深入细节,越过误导的标签,越过形而上的类型,越过空洞的相似性,去紧紧把握住各种文化以及每种文化中不同种的个人的基本特征——假如我们希望直面人性的话。”(见《文化的解释》)透过朱熹评说张耒等人,以及黄遵宪等人抒写时事,我们是否“深描”出了某些历史深处的“意义”并把握住了一些人性特征呢?

但愿以上论述不算太郎当!

——姚燕永@粤东野语