人的自私基因永远无法改变吗?

《“黄豆雕”》一文刊播后,有朋友来电:“读了老兄大作,让我重温了客家继母杀子的老故事,感慨良多!建议抽空看看正在播出的电视剧《无尽的尽头》,其中的‘游船杀子案’也是讲杀子人伦惨剧的,非常真实!”于是,我抽空上网观看了一遍,发现电视剧拍得还行;其中,亲爸继母残杀双胞胎儿女(一死一重伤)的情节,可能是以近年发生在某省的真实案例为原型的。不过,该剧与“黄豆雕”故事还是有很大区别,主要是动手杀子女者是亲生父亲涂怀伟,继母杨小英只是帮凶。也正因为如此,在评论区观众骂得最多的是涂怀伟,说他“毫无人性”“禽兽不如”等等;当然,也有人痛詈杨小英,称她“毒如蛇蝎”,个别人甚至不无偏激地说“果然最毒妇人心”“自古继母无好人”。

电视剧《无尽的尽头》中的“游船杀子案”。

也许有人会认为电视剧太敢拍了。其实,艺术来源于生活,生活真实往往比艺术真实还残酷。仅以亲爸继妻杀子事件来说,自古以来不知发生过多少回。譬如,上古便有“舜父瞽叟顽,母嚚(yín,奸诈),弟象傲,皆欲杀舜”的传说(见宋林之奇撰《尚书全解》);后来,司马迁《史记·五帝本纪》记录了舜两次遇险故事:一次是帝尧“赐舜絺衣,与琴,为筑仓廪,予牛羊。”令舜的父亲瞽叟、继母和弟弟象很嫉妒并心生杀机,“使舜上涂廪,瞽叟从下纵火焚廪。”幸好舜有准备,“以两笠自扞而下,去,得不死。”另一次是“瞽叟又使舜穿井”,待“舜既入深,瞽叟与象共下土实井”,这次也亏得舜提早挖好了逃生暗道才没被活埋。然而,就在舜还在井下时,其父、继母与弟弟以为他已死,便喜滋滋地把其两个妻子(尧的女儿)和财物分掉了。《史记》中有一个细节很生动:象“取”到舜的两个妻子、宫居和琴,便欣欣然住进去,大鼓其琴。舜逃出来后去见象,“象鄂不怿,曰:‘我思舜正郁陶!’”意思是象居然连两个嫂嫂和国王赏赐给舜的东西都要了,而且,当看到哥哥还活着时感到很诧异更不高兴,尴尬之际只好假惺惺地说:“我想哥哥想得都抑郁了!”不过,司马迁记录这些主要目的并非抨击舜的家人冷酷无情,而是为了突显舜的高尚伟大:尽管家人反复谋害他,他却始终逆来顺受,“复事瞽叟爱弟弥谨”。这感动了尧,在通过其他测试后,尧便把天下托付给他了。由此可见,司马迁所要弘扬的仍是儒家“孝友”观念。

尽管有史以来亲爸或亲妈杀子女者并不罕见,但与继母虐杀继子女比,相关案件还是少了很多。其原因主要恐怕还是出于“虎毒不食子”的天性吧。而继母与继子女之间没有血缘关系,下手似乎少了些“天性约束”,于是,其残酷可怕程度远远超过有血缘关系的。这在古今均有极端案例——

先来看看古代的。据清《刑案汇览》卷二十三载,乾隆三十三年(1768),时任江苏巡抚上奏:有一个叫徐四姐的系张二之继妻。前妻遗子张狗儿,年甫五岁。徐氏素性悍泼,憎嫌狗儿。某日,徐氏趁张二外出,将狗儿衣服尽脱,关入蒸笼之内,架锅烧火。狗儿哀号求饶,徐氏置若罔闻,竟将他活活蒸毙。尸身蜷缩如虾,皮肉尽烂,惨不忍睹。案发后,徐氏初狡辩狗儿“自行爬入蒸笼”,后经刑讯供认不讳。官府判决:“徐氏合依故杀律,拟斩监候。惟其凶残悖伦,情节惨毒,应请旨即行正法。”据了解,按大清律法,“尊长故杀卑幼,罪止绞监候。”但是,刑部将江苏巡抚折子递给乾隆皇帝时特别强调:“蒸笼活烹,非人类所为!”认为不能给徐氏“亲情减刑”机会。乾隆看到奏折后暴怒,朱批:“斩立决!”说实在话,在我看来乾隆还是太仁慈了,徐氏这种妇人就该千刀万剐!

再来看看当代的。2012年7月,山西发生一起轰动海内外的朱红霞杀继子抛尸案,其恐怖程度丝毫不亚于“徐氏蒸杀继子案”。据检察院起诉书称:2011年,山西运城市夏县瑶峰镇南关村樊某与同县的被告人朱红霞结婚。之前,樊某曾有两次失败婚姻,与第一个妻子生有一子强强(化名),当年7岁,由樊某父母抚养。平日里,朱红霞即对强强冷淡粗暴。2012年7月11日晚上,强强偷吃了继母买的鸡爪,被发现后遭继母踢打辱骂。12日下午,因为爷爷生病住院,奶奶去医院照顾,父亲樊某则在外忙生意,强强和继母留在家中;傍晚6时许,朱红霞将强强叫到自家平房顶进行恐吓,见其啼哭,便用拳头朝其头部殴打,后又将其拉到客厅,并从院内拿来一把斧头朝其头部猛砸一下,致其倒地;后用斧头朝强强头部猛砍数下,致其当场死亡,尸体藏匿于屋内。13日下午6时许,朱红霞趁家中再次无人之际将强强尸体取出,用菜刀先后将强强的两条大腿和上肢割下,将上肢放置于卧室衣柜内,将两条大腿运至村外扔到路旁草丛中。14日,朱红霞又将强强的主躯干扔至其家平房顶……抄到这里,我的心抽紧了,以致几乎无法呼吸!我真想不明白:人性之恶一旦发作,竟然可以这么可怕吗?我甚至觉得骂朱红霞“猪狗不如”都是对猪狗的侮辱!

自古以来,人们对人性存在三种看法:一是“性本善”。如儒家认为:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”(《孟子·告子上》)二是“性本恶”。如法家认为人生来就“目好色、耳好听、口好味、心好利”。三是“白板说”。英国哲学家约翰·洛克曾说过:人类出生时心灵如同一块“白板”或“白纸”,没有任何先天观念或知识,所有思想和认知均来源于后天的经验。(参见《人类理解论》)长期以来,三种看法都分别有不少“拥趸”。但近年来,英国学者理查德·道金斯从基因的角度论证人的本性的理论越来越受关注。道金斯认为:“DNA就是居于人体的自私基因。”“基因是自私的,因而人性也是自私的。”“成功基因的一个突出特性就是其无情的自私性。这种基因的自私性通常会导致个体行为的自私性。”他说,人们常见的自私行为包括“拒绝分享某些珍视的东西,如食物、地盘或配偶等”,而为了争得这些“东西”,常常导致亲人仇杀等人伦惨剧和战争等社会悲剧。更为极端的是,道金斯还说:“更仔细地观察一下,我们常常会发现明显的利他行为实际上是伪装起来的自私行为。”(见《自私的基因》)无疑的,道金斯的理论属于“人性恶”范畴。从这一理论出发,也许我们可以找到瞽叟、象、徐氏、朱红霞之流作恶的某种“合理的内在动因”了。换句话说就是:这世上有些人天生就是坏种,要让他们不做坏事是不可能的;而在他们作恶之后,唯一的应对办法就是将他们彻底消灭!

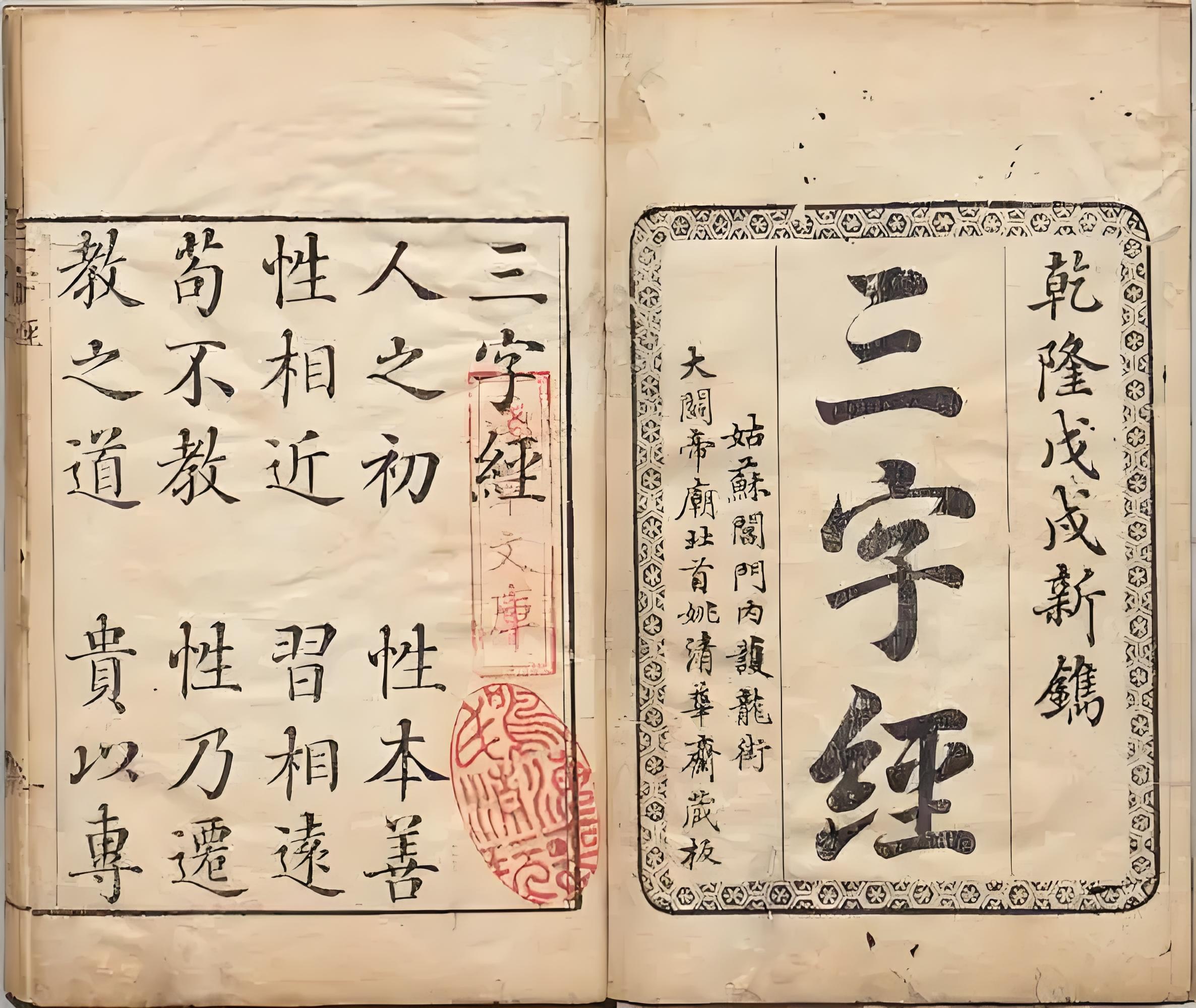

乾隆版《三字经》。它开篇即说:“人之初,性本善。”

说到这里,肯定有不少人觉得太悲观了——毕竟,自古以来,作恶的人还是占少数,大多数人还是良善的。是的,我也持相同看法,不然,我们很难解释清楚“黄豆雕”故事里的弟弟为什么会主动替异母哥哥去死。对此,怀疑论者可能会说那只是一个虚构故事罢了。是的,“黄豆雕”故事确实只是传说,但同类事件历史上真的发生过不止一回——

先来看一件亲兄弟之间发生的事。据《后汉书・列传・刘赵淳于江刘周赵列传》载,赵孝,字长平,东汉沛国蕲县人,其父亲赵普在王莽时期曾任田禾将军。赵孝有个弟弟叫赵礼。某年“天下乱,人相食。孝弟礼为饿贼所得,孝闻之,即自缚诣贼,曰:‘礼久饿羸瘦,不如孝肥饱。’贼大惊,并放之,谓曰:‘可且归,更持米糒(bèi,干粮)来。’”孝便跑回家四处求人找粮食,但一粒也没找到,于是“复往报贼,愿就烹。”结果,饿贼被他们兄弟情深感动了,“遂不害”,放了他们。后来此事被汉明帝得知,他嘉许赵孝品德纯厚,下诏征拜赵孝为谏议大夫,迁侍中,又迁长乐卫尉;不久,“复征召赵礼为御史中丞”。可以说,赵孝和赵礼是因祸得福了!

再来看一件同父异母兄弟之间发生的事。据《明世宗实录·卷二百八十九》、万历《浙江通志·卷一百五·孝义》载:明嘉靖二十三年(1544),浙江绍兴府余姚县商人杨继川的继妻陈氏为独占家产,阴谋毒杀杨继川与前妻所生之子、时年16岁的杨春。一日,陈氏在杨春饭中放砒霜,被亲生儿子、时年12岁的杨成察觉。杨成为保护哥哥,暗中调换饭碗,自愿服毒。临终前,杨成泣告陈氏:“兄仁厚,愿母存之。儿死,可解母罪。”由于杨成死后面色青黑,乡邻见了觉得可疑便报了官,县官派人验尸后案发。最后,案件报到朝廷,嘉靖皇帝朱批:陈氏“凌迟处死”。杨成则被官府追封为“孝义童子”,列入地方忠烈祠。也许此案相关记述有夸大成分(如泣告部分),但整体还是可信的,说明同父异母兄弟间虽然有利益冲突,但人类情感往往会超越物质束缚的!

这两则故事让我颇感慨。因为在现实生活中,有多少亲兄弟姐妹为了蝇头小利争吵得一塌糊涂,有的甚至大打出手,以致老死不相往来!而且,因为彼此是亲人,掺杂了复杂情感因素,处理起来就更难。结果,很多亲人之间的关系远不如陌生人,更不要说与赵孝、赵礼和杨春、杨成两对兄弟相提并论了。

道金斯说:“尽管人的基因是自私的,但由于受文化、教育及法治的社会环境等后天获得因素的影响,人也是可以超越自私基因的。”这提醒我们:必须采取更多办法弘扬人性善,以利他主义(真的,而非道金斯说的伪装的)德性来超越利己本性,从而尽量减少恶行的出现,使社会更和谐更有序更温馨!

但愿从此不再闻有“黄豆雕”类似的事件发生!

——姚燕永@粤东野语