客家人和广府人经常用“大番薯”笑骂他人。但久居红尘俗世,见过的各色人等多了,觉得谁才是真正的“大番薯”往往需要慧眼方能识别。

“大番薯”(或“番薯”)的意思不复杂。主要有如下几种:一是正常称谓,指重要粮食作物。它又名金薯、红薯、白薯、红苕、地瓜等等,属于旋花科番薯属植物。它“全身都是宝”——块根除作主粮外,也是食品加工、淀粉和酒精制造工业的重要原料;根、茎、叶可作优良饲料。同时,清代赵其光编药书《本草求原》说:“番薯可凉血活血,宽肠胃,通便秘,去宿瘀脏毒,舒筋络,止血热渴,产妇最宜。和鳢鱼食,调中补虚。”二是骂人或嘲笑人的俚语。由于番薯看起来“土、呆、粗、野”,因此,常用来形容某些人说话做事不灵活,愚笨、钝憨、木讷;广府话中还有“地域歧视”意味,如说“番薯屎冇屙清”就是讥笑他人仍是乡下人,也暗指根基尚浅。三是表示亲昵。情侣或夫妻、大人与孩子之间往往会说“大番薯”或“好番薯”“真番薯”,带调笑色彩;不过,晚辈对长辈特别是孩子对父母是不能说的,否则就真是“大番薯”了——会被叔公拿水烟筒敲脑壳的。

梅州高山红薯。图片来自梅州日报

关于番薯一直有不少争议。其中之一是谁最先从国外引进的。如今,大多数人知道它是明中叶从东南亚引进的。“番”嘛,就是旧时国人对外国的称呼。研究发现,目前国内对番薯引进的途径至少有三种说法:一是福建人陈振龙冒险从吕宋即现菲律宾“走私”进来的;一是东莞人陈益从安南即今越南“偷运”回来的;还有一说是从印度、缅甸传到云南的。时间点都差不多,在明万历年间。由于从西南进入的记载比较模糊,又未涉具体人物,因此,所谓“中国引进番薯第一人”之争主要围绕广东人陈益和福建人陈振龙展开。广东省内曾有不少报刊刊文介绍陈益事迹,譬如,《方志广东》2020年11月3日《陈益:番薯引进第一人》一文云:“我国引进番薯,当推陈益为第一人。莞籍文史专家杨宝霖指出,据清同治八年(1869)刻本《凤岗陈氏族谱》可知,明万历十年(1582)陈益从安南将薯种引种国内。回乡后,先将薯种种植于花坞,后又在小捷山招佃种植。因薯种来自番邦,故名为‘番薯’,‘自此之后,番薯种植遍布天南’,成为人们的主要杂粮。”福建众多文献和报道则称:福州长乐人陈振龙于1588年到吕宋做生意,见当地种植的朱薯耐旱易活、生熟都可食,“意识到这正是地瘠民贫的家乡所需要的,遂潜心学习朱薯种植之法”。后来,他“不顾西班牙政府(当时吕宋为西班牙殖民地)不许朱薯出口的禁令,将薯块混入货物、薯藤编入藤篮,均被海关搜出没收、罚款,险获牢狱之灾。”但他不放弃,“1593年春,50岁的他冒死将一根薯藤绞于货船锚绳中(也有说置于系在船舷漂浮于海水中的竹筒中),经7昼夜航行,于农历五月二十一日带回故乡福州。”适逢当年闽中大旱,五谷歉收,民不聊生,时任福建巡抚金学曾大伤脑筋。陈振龙主动让其子陈经纶向金学曾呈报《献薯藤种法禀帖》,建议试种朱薯以解粮荒。“金学曾对陈振龙涉险带种而归的义举大为称赞,命其尽快试验栽种。陈振龙即在自家旁边田地开始尝试种植,4个月后大获成功,金学曾试吃后赞叹味道鲜美。陈经纶再呈上《献红薯禀帖》,称红薯适合东西南北种植,恳切请求金学曾‘乞广生民计,通饬各属效文栽种,以裕民食’。金学曾采纳建议,通令各地如法栽种,大获丰收,闽中饥荒得以缓解。闽人感念金学曾之功,将红薯改名金薯。”更为难得的是,“从陈振龙于明万历年间将番薯传入我国,到1786年清政府下令全国推广,近200年的时间里,陈振龙家族七代人恪守‘苟利天下’的家训,把番薯种植从闽中推广到长江流域、山东、河北、北京、四川等地,让陈振龙家族成为我国历史上唯一的农作物推广世家的同时,也让中国人口实现了大幅增长。”时人感念金学曾和陈振龙贡献,在福州等地建报功祠,主祀金学曾,配享陈振龙、陈经纶、陈世元;清道光十四年(1834年),福州人何则贤又在乌石山建“先薯亭”纪念陈振龙的“大爱行为”。(《福州晚报》2024年9月12日《陈振龙故居:中国甘薯之父的家族传奇》)

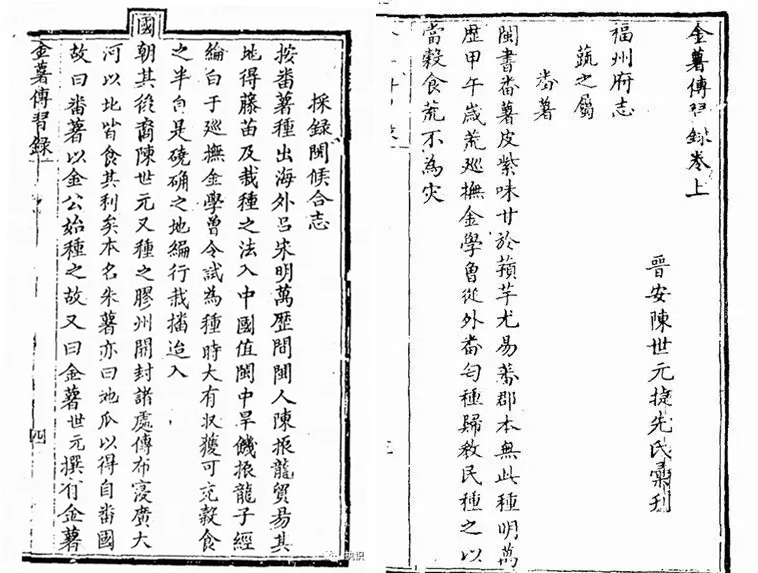

记录金学曾等人大力推广番薯种植的《金薯传习录》。

对此争论,有些广东人觉得蛮委屈的——仿佛被人当“大番薯”了。因为,按史料记载,明明是陈益比陈振龙早十几年从越南引种回来的,为什么国内大多数人还是认陈振龙是真正“第一人”呢?其实,在我看来广东人完全不应去争这个名号。理由是:站在全国全民立场上说,人家陈振龙弄回番薯苗后立即让儿子上书福建巡抚金学曾建议试种并尽快推广;更为难得的是,陈家七代人接连不遗余力在全国推广种植!其结果是救人无数——所谓的“乡民活于薯者十之七八”,甚至为中国人口大增长作出了重大贡献!而陈益呢?把薯种搞回来后只是悄悄在自家田地种植,以致有传说提到他因私种“妖物”被官府抓去关了起来。两相比较,其人格岂非一个在天一个在地?陈益弄薯种回来是否为了自己发大财我不知道,但至少没主动贡献出来并大力推广吧?也许有“聪明人”会说陈振龙父子才是“大番薯”,放着发大财机会竟然不要;但如果站在“爱国爱乡爱人”的立场说,谁个不伸大拇指?所以,称陈振龙为“中国引进番薯第一人”名副其实。人嘛,有时候只有当别人眼中的“大番薯”才能成为民族的真英雄!

关于番薯的重大争议还有一个:是不是中国原本就有的?历史上,曾有人因宋代苏轼写过一首诗《和陶酬刘柴桑》提到红薯而责疑番薯是明中叶从海外传进来的说法。该诗写道:“红薯与紫芽,远插墙四周。且放幽兰春,莫争霜菊秋。穷冬出瓮盎,磊落胜农畴。淇上白玉延,能复过此不,不思马少游。”责疑者说,你看苏东坡在北宋时就见过可能还吃过红薯了,可见番薯即使不是我国本来就有的,至少也是北宋年间就引进来了。此说看起来堂堂正正,实为不了解我国“薯”或“红薯”与番薯区别之论。

在古代典籍中,有关“薯”的记录不少。其中,最多的是“薯蓣”“薯豫”“山薯”“甘薯”或“红薯”。譬如,汉张仲景著《金匮要略》卷下·妇人杂病脉证并治二十二:“干地黄八两。薯蓣四两。山茱萸四两。泽泻三两……”同为汉朝人杨孚著《异物志》:“甘薯似芋,亦有巨魁,剥去皮,肌肉正白如脂肪,南人专食以当米谷。”北魏贾思勰著《齐民要术》卷十:“蓣”,古时写作“预”,所以“薯蓣”亦写作“署预”。唐孟诜著《食疗本草》卷上·薯蓣:“治头疼,利丈夫,助阴力。和面作,则微动气,为不能制面毒也。熟煮和蜜,或为汤煎,或为粉,并佳。干之入药更妙也。”明李时珍著《本草纲目》薯蓣·释名:“薯,土薯、山薯、山芋、山药、玉延。气味:(根)甘、温、平、无毒。”以上为古代部分药书和农书所录“摘登”。历史著作和艺文作品中亦有不少记载,如汉代《西京杂记》卷四·九十“曹算穷物”:“广汉为之取酒,鹿脯数片,元理复算,曰:‘薯蔗二十五区,应收一千五百三十六枚……’”南朝沈约撰《宋书》卷六十七:“昙济道人住孟山,名曰孟埭,芋薯之矰田。清溪秀竹,回开巨石,有趣之极。”宋《太平广记》卷四百一十四·草木九:“穙齐香、无石子……胡椒、阿勃参、山薯、麻黄、荆三棱。”元孙周卿作《双调·蟾宫曲·自乐》:“草团标正对山凹,山竹炊粳,山水煎茶。山芋山薯,山葱山韭,山果山花。”等等。

但是,古人早已点明,这些典籍中提到的“薯”并非番薯,而是山药一类的植物。如,《齐民要术》卷十就说“薯蓣即山药之类植物”。而薯蓣之所以会称作山药,南宋《齐东野语》卷四有说明:“(唐)代宗讳豫,以豫章为钟陵,苏预改名源明,以薯蓣为薯及山药。”国产之“薯”与番薯的不同,明徐光启著《农政全书》写得最明确:“薯有二种,其一名山薯,闽、广故有之。其一名番薯,则土人传云,近年有人在海外得此种,因此分种移植,略通闽、广之境也。两种茎叶多相类。但山薯植援附树乃生,番薯蔓地生;山薯形魁垒,番薯形圆而长;其味则番薯甚甘,山薯为劣耳。盖中土诸书所言薯者,皆山薯也。今番薯扑地传生,枝叶极盛,若于高仰沙土,深耕厚壅,大旱则汲水灌之,无患不熟。”另外,清李调元在其《南越笔记》卷十五·薯中也讲了“东粤”种番薯的情况,并言:“番薯近自吕宋来,植最易生。叶可肥猪,根可酿酒。切为粒,蒸曝贮之,是曰薯粮。子瞻称海中人多寿百岁,繇不食五谷而食甘薯。番薯味尤甘,惜子瞻未之见也。芋则苏过尝以作玉糁羹云。”这里,“子瞻”是苏轼的字,就是说苏东坡没见过番薯,因此,他诗中所述“红薯”自然就不是番薯了。

不知从何时起,有些国人总有一种很奇怪的情结:看到外国的好“东西”,要么说我们“古已有之”,要么说外国人“抄我们的作业了”,更有甚者则全盘否定人家——譬如,有人说亚里士多德“根本不存在”!其实,人类创造的优秀成果全世界人民共享,不是很正常很应该的吗?为什么偏偏就要当闭目塞听、夜郎自大的“大番薯”呢?

——姚燕永@粤东野语