熟悉广东三大方言的人都知道,“掟煲”并非客家词语,而是广府话中富有代表性的特征词之一。之所以用它来当题目,是因为其词义与本文拟探讨的古代离婚话题高度吻合,而在客家话中却没有流行、覆盖那么广的同类专有名词,无奈而借用了。

“掟煲”的意思是“夫妻或情侣分手”。它非常生动形象:“掟”(deng3)指“扔、摔”,“煲”(bou1)即“锅、煮食器具”;夫妻或情侣共同生活,本是“同煲同捞”,现在把“煲”摔烂了,就没得“捞”了,所以,用于形容离婚或分手再恰当不过了。据了解,广府话中以“煲”比喻婚姻生活的词语还有:“箍煲”(修复关系)、“掟煲唔掟盖”(藕断丝连)等等。

客家话中其实也有用来表示离婚或分手的词语,只不过其使用范围小,几乎没什么影响。它就是“脱离”——光看其词义:离开、断绝,确实包含了离婚和分手之意,但是,太多人和物可以离开、断绝了,所以,它肯定不属于客家专有名词。

说“脱离”指离婚或分手并非空穴来风。前些日子,我阅读了一些研究唐宋历史、社会、人文、风俗等的书籍,发现唐宋特别是两宋时期女性婚姻问题很有意思,由此突发奇想:客家话中有没有用于表示离婚的专有名词呢?捧首思索半天,大脑一片空白;赶忙查阅手头《客家话通用词典》一类的工具书,但连翻了十几本也没发现有相关记录;上网搜索,同样一无所获。我不甘心,便通过微信等方式询问一些年纪稍大的客家老乡。这回终于有结果了:一位老友推荐我上大埔“百侯人文”网站上看看,果然在其中找到《【百侯俗语】客家话俗语摭拾(第一百四十三) 》一文,里头赫然记载着两个词及其解释:“倒顾嫲:女子离婚,倒回娘家住。”“脱离嫲:离婚女人。”无独有偶,一位揭西朋友也来电说,旧时揭西一些客家人也以“脱离”形容离婚、以“脱离嫲”指离婚妇女。这让我颇为兴奋,心想:粤东地方史志中应该有相同记录吧?然而,令人沮丧的是,认真查阅了《嘉应州志》《平远县志》等,却未见有“脱离”和“脱离嫲”(或“倒顾嫲”)的记述。因此,可以断定:“脱离说”只曾在客家个别地区出现并流行过。

那么,宋元之后即客家民系逐步形成以后,客家人是用什么词语表示离婚或分手的呢?我想起了唐宋时期流行的“和离”一词,决定从历代表示离婚或分手的词语出发,探究一下古人离婚问题,希望借以解开心中谜团。没想到的是,一番操作下来竟有意外收获——

电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》中淑兰与孙秀才和离的场景。

首先,我发现中国古代表示离婚的词语不少。最早的出现在春秋战国,如《诗经·王风》曰:“中谷有蓷(读tuī,益母草),暵(读hàn,干旱)其干矣,有女仳离,嘅其叹矣。”其描述的是因干旱饥荒导致夫妻分离及女人悲叹的凄凉场景;诗中的“仳离”是“别离”之意。有专家称,这是当时人对离婚的委婉说法。再如《左传·文公十二年》载:杞桓公“请绝叔姬”。其中之“绝”为绝婚,指杞桓公单方面终止婚姻关系。发展到西汉,礼仪学家戴德在编著《礼记》时提出“妇有七去”,即“不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。”此为史上著名的“七出”之条。到了唐宋,又出现“放妻”“和离”等说法,《旧唐书》《宋史》等正史及洪迈著《夷坚志》等野史笔记都有记录。

说到这里,有一个问题须厘清:中国古代夫妻离婚都是不平等的吗?从众多史论等著作看,持肯定意见者占大多数。其实,问题没那么简单。因为,历史文献显示,从上古到两宋,夫妻离婚有平等的也有不平等的——尽管不平等的居多。

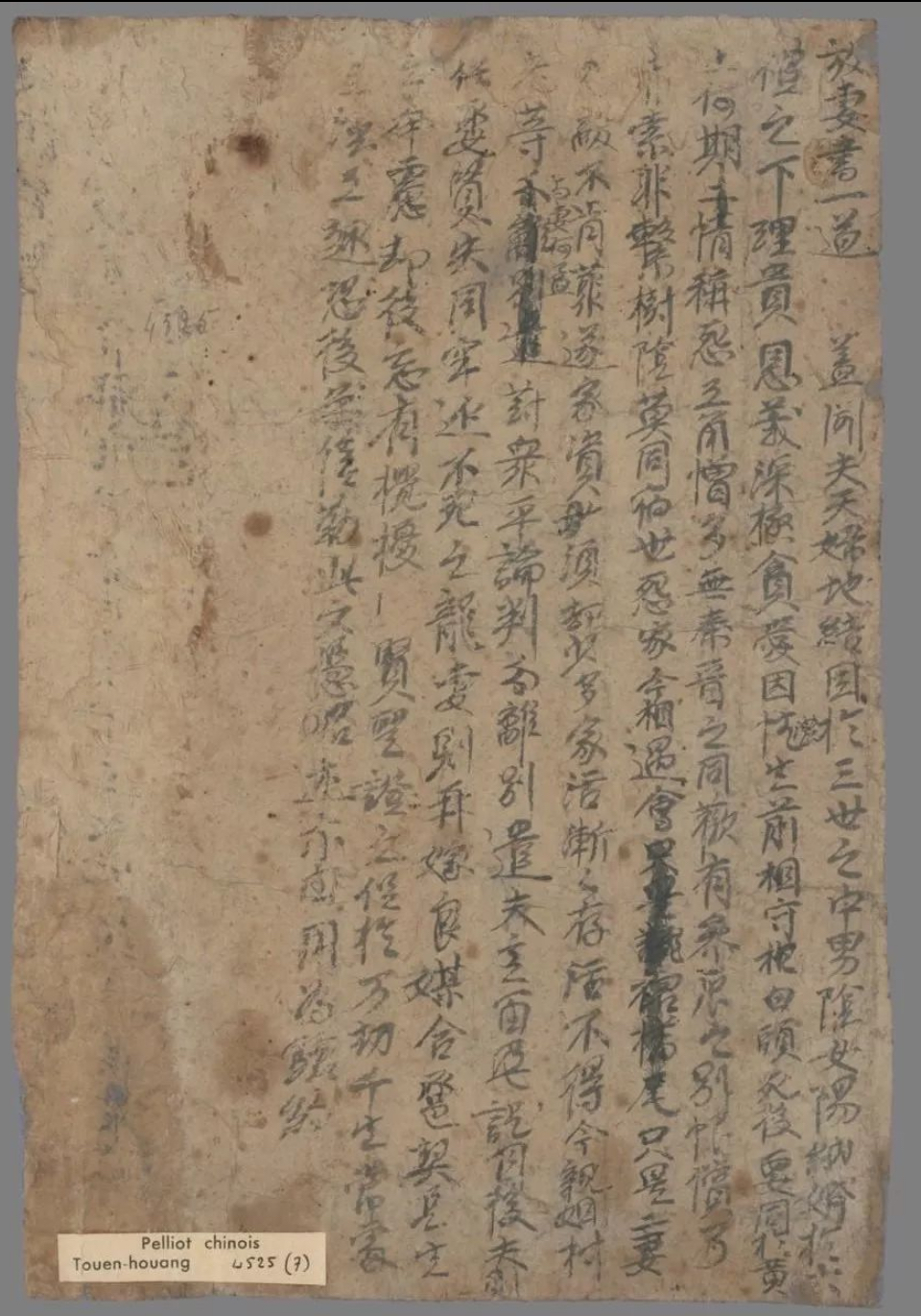

平等的是夫妻协议离婚或通过司法判定离婚,“和离”便是其中最主要方式。譬如,在敦煌发现的唐宋文书(约9-10世纪)中,有一批原始的“和离”文本。其中,有大家都较为熟悉的唐人《放妻书》之一:“既以二心不同,难归一意,快会及诸亲,各还本道。愿妻娘子相离之后,重梳婵鬓,美扫娥眉,巧逞窈窕之姿,选聘高官之主。解怨释结,更莫相憎。一别两宽,各生欢喜。”(英国藏敦煌文献S.0343号)显然,这是以丈夫口吻写的。还有以妻子口吻写的——它名为《宋初留盈放妻书》其实是《宋初阿孟放夫书》,因为文中出现了“对众平论,判分离别,遣夫主富盈”“自后夫则任娶”等表述。

英国藏敦煌出土的“放妻书”之一。

更值得肯定的是,唐宋时期还将夫妻可以平等离婚写进法律。譬如,《唐律》首次规定:“若夫妻不相安谐而和离者,不坐,仍还其嫁资。”就是说夫妻不和要离婚不用治罪,夫家须把女方嫁妆送还。《唐律》还规定,如果出现“义绝”情况——夫对妻族、妻对夫族犯有殴杀罪、奸非罪和谋杀罪,凡经官府判定事实确凿者,即强制离婚,不问本人意愿如何。这对男女双方都一样。宋朝继承唐代律法并有所发展,除明确“夫妻不相安谐而和离者,不坐”外,还允许如下几种情形妇女可以离婚再嫁:丈夫没有能力赡养妻子的,丈夫外出三年不归的,丈夫因罪移于别地管制的;此外,如果出现“义绝”情形也可按女方意见行事,即使“被夫同居亲属强奸,虽未成,而妻愿离者,听。”这就是说,法律把离婚请求权赋予女方,如果女方决定“拜拜”,官府必须准许。(见南宋幔亭曾孙编辑《名公书判清明集》)与此同时,宋朝律法对离婚妇女的财产权同样给予保障,如《宋刑统·户婚律》规定:“诸离婚者……妻家所得财,皆还女家。”如果夫家不还嫁妆等将被治罪:“妇人财产,并同夫为主,然随嫁奁田,乃是父母给与夫家田业,自有专条,违法拘没者科罪。”此外,从敦煌出土的“和离”文书看,有些离婚女还能得到“三年衣粮”。(英国藏敦煌文献P.3730)

当然,宋代法律没有唐代那么公平了。根据《宋刑统》记载,妻子为离婚告发丈夫的需承担刑责(“虽得实,徒两年”)。譬如,著名女词人李清照出于离婚目的举报二婚丈夫张汝舟贪腐,虽然成功了但需坐牢九日。若非她出身名门,有当朝权贵斡旋,恐怕吃牢饭的时间要长得多。另外,宋朝妇女的财产权也受限:她们一旦改嫁就会丧失对前夫财产的继承权,守寡者须以不改嫁为前提才能保留家庭财产。(见《名公书判清明集》)

不平等的离婚则是“出妻”(休妻)或“出夫”(休夫),即一方强行解除婚约。从几千年历史看,中国一直是男权社会,“出夫”者有(著名的如朱买臣被休),但绝大多数是“出妻”,而且,很多朝代都根据“七出”之条制定律法明确赋予男子休妻权利。

中国古代女性实际丧失平等离婚权利的时间为南宋后期。史书上明确记载的最后一例女性主动离婚案即为李清照诉张汝舟案(1132年)。此后,随着程朱理学全面推行,女性离婚被视为“失节”行为;特别是明清时期,尽管仍有允许离婚的法律条款,但由于统治者将“饿死事极小,失节事极大”理念推行到极致,于是,妇女主动提出离婚的案例在正史中消失了。同时,明清两朝还肆意剥夺妇女财产权,如明朝法律规定:“凡妇人夫亡无子……改嫁者,夫家财产及原有嫁妆并听前夫之家为主。”

其次,颇令人惊奇的是中国古代已有离婚一词。一直以来,我与不少人一样,总以为离婚一词是与新式婚姻一样来自西方的。谁知大错特错了!因为,查史书发现,它在《晋书·刑法志》中已出现:“毋丘俭之诛,其子甸妻荀氏应坐死,其族兄顗(或写作“恺”)与景帝姻,通表魏帝,以匄其命。诏听离婚。”此段话是说:三国时魏国大将毋丘俭因起兵反抗司马师被诛杀,按当时律法,其家族成员包括其子毋丘甸的妻子荀氏均须连坐处死。但因为荀氏的族兄荀顗与司马师有姻亲关系,于是向魏帝上表请求宽恕荀氏。最终,魏帝下诏准许荀氏与毋丘甸离婚,以免除连坐之罪。同时,《晋书·王献之传》还有一则记载,说王献之临终前曾对人忏悔道:自己这一生没啥做得不对的,“惟忆与郗家离婚。”他之所以这样讲,是因为早年他与表姐郗道茂青梅竹马,两人婚后感情甚笃;但晋皇室出于种种考虑,硬逼他与郗道茂离婚,然后娶新寡的简文帝之女新安公主司马道福为妻。这不仅导致郗道茂郁郁而终,而且,王献之和新安公主婚后的日子也不好过。《晋书》这两条记录,是目前已知最早使用离婚一词的历史文献。此后,直到清朝,各代律法中都有涉及离婚的条款或判例,只不过有的用“离婚”,有的则用“离”等。譬如,《名公书判清明集》就多次提及“离婚”,包括“夫离婚而妻不愿,听妻别嫁。”“妻犯奸,夫得诉离婚。”等等。明朝时,《大明律·户律·婚姻》中说:“若夫妻不相和谐而两愿离者,不坐……若犯义绝应离而不离者,亦坐。”清朝时,《大清律例·户律》规定:“妇人有犯奸、盗、不孝等情,夫得呈诉离婚。”可见,离婚一词是实实在在的“国产货”而非“舶来品”。

至此,我也终于明白了为什么客家大多数地方没有用于指代离婚的专有名词了:离婚就是离婚,自古以来一直都这么说的嘛!至于客家部分地区出现“脱离嫲”之类的说法,应为特例,不具普遍意义。同时,对于广府话为何会出现专指离婚或分手的“掟煲”一词,则需请研究广府话的专家来解答了。

最后,我想从唐宋人离婚话题出发,广而化之,说说对唐宋人特别是宋朝人生活的一些认识。现在,有一些研究者根据唐宋时期妇女有离婚自主权、家庭财产权,在宋朝还可以抛头露面做生意、从事厨师和相扑等等职业,有受教育的机会甚至曾被允许参加科举考试(注:史载共两人,一为年仅九岁的林幼玉,她于宋孝宗淳熙元年申请考试,并通过了中书省的考核,后被宋孝宗特封为“孺人”;另一为吴志端,她于宋宁宗嘉定五年参加科举考试,获得国子监挑试资格,可惜最后因众大臣反对而梦想破灭。)等等情况,认为唐宋妇女特别是宋代女性蛮幸福的,还有人甚至说“聊起最喜欢的朝代,‘宋代’是毫不犹豫、脱口而出的答案”。(参见刘曙刚著《活在大宋》、魏策著《道是风雅却寻常:宋人十二时辰》)这些“阳光”“正面”的说法不能说不对,因为,论者都是“有理有据”的。只不过,同样是对宋朝女性及其他百姓生存状况的描述却存在许多相反说法,譬如,有人认为“宋朝是妇女的处境明显地趋向变坏的时代”(参见伊沛霞著《内闱:宋代妇女的婚姻和生活》),还有人说:“两宋是一个繁华的时代,也是一个凋敝的时代。繁华是统治阶层的繁华,凋敝是被统治者的凋敝。”(谌旭彬著《大宋繁华:造极之世的表与里》)这些论述同样也是“有理有据”的。这就难免给人造成困惑:既然大家都“有理有据”,为何结论会南辕北辙?其中应该出现什么问题了吧?是的。我认为,问题出在研究者大多有预设立场,他们只在浩瀚的历史文献中抓取可以论证自己观点的论据,而不是先全面考察历史,从中得到“公允执中”的看法,再进行精当论述。就是说,他们采取的办法是“六经注我”而不是“我注六经”。这恰如盲人摸象,各自都抓到了部分真实,但相对于整体真实来说都是失之偏颇的!

打住!尼采说:“没有所谓的事实,只有解释。”这学术的“煲”再“掟”下去可就一切都稀碎了……

——姚燕永@粤东野语