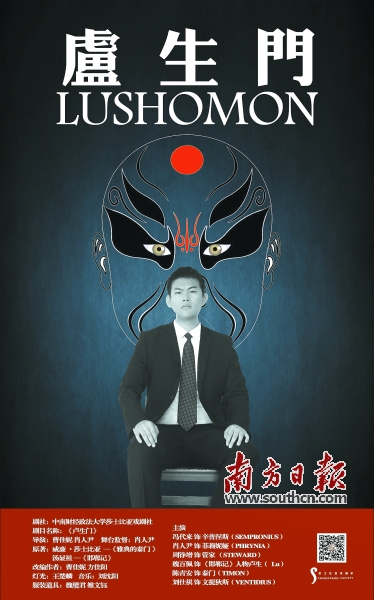

“大戏节”首次出现的英文戏剧作品《卢生门》改编自汤显祖与莎士比亚的经典剧目。

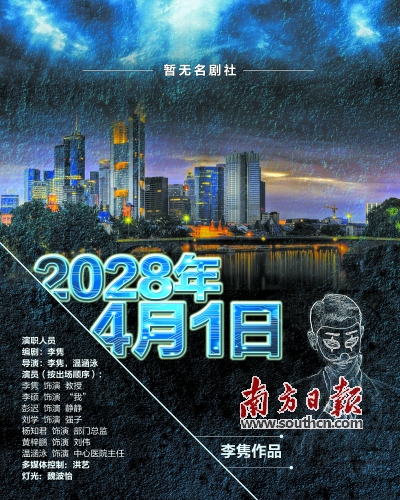

将演讲和戏剧结合的“演讲剧”《2028年4月1日》灵感源于科幻小说。

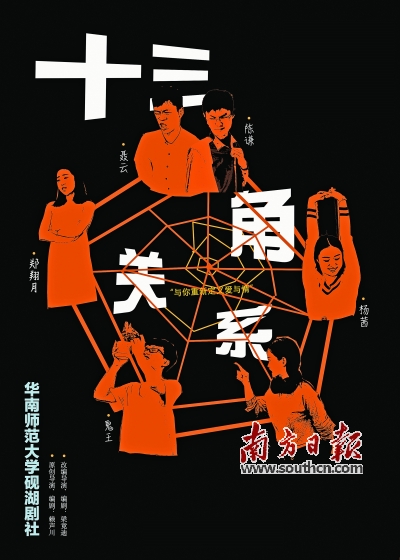

华南师范大学砚湖剧社的参赛作品《十三角关系》海报。

每年的“大戏节”都是广州乃至全国青年戏剧人才的展示舞台。图为“大戏节”决赛开幕式演出。

“大戏节”组委会向大众评审颁发聘书。

本期导读

由广州市文化广电新闻出版局、广州市文学艺术联合会主办,广州话剧艺术中心、广州市戏剧家协会承办的第十一届广州大学生戏剧节暨青年非职业戏剧节(以下简称“大戏节”)决赛于11月15日正式开锣。在一周时间内,广州观众可以集中地看到本地年轻戏剧创作者、各个大学戏剧社团以及广州及周边城市民间剧社最优秀的作品。

相较往年而言,除了作品质量有了整体上的提升外,今年的“大戏节”还出现了首部英文戏剧《卢生门》,作品改编自汤显祖与莎士比亚的经典剧目,勇气可嘉。原创比例也大幅度提升,入选决赛的18个剧本15个是原创,其中,将演讲和戏剧相结合的“演讲剧”《2028年4月1日》更是让人眼前一亮。除了7位专业评委外,今年的“大戏节”还首次向社会公开招募9名“大众评审”,打分比重占三成。这些举措让已经11岁的“大戏节”以焕然一新的面目出现在观众面前。

惊喜1 莎士比亚与汤显祖的奇妙“合体”

今年是汤显祖和莎士比亚两位戏剧大师逝世400周年,作为中外戏剧的代表人物,两位大师的作品今年在世界范围内掀起重排、重演的热潮,但将两者代表作结合起来给予个性化改编的作品却极为少见。

作为“大戏节”举办11年来出现的首部英文话剧,《卢生门》的出现无疑给本届“大戏节”负责人之一马迅之带来了相当大的惊喜。“这不单单是因为语言的关系,更大程度上是因为它融合了莎翁最后一部悲剧《雅典的泰门》和汤显祖‘临川四梦’之一《邯郸记》,大胆采取‘戏中戏’的构思方法,以《邯郸记》的主角卢生为线索贯穿始末,其胆量令人佩服。”马迅之说。

《卢生门》的演员和舞台成员都是中南财经政法大学莎剧社的大学生,金融、国际政治、会计等专业才是他们的“本行”,但这并不妨碍他们喜欢戏剧。剧社成立10年来,一直都有用英文演绎经典戏剧的传统,他们曾排演过《第十二夜》《麦克白》等多部莎剧经典。

采访《卢生门》的编剧、导演之一曹佳妮时,她和其他10位队友正在从武汉前往广州的火车上。虽然此前她们曾经去过北京、香港演出,但广州却是第一次来。“这一次,能不能拿到名次不是最重要的,重要的是我们希望这种中西融合的编剧、表演思路能得到认可。”曹佳妮说。

曹佳妮希望在西方的先锋戏剧和中国的传统文化之间找到一条“融合”的道路。虽然《卢生门》是她的编剧“处女作”,最初的构想来源于黑泽明的《罗生门》,但如何与中国当下社会现实产生联接才是她最为关注的问题。

“恰逢今年这样一个难得的戏剧年份,作为大学生,难道不应该有自己的思考吗?无论中西古今,关于人性与金钱的探讨从未停止,我希望通过一种融合,来探讨人性中的共性。”而当曹佳妮写剧本时,突然萌生了将莎剧和汤显祖作品“嫁接”起来的念头,她按捺不住心中的激动和兴奋,失眠了一整晚。

表面上看,《卢生门》走的是先锋戏剧路线,场景十分简洁,只有四把椅子。巧妙之处在于,他们通过主人公“入梦”前和“入梦”后椅子位置摆放不同来展现不同的寓意。而且剧中的“泰门”是一个性格比较复杂的人物,前半部分他乐善好施、珍重友情、有点理想主义,到了后半部分却因为不再相信人性和良知,变成一个被仇恨蒙蔽了双眼的人,这对非专业演员的表演提出了很高的要求。其扮演者陈青安所拥有的表演张力和爆发力也是曹佳妮最欣赏的地方。

《卢生门》中的戏曲传统元素非常丰富,而全剧又是用英文演出,两者如何结合是一个难点。为此,曹佳妮在创作过程中,把汤显祖笔下的卢生变成了一个中西合璧的角色。“他模糊了这部剧的时间和空间,但我希望通过我们的演绎,让每个观众审视内心之时,都会产生浅吟低唱的回响,也让大家看到莎剧之所以在中国常演不衰,是因为这些超越时空的杰作与我们今天的生活如此接近。”

心声2 戏剧“青木”盼生根开花

李隽已经是第4年参加“大戏节”,从大学生单元到非职业青年戏剧单元,他和刘学创建的“暂无名剧社”每年参演的作品风格类型都不一样。2012年他们曾排演过一部历史相声剧《张说传》,以“说书”和“戏中戏”的方式呈现,两名演员,一桌三椅,综合了话剧、相声和演讲等多种语言艺术表现形式。今年他又将演讲和戏剧结合,独创了一部“演讲剧”《2028年4月1日》。

李隽和刘学毕业于华南理工大学,还在读书时就是剧社里的“骨灰级”爱好者,即便已经毕业多年,剧社成员也从未放弃对话剧的热爱与追求。“其实,我们每次都希望通过排练剧目把大家重新聚在一起,因为平时大家都太忙了,排戏成了我们定期聚会的主题,这样的相聚更加有趣。”

与李隽他们不同的是,今年已经大四的武佩璇面临着就业的压力,这次是她第一次参加“大戏节”。她所在的剧社名为“青木”,意为新生与沉积。“排一部戏是一件很磨人的事,光凭稚嫩的热情不足以支撑我们在这条路上走得更远。我们要做的是到戏剧最深处去生根,但别急着开花。‘青木’是年轻的,也是坚韧的,我们想要成为的是一棵长青的树,而非只开一季的花。”武佩璇说。

武佩璇带来的是一部有关“梦境规划局”的戏剧《如果·梦》。这是她的“处女作”,灵感纯粹来自于她自己的生活。“某一晚我梦到了外公,外公去世很久了,我极少梦见过他,那一晚的梦第二天还让我恍惚,因为太真实了,当时我就想根据梦这个元素来写个故事。”

在整部剧中,她下笔最用力的就是关于“守门人”这个角色。在她看来,“守门人”带有类似“智者”的引导身份,同时他也有自己的困惑,而另一个角色“高原”则影射了部分当代年轻人的“逃避”心态——“努力不一定成功,但不努力很轻松”。每个角色在“梦境规划局”里都有各自的煎熬、牺牲、执念与不屑。

在大学学习编导专业的武佩璇之前曾在电视台、电台实习过,虽然很想从事戏剧这一行,但临近毕业的她对现实压力深有感触。“不知道这个梦想能坚持多久,但是总不能在最年轻的时候就放弃吧。”她表示,“我想趁着毕业前,更纯粹地完成排戏这个心愿。”

由于是第一次担任导演,演员中也有两位是第一次演戏,有时候会让武佩璇在排练过程中觉得很无力:“明明感觉到哪里不对劲,哪里不够好,演员的状态不合适,但就是说不出来,这是经验问题。”初选时,“大戏节”评委在点评中对她既有鼓励也提出了中肯的意见,这让她看到了更为广阔的戏剧天地。她感叹说:“原来在广州,还有这么多优秀的同好,可以和他们在决赛中竞争,我们都很兴奋,很期待。”

创新3 “剧评人”制度尝试打通成长通道

去年“大戏节”,为了让各个剧社与观众之间拥有一个不一样的交流平台,同时为了更好地倾听不同的声音,组委会首次尝试引入了“剧评人”这一特殊的制度。

在求同存异的方针下,今年组委会更进了一步,在7位专业评审之外,又邀请了9位普通戏剧爱好者组成“大众点评团”,他们的打分占到最终比分的30%。

陈诗雨便是其中的一位,她刚刚从华工毕业,以往在学校曾导演过原创剧目,上个月才从第四届乌镇戏剧节担任志愿者归来。在她看来,去乌镇除了感受当地的戏剧氛围和山水景观外,让她印象最深的莫过于当地青年戏剧人的活跃度了。她清楚地记得,“青年竞演单元”20场比赛的网上预约票共3700张,几分钟就被抢光,受欢迎的程度令人惊叹。

在这一届大戏节“青年非职业单元”的参赛名单中,她还看到了武汉“江湖戏班”戏剧工作室的作品。而这个“江湖戏班”,上个月她才在乌镇见过。当时,在乌镇灵水居大门前的小广场上,他们演了一出剧目叫《归宗》,充满张力和活力的表演吸引了众多路人驻足观看。其实,那一天从上午11时半到17时,“江湖戏班”已经连续演出了14次。作为一个民间戏剧组织,成员并不固定,都是利用业余时间组成剧团奔赴各地表演、参赛。“如果不是发自肺腑地热爱戏剧,一般人根本不可能如此痴迷。”

据陈诗雨介绍,4年里,乌镇戏剧界的“青年竞演单元”就像一个优秀的“戏剧学校”,不少青年戏剧人通过这个平台崭露头角,并打开了上升通道,例如去年的参赛选手吴彼、李博在今年晋升为评委。

事实上,打造青年戏剧人的展演平台对于任何一个戏剧节而言,都已经变得越来越重要,广州“大戏节”也不例外。

袁陆仪就是通过“大戏节”中的“非职业”单元逐渐成长起来的年轻戏剧人。上一届戏剧节,华南师范大学朝露剧社的《我没有时间》,就是以法国天才数学家埃瓦里斯特·伽罗瓦为原型,集中讲述了他人生饱经挫折的几个片段。当时,就读经济系的袁陆仪就凭借这个原创剧本获得了当年的“优秀非职业戏剧人”。今年,她成了“大众评审团”的一员,从导戏到评戏,又往前迈进了一步。

除了陈诗雨、袁陆仪,其他几位“大众评委”基本都是在校大学生或戏剧“发烧友”,他们年轻而富有激情,观点犀利,用主办方的话说“敢写、敢说、敢吐槽”,各个剧组也期望能与他们发生积极的碰撞。

与此类似的是,今年年初广州文学艺术创作研究院成立了“广州青年剧评团”——吸纳非专业、有潜力的戏剧爱好者来看剧、写剧评,培养他们成长。大众评审之一谢泽鑫就是“广州青年剧评团”的成员之一,两个平台之间的打通将为本届“大戏节”带来怎样的活力火花?值得期待。

记者手记

“大众评审团”谁说只有综艺才能有?

作为跑演出线的记者,平日里也没有少看戏,但是想到在一周内能集中看到18个最为“原始状态”的戏剧作品,还是非常期待的。按照往届经验,通过这些富有想象力和创造力的作品,通常都可以认识到一些新鲜、有趣、充满朝气的年轻面孔。

今年组委会共收到来自全国各地的44个报名剧目,从初选、初赛到决赛剩下18个,其中15个是原创。可以说,想要了解当下的年轻戏剧人究竟在想什么,看这18部戏就能管中窥豹。比如,这里面有深入探索爱情、婚姻多种可能性的《十三角关系》;有根据一位毕业于广州黄埔军校的爱国军官真实经历改编的《太阳的后裔》;也有讲述一名高三学生家庭关系的《三月大小调》。此外,还有探讨克隆技术的《永生》,探讨梦境和人生的《如果·梦》等等,题材广泛,内容超乎想象。

在进入决赛环节的大学生戏剧团队当中,有不少都是往届的“常客”,特别是来自广州本土高校的参赛队伍一直保持着很高的活跃度,显示出了较强的实力和戏剧传承。相较之下,广州青年非职业剧团则较为薄弱,戏剧人才的培养仍有不少难关要过。

过去,按照“大戏节”的定位和传统,对于参赛作品的评价标准是“文本”重于“表演”。换句话说,对于参赛团队而言,“创意”是最大的优势所在。就拿这次带来全新概念“演讲剧”的李隽来说,他已经毕业多年、结婚生子,目前是一家IT公司的管理人员,每年还会拉上一帮爱戏剧的朋友一起拍戏,而且每年的作品都有不同的创意,非常难得。据他介绍,“演讲剧”《2028年4月1日》的灵感来自于科幻小说,在戏剧里面出现了很多数学公式,使得一些观众接受起来有些困难。“很多人反映看到了一半就蒙圈(迷茫)了!”他笑着说,看这部剧能很轻易地分辨出观众里面哪些是“学霸”,哪些是“学渣”。

按照李隽的说法,他排戏是出于一种“纯粹的个人喜好”,“因为在日常的工作当中,很难跟大家去探讨人性,去分享一些相对比较深刻的感受。”所以每年他都会通过参赛去作出新的探索,即便期间会出现缺乏资金、人员流动、表演不专业等问题,也坚持至今。

锐意求新是值得鼓励的,但戏剧创作和表演包含那么多的环节,用“创意优先”这个标准来评判是否合理呢?这还需要打个问号。

从这个角度来看,今年新增设的“大众评审团”就是一个很好的方向。创作与评论“两条腿”走路,相互促进,这是文艺创作领域的一条通行经验。值得一提的是,今年的“大众评审团”里还有一些是以往“大戏节”的获奖者或参与者,作为“过来人”,他们对青年戏剧人在想些什么、真正需要什么可能更加明白。由于每位大众评审人生经历、专业领域不同,评价的角度自然也会有差异,多元化的审视目光相信也会为未来原创剧目的编排、年轻戏剧人才的培养带来不一样的启示。