一直以来,故事都是人类文化的基本元素和重要标识。好的纪录片就是一个好故事,而什么样的故事最能代表中国?找到并记录下这样的故事,是无数中国纪录片人探索与努力的方向。如何突出中国特色讲好中国故事?以纪录片为媒,向传统文化溯源,成为一条可以收获惊喜的发展路径。越来越多的人正走在回家的路上,走到了中国非物质文化遗产的海洋里探宝寻踪。

日前,正值第20届中国(广州)国际纪录片节举办之际,非遗也在其中亮相,成为一大热点。记者从中国(广州)国际纪录片节组委会获悉,评审团从全球156个国家和地区的7280部作品中甄选出了5部兼具文化价值与审美意趣的非遗影像精品,其中不乏中国首映、世界首映的佳作,通过纪实影像这一媒介,为中国非遗插上腾飞的翅膀。

秀丽清癯的女书、优雅动听的粤剧、包罗万象的苗族古歌……这些非物质文化遗产经过纪实影像的创新表达,重归大众视野,赢得了大众尤其是年轻人的关注,也为自身的传承与发展赢来了新机遇与新可能。而中国(广州)国际纪录片节的存在,也为世界各地的人们了解中国非遗打开了一扇窗户。

以纪实影像为载体,向世界展示中国非遗时代新篇章

“有别于纯粹讲述传统工艺流程的科教类纪录片,非遗纪录片之所以受欢迎,在于它掌握了纪实影像的生命力,懂得以故事化的叙事策略,讲述匠人匠心的故事,其实也是记录非凡技艺背后的生命律动和精神密码。”华南农业大学珠江学院粤港澳大湾区非遗影像传播研究中心学术总监、四川师范大学影视与传媒学院教授、博士生导师刘广宇这样评价非遗影像化的重要性。

多彩非遗薪火相传,是中华文明多元一体、绵延传承的生动见证。本届中国(广州)国际纪录片节金红棉评选复评入围所甄选的5部非遗影像佳作以纪实影像为载体,向世界展示中国非遗的精彩故事,也生动展现了中华民族的精神气质和生活愿景。

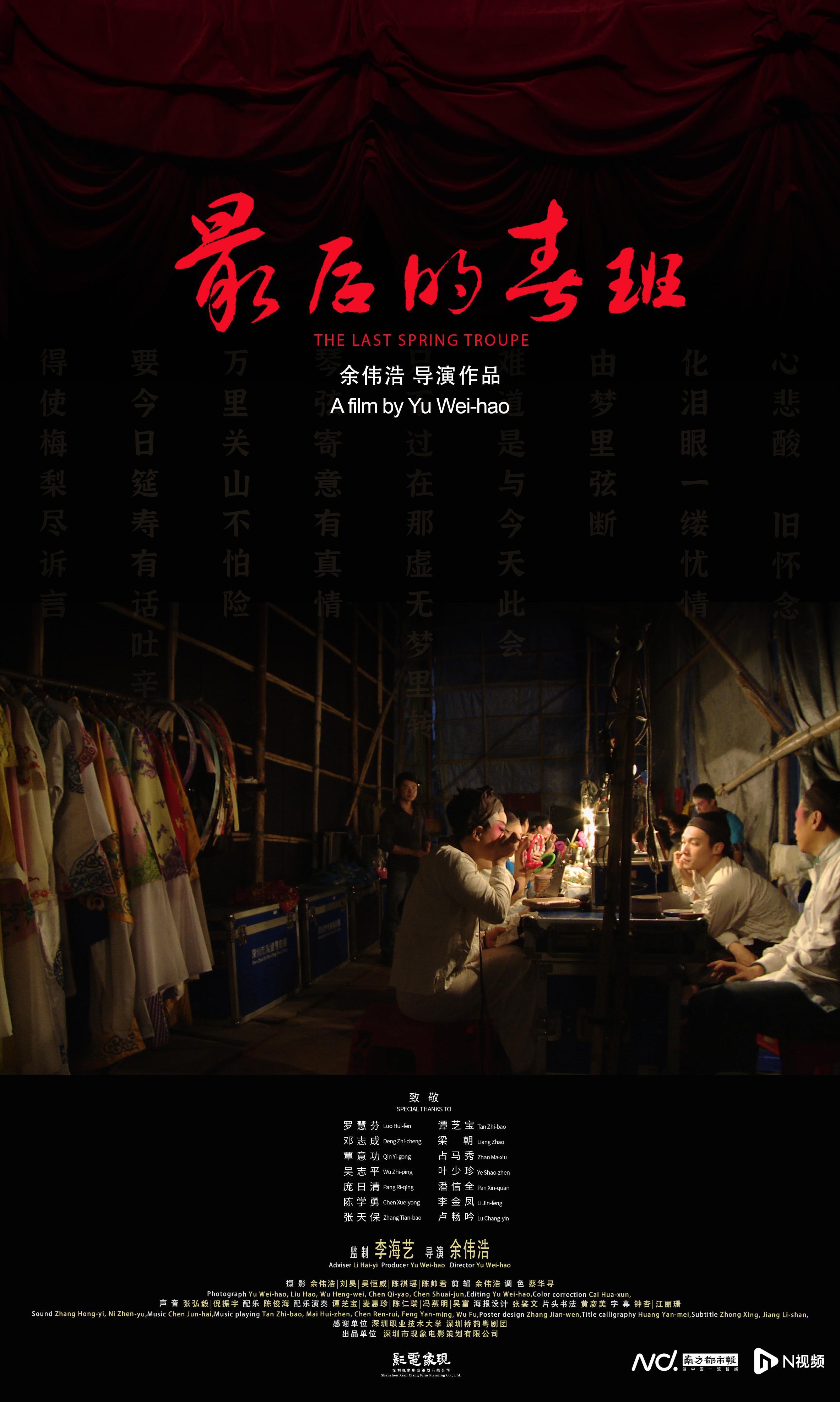

《密语者》与《最后的春班》这两部中国首映的纪实影像,分别将用于女性私语的女书与传统粤剧作为非遗元素、情感载体,将非遗传承与守护的故事嵌入人物个体命运、时代命运之中。女性的相互扶持与对男性霸权的反抗精神通过“女书”这一情感密语娓娓道来,非遗粤剧的传承与保护在时代变革中几经沉浮······最撼动人心的是,影片默默流淌的温情润物细无声地浸入观众心中,如春潮一般,柔软而有力。

《最后的春班》

《最后的古歌》以苗族古歌为影像载体,展开非遗故事新篇。作为本届中国(广州)国际纪录片节首次推出的世界首映新片,影片展示了中国非遗古歌在人的一生生命终结时刻所蕴藏的治愈人心的力量,粗粝旷达而情真意切。而纪录者以其扎实的田野调查经验与强烈的人文关怀,为本片提供了独特的观赏视角,为非遗故事的讲述提供崭新篇章。

《最后的古歌》

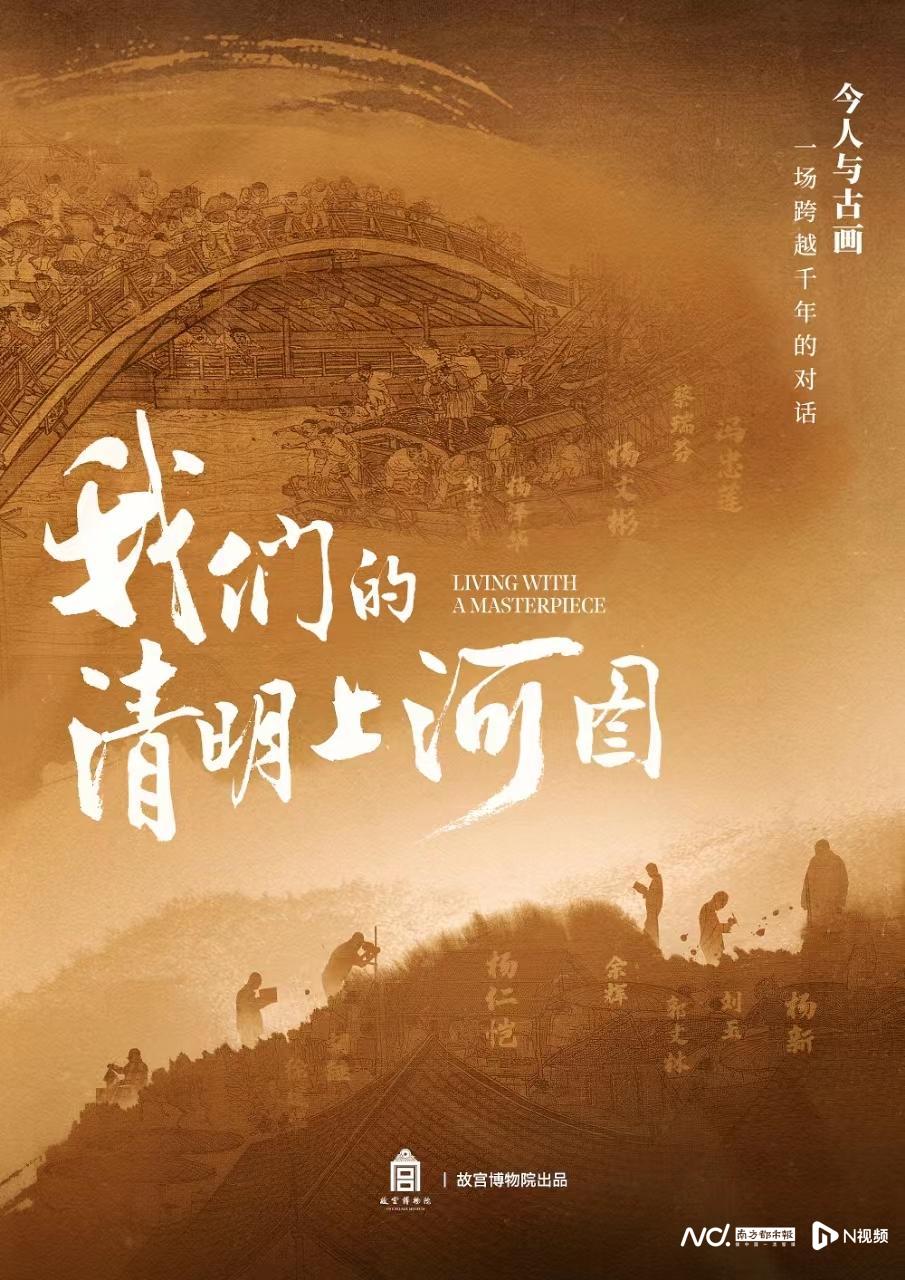

系列纪录片《我们的清明上河图》《最后的手艺4》将中华瑰宝的典守、播扬、即将消失殆尽的手艺拯救在纪实影像中淋漓展现,传统与现代、理想与现实、传承与放弃、命运与抗争、时光与悲剧的矛盾命题待影片一一揭开,待你我一一解读。前者以耳熟能详的北宋张择端名画《清明上河图》为影像主线,以一代代故宫人的视角讲述守护人与名画之间的动人故事,围绕《清明上河图》这一主线多角度揭开非遗故事精彩篇章;后者则延续《寻找手艺》影像系列的“行走式”风格,褪去华丽的画面、绝妙的悬念,以及主流的“专业”架势,选取布袋戏、皮影等12项非遗手艺为影像载体,以漫游式的风格安安稳稳讲述属于中国非遗自己的、温暖的故事。

《我们的清明上河图》

去年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,提出加大非遗传播普及力度,支持加强相关题材纪录片创作。这也促使中国纪录片人作出新思考:如何将非遗与纪录片这一文化载体更好地融合,以助力于非遗保护、传承和推广?

中国(广州)国际纪录片节组委会常务办公室副秘书长张鹂告诉记者,影像拥有丰富的声画信息,以其作为载体的非遗,故事虽然未必如动作大片那样跌宕起伏,但是其中蕴含的传承、守望等情感,就像一阵幽香,慢慢沁入观众的心脾,让人久不能忘怀。

文博单位加入纪实影像“联盟”

守护中华非遗的人文根脉

近年来,文物数字化新技术、新方法、新业态不断涌现,文博单位着力打造非遗保护与发展的全媒体传播矩阵,影视是其中不可或缺的一环。文博单位顺时应势加入纪实影像“联盟”,守护中华非遗人文根脉,在革故鼎新、守正创新中积极推进文物信息资源开放共享,满足人民群众日益增长的文化需求。

在本次纪录片节推出的“非遗”片单中,记者发现,多部纪实佳作的制作单位已从中央人民广播电视台等为首的电视台、影视制作公司、影视文化工作室,转向官方文博单位。

文博单位正以独立制作、联合制作的方式推动非遗故事精彩演绎,向世界展现中国非遗,讲好中国的非遗故事。比如,《我们的清明上河图》系列纪录片继故宫博物院独立制作《八大作:官式古建筑营造技艺》系列微视频后被重磅推出,故宫博物院作为独立制作单位,以其在地的第一人称视角,更能情真意切地感受和生动的讲述故宫工作者与《清明上河图》之间最真实的情感与最动人的故事,同时为创作者提供浩瀚的在地资源,在守护中华非遗人文根脉的同时,为影片制作提供了新的创作范式。

无独有偶,备受瞩目的《我们的古歌》创作单位是文博单位贵州省非物质文化遗产保护中心,官方文博单位的介入与加盟,为创作者提供丰富浩瀚、开放共享的非遗信息资源,不仅扩大了非遗的知名度与影响力,也为非遗影视质量的提高提供了支持,创作者在文博单位的加持下,凭借其15余年的田野调查经验与扎实纪录片创作经历,在个体的他者视角与采访对象的自我视角中成就纪录影像的真实属性,创作出群众喜闻乐见的非遗故事,更好地守护中华非遗人文根脉。

非遗不是花瓶,活力才是文化。中国(广州)国际纪录片节金红棉推优项目复评入围的5部兼具文化价值与审美意趣的非遗影像佳作,以纪实影像为载体、官方文博单位的强势“加盟”,多角度展现非遗时代新篇,守牢中华文化根脉,以纪录影像的真实力量直击人心。

采写:南都记者 吴凤思 实习生 陈芍帆