我叫“带好”,是一名“红头巾”。这不仅是一个角色的名字,于我而言,更似一场跨越时空的“认领”。因为在我的家族记忆里,曾飘动着那一抹醒目的“红色”——我的太祖母,就是“红头巾”中的一员。

寻根:从家族记忆到舞台重逢

太祖母的故事,源于我奶奶儿时的记忆。在她四岁那年,广州起义失败,一群持枪的人来到家中找到一块红巾,并强行带走了她的父亲。同一年,她的母亲将她托付给一户好心人家,便登上了前往南洋的船——听说,是去做了“红头巾”。自此之后,关于太祖母的一切,便在岁月中渐渐模糊了。

或许是源于内心的本能与情感的召唤,很久以前我便有一个心愿:希望能将奶奶关于太祖母的那些零散记忆串联起来,在老一辈对“红头巾”的讲述中寻找她的足迹,在历史资料的群体形象里辨认她的轮廓……也正是在这个过程中,我逐渐意识到,“红头巾”这个特殊女性群体的故事,本身就值得被看见。我更希望能有机会把她们的故事搬上粤剧舞台,讲给更多人听。

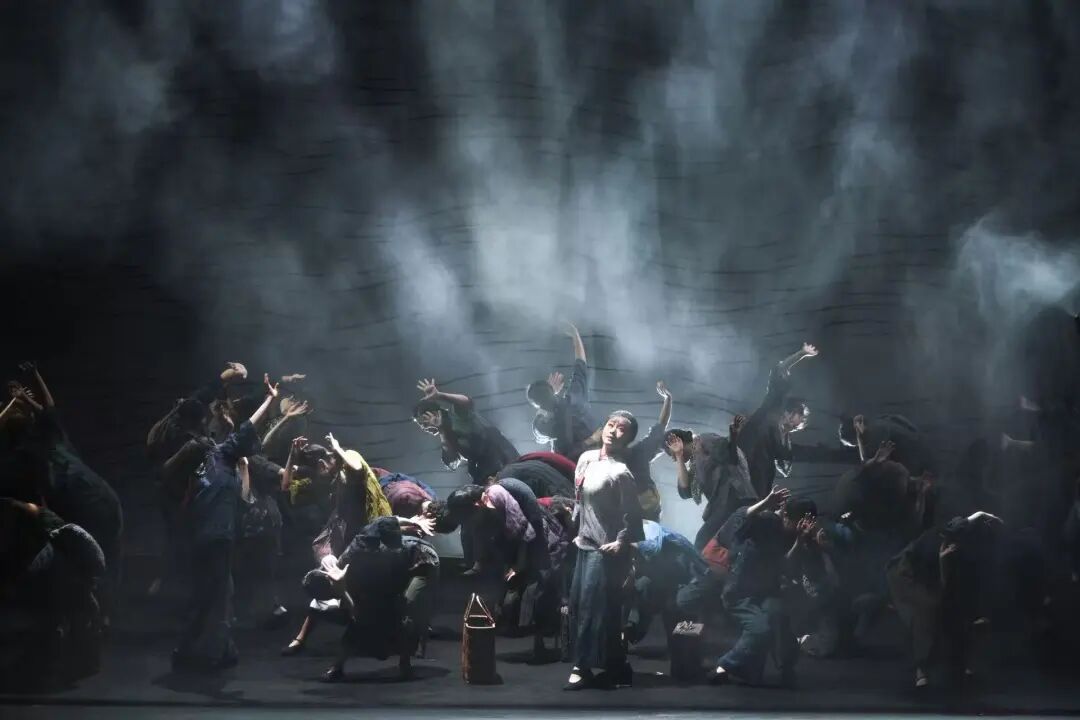

粤剧《红头巾》剧照

2018年,受三水区政府的邀请,我们组成了《红头巾》的主创团队,一同来到我的家乡佛山三水——“红头巾”的发源地采风。我们循着当年她们出发的地方,回到那座承载着乡愁与祈愿的胥江祖庙,站在那郁郁葱葱、繁花盛开的三江汇流岸边……夜晚的三水,皎洁的月光洒在斑驳的石阶与静默的大旗头上,仿佛仍能照见百年前那群整装待发的“三水女儿”的身影。

在这片土地上,我们逐渐揭开了上世纪三四十年代那段尘封的历史:这是一群因天灾人祸被迫南渡谋生的女性。她们头戴红巾,在建筑工地上肩挑背扛,为新加坡早期的城市建设做出了不可磨灭的贡献;她们用自己的坚韧与汗水,撑起了远在故里的一家希望。她们是历史的亲历者,也是家族的守护者——而我们,正努力将她们曾经鲜活的足迹,一点点还原于舞台之上。

当那些被岁月掩埋的故事被一页页拼起,当真实记载的“红头巾”姓名在剧本中次第亮起——“叶惠红”“麦阿月”“刘阿丽”“陈群”“黄苏妹”……直到“卢带好”三个字跃入眼帘,我知道,我与“带好”、与“红头巾”的缘分,真正开始了。

我的奶奶姓卢,或许太祖母并不姓卢,但我想,她一定知道——我正在寻找的,不只是一个名字,而是她那一代漂洋过海的姐妹,是千千万万个被红头巾裹住的命运。

共生:在角色演绎中唤醒血脉

剧中的“带好”,这个生来未被命运厚待的三水小姑娘,却被赋予了一个饱含期盼的名字。收养她的阿妈,用粗糙而温暖的双手将她抚养长大;青梅竹马的阿哥,以宽厚的肩膀为她遮风挡雨。于是,她长成了“三水女儿”应有的模样——善良、内敛、正直,骨子里却倔强、坚韧、勇敢。

饰演带好,对我而言并非在创造一个虚构的生命,而是在唤醒一种根植于血脉的熟悉感。她身上那种于平凡中淬炼出的坚韧、从尘土里重新开花的生命力,恰恰与现代女性独立、顽强的精神内核遥相呼应。

这种共鸣,让我更加清晰:“苦难”从来不是我们想要刻画的标签。我们更想呈现的,是她们在苦难深处迸发的人性光辉——那是在暗夜中依然不灭的温暖,是在负重前行中依然挺直的脊梁,是剧中的带好、惠姐、月姐、阿丽……这些性格迥异的姐妹之间,无需言说的默契与扶持。在异国艰难求存的日子里,她们一同在风吹日晒的工地上辛勤劳作、在姐妹受委屈时彼此安慰照顾、在出粮的日子里分享喜悦……她们会争吵、会大笑、会流泪,却始终相互扶持,并结为异姓姐妹,成为了异国他乡相依为命的亲人。

粤剧《红头巾》剧照

剧中有三次“点名”的情节设计,直击我的内心:第一次,是惠姐领着初来乍到的带好和姐妹们上工;第二次,是带好接过惠姐的嘱托成为新的领队;第三次,已是数十年后,白发苍苍的带好独自坐在家乡的榕树下,轻唤着那些再也无法回应的姐妹们。

每次演到这一段,我的声音总是不自觉地哽咽;每念出一个名字,我的泪水几乎夺眶而出。视线模糊了,我却将那些名字背后一张张鲜活的脸、一个个被扁担压垮的身影看得更加清晰。每一声呼唤,都是在浩瀚的夜空中点亮一颗不灭的星辰;每一颗星辰,都映照着一张鲜活的脸庞、一个曾经真实存在过的生命。

在戏与现实的交错间,我似乎依稀看见了年轻时的太祖母。奶奶说,自从她四岁那年母亲踏上南洋的船,就再也没有见过母亲,听说她不间断地往家里寄过钱。直到日本轰炸新加坡之后,音信就彻底断了。她的模样在岁月里渐渐模糊,连名字也消散在时间的河流里……

当我在台上一次次念出那些名字时,我总觉得,太祖母就在她们中间。她们书写的故事,关于亲情、关于坚韧、关于友爱、关于奋斗与尊严,历久弥新。

赋新:历史在当代舞台复苏

如何让这段尘封的历史、这群女性的故事,在当代粤剧舞台上“活”起来,是主创团队从创作伊始就面临的挑战。我们不希望它只是一曲“挽歌”或一座冰冷的纪念碑,它必须是流动的、可感的、有体温的。

于是,便有了现在大家看到的粤剧《红头巾》。它是以张曼君导演为创作核心、莫非为编剧、季乔老师为舞美设计,还有徐志远老师、邢辛老师等组成的一支优秀创作团队,共同构建出的一幅隽永深邃的舞台画卷,将这群平凡女性的个体与群像之美、人格的承担与高尚之美,展现得淋漓尽致。

粤剧《红头巾》海报

整个舞台设计极具想象空间,是一个打破又融合的立体世界——变幻的水线,是远渡重洋的波涛,也是思乡的泪水与汗水;压抑的船底舱,是她们颠沛流离的起点,也隐喻着生活的重负;而那逐渐升起的新加坡城市天际线,则是她们用青春与血汗一砖一瓦参与建设的见证。还有那一抹清冷的蓝色月光,静静洒在舞台上,注视着“红头巾”们在无数个夜晚把对亲人的思念默默咽下,又转化为第二天继续奋斗的勇气。这月光,照过新加坡的海面,也照过三水三江汇流的故乡水。

海那边,一线相连;海这边,风雨同行。通过这个现代化的舞台,我们仿佛与历史中的她们达成了一种默契,隔着一层薄薄的时间帷幕,共同演绎这段生命传奇——在船底舱的狭小空间里,戏曲身段与现代舞的肢体语言相融,放大了这群女劳工内心的挣扎与渴望;在招工场上,现代音乐的律动为情节注入当下的呼吸;在月下劳作、集体生活的场景中,灵动的曲调与女性的身体线条勾勒出奋斗的美好图景;醒狮的雄健与卖报童的活力,成为民族气节与新希望的象征……

这些大胆的艺术碰撞,让戏曲舞台更具现代语汇的生命力,也让今天的观众能毫无隔阂地走近“红头巾”,与那个时代的故事产生心灵共振。

粤剧的唱腔与音乐,更赋予这个故事灵魂的深度与历史的重量。当锣鼓点响起,当传统曲牌婉转唱出,那些尘封的面容瞬间变得明媚可感。粤韵是奔涌不息的河流,“红头巾”的故事是河床中未经打磨的原石,二者交融,产生了动人的反应。

传递:从故乡到世界的回响

何其有幸,粤剧《红头巾》自上演以来持续受到关注,让更多观众有机会了解这段历史,看到这些女性不被遗忘的故事,感受“红头巾”精神的传递。

她们“集体选择”的背后,是岭南女性特有的务实精神与家族责任感,是在绝境中主动开拓的生存智慧。这种先锋意识,即便在今天,依然具有深刻的现实意义。

今年正值新加坡建国60周年,又是中新两国建交35周年。我们受新加坡国庆戏曲演出组委会邀请,再次带着粤剧《红头巾》踏上这片土地。这一抹红,因此被赋予了更深远的意义——它不再只属于三水,更成为连接中新两国人民情感与记忆的桥梁,是友谊的象征,也是一种具有国际视野的精神代表:关于劳动尊严、社群互助、在逆境中开创未来。

2025年9月《红头巾》赴新加坡演出

2025年9月《红头巾》在新加坡演出后曾小敏(左一)与嘉宾交流

站在异国的舞台上,我的心情格外激动。谢幕时,掌声如潮,许多观众眼含热泪,在故事中寻找着自己祖辈的身影。那一刻,我看到的不仅是共鸣的波澜,更是精神认同的光芒。

如今在新加坡的街头巷尾,仍矗立着“红头巾”的雕像,博物馆与小学课本中也记载着她们的故事。她们与这座城市的建设紧密相连,是其发展历程的见证者与贡献者。

我想,如果我的太祖母,以及那些真实存在过的“红头巾”姐妹,能看到自己的故事以这样的方式回归,并成为连接两国情谊的纽带,定会感到欣慰。

尾声

创排至今,八年已过。

八年来,我们与剧中人物一同成长,反复打磨每一个细节。她们不再是剧本上扁平的文字,而是拥有独立生命的老友。她们的故事,因我们的讲述而更加动人;我们的内心,因她们的精神照耀而更加充盈。她们是个体命运的鲜活写照,更是集体精神的巍峨丰碑。她们既活在舞台的聚光灯下,也活在我对太祖母的追忆中。

粤剧《红头巾》剧照

身为“带好”,我不仅是这个故事的讲述者,更是这群姐妹命运的见证人与情感纽带——通过她的眼睛,观众得以走进“红头巾”的内心世界;通过她的成长,我们看见了一个普通女性如何在时代洪流中,绽放非凡的力量。她让我得以站在既亲近又抽离的视角,将个人记忆升华为集体史诗,让每一个被时代尘封的名字重新焕发光彩。幕起幕落间,流淌的不只是故事,更是一种生生不息的力量——她告诉我们:最平凡的双手,能创造最不凡的史诗;最朴素的善良,能照亮最漫长的黑夜。

这抹红,是火种,是星河,是永不褪色的精神图腾。

而我们每一个被这光芒照亮的人,都将是这个传奇的续写者。

薪火相传,星河长明。

我是“带好”,愿把“红头巾”的故事,讲给更多人听。

来源:中国艺术报