10月24-25日,当代舞《禾戏剧·大师之夜》将在广州大剧院上演,广州是首轮巡演华南区唯一一站。

本次演出由中国当代舞台艺术先锋禾戏剧出品制作,集结三部国际当代舞巅峰之作:尤安尼·布尔热瓦与玛丽·布尔热瓦的《梦不见了,但我记得》、亚历山大·埃克曼的《仙人掌》、欧汉·纳哈林的《-16》,由李倩、于建伟、张娅姝、李宇、黎星、胡婕、张引、罗昱文、王琦之、张振国、国桓硕、李政、马弛、王盛熙、黄慧慧15位中国杰出独立舞者发起,24位舞者实力演绎,共同开启中国当代舞崭新的世界篇章。

在23日举行的演员分享会上,舞者黎星表示,此次与多位国际舞蹈编导合作,这是他们第一次将自己的作品给到中国的青年舞者完成,“在我们开始合作之前,他们还是持有怀疑的态度,当我们在国家大剧院首演后,这几位国际编导都不约而同找来表示愿意与我们继续合作新的内容。这件事就是最好的证明,我们如何让中国的舞者、中国的文化走出去,与世界交流,我们在走第一步,也迈出了坚定的一步。”

时代的对话

一次跨越三十年的艺术巡礼

《禾戏剧·大师之夜》制作团队以时间为标尺,精心甄选三部横跨近三十年光阴的国际作品,它们如同时代精神的切片,构成一幅深刻而动人的当代图景。

《梦不见了,但我记得》剧照

《梦不见了,但我记得》首演于2020年,由法国艺术家尤安尼·布尔热瓦(Yoann Bourgeois)和玛丽·布尔热瓦(Marie Bourgeois)联手打造。作品以“当我们醒来时还剩下什么?”这一问题,回应了2020年代的不确定性。尤安尼以其将杂技、舞蹈与物理学原理相结合的独特风格而闻名,通过极简的装置探索身体与重力的关系。这部作品利用特殊设计的舞台装置——既是滑梯、墙壁,也成为舞者的“舞伴”,营造出一个时间流动、现实被质疑的梦境。

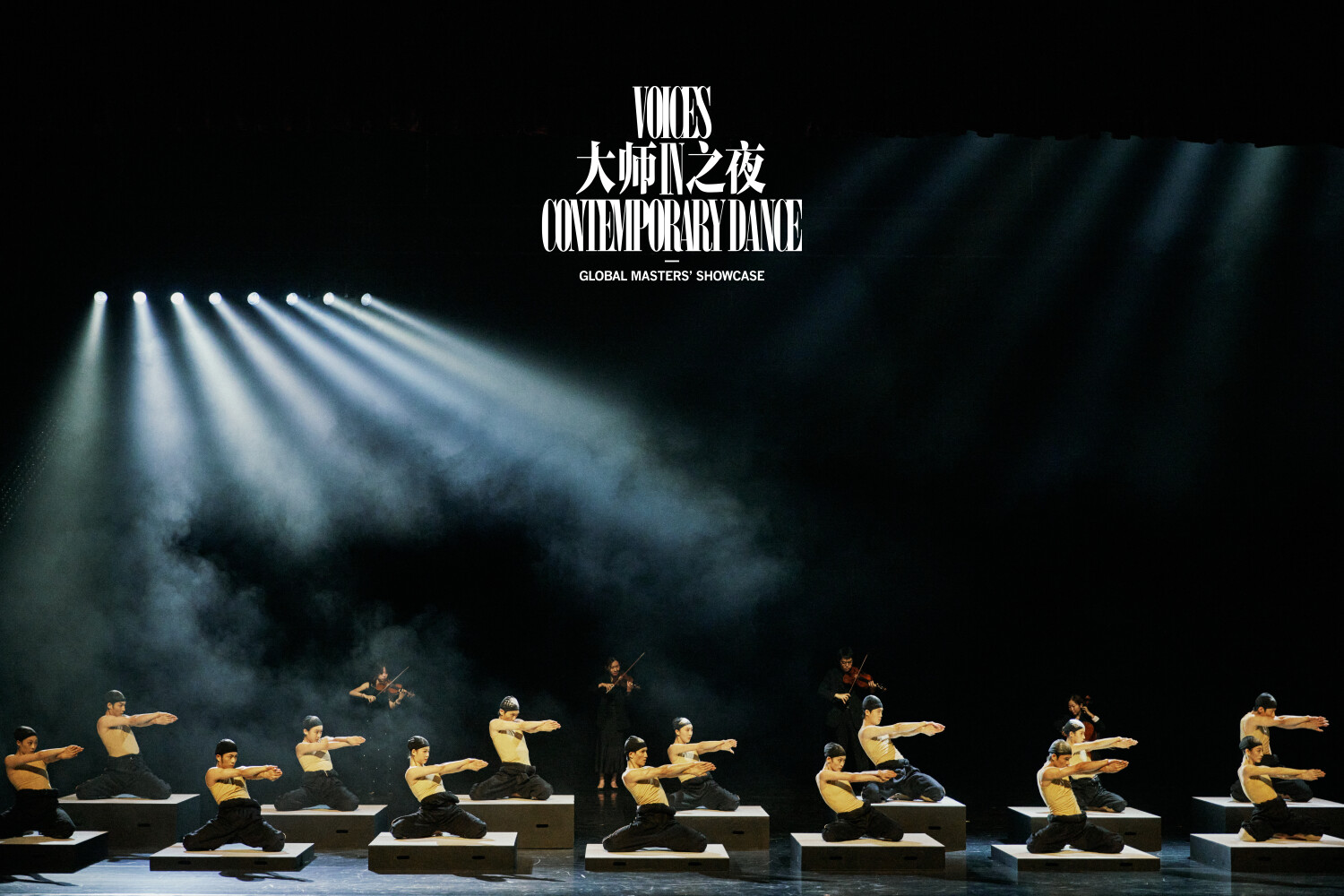

《仙人掌》剧照

《仙人掌》首演于2010年,由享誉国际的瑞典编舞家亚历山大·埃克曼(Alexander Ekman)创作,他曾被选为2024年巴黎残奥会开幕式的艺术总监及编舞。这是一部充满诙谐、节奏明快且带有自嘲意味的当代舞讽刺作品。十六位舞者在超大号的拼字游戏方块上奔跑、跌倒、扭动,并与仙人掌互动,节奏复杂而充满戏剧性,探讨了我们如何观赏艺术,以及艺术批评的本质。

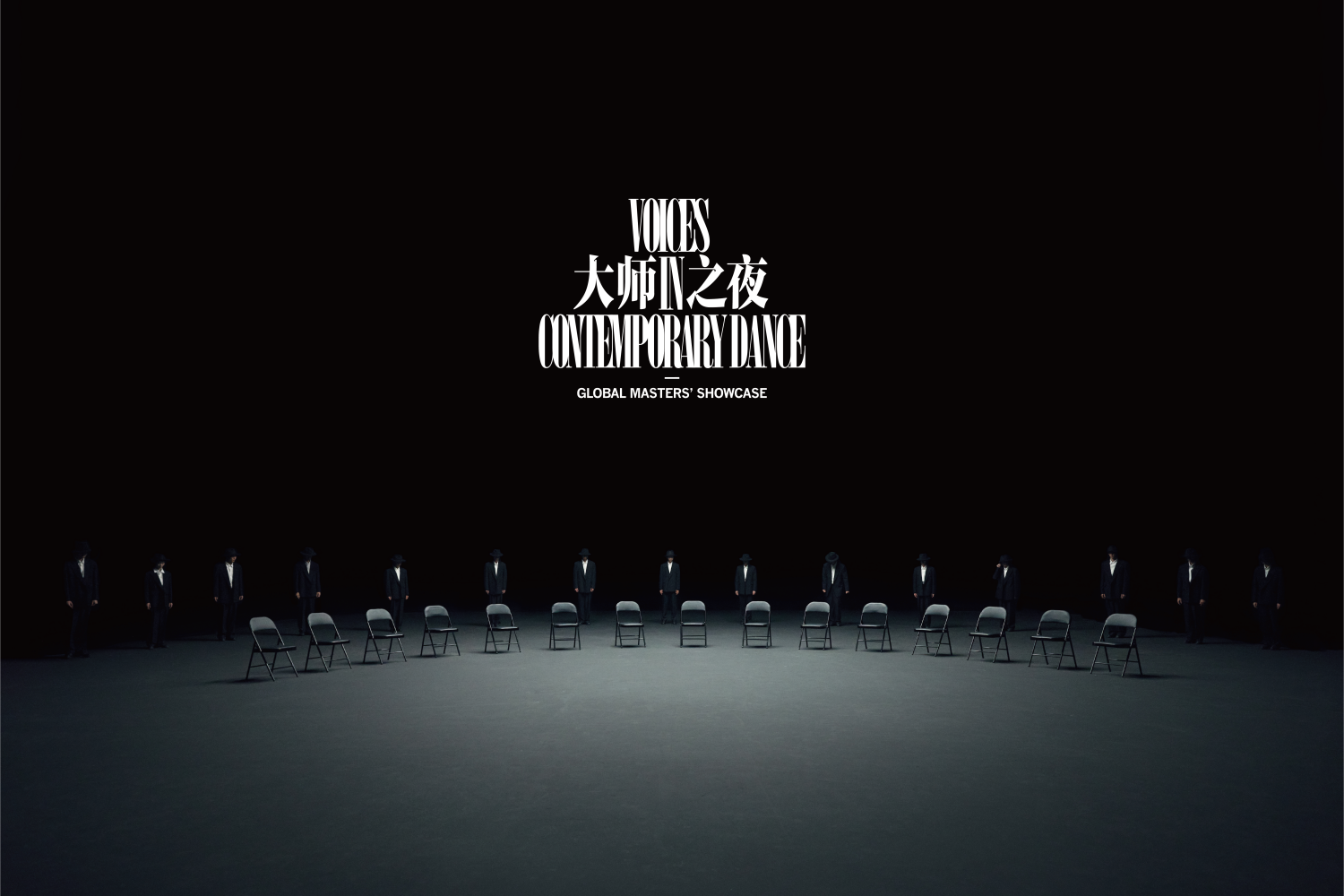

《-16》剧照

《-16》首演于1999年,由巴切瓦舞蹈团前艺术总监、“Gaga”舞蹈语言的开创者欧汉·纳哈林(Ohad Naharin)创作。这部作品首演于千禧年前夕,捕捉了世界在跨入新世纪时的复杂情感——喜悦、憧憬与犹疑。作品以“Gaga”体系为根基,鼓励舞者突破固有局限,探索感官体验。它打破了表演者与观众的界限,肢体张力与清晰的架构在此碰撞融合,能量从0到100瞬间迸发。

此次演出,多位国际编舞大师首度携手中国优秀青年舞者,历经三个月的碰撞与融合,以舞蹈对话时代,让世界看见中国舞者的思考,也让中国观众触摸到当代舞蹈的世界脉搏。

舞者的突破

一场绝无仅有的艺术实践

当代舞《禾戏剧·大师之夜》由15位中国杰出独立舞者发起,经过招募与选拔,集结24位中国舞者。他们以东方筋骨为基底,重新演绎西方先锋经典,为这些作品注入了全新的中国灵魂。

谈及“Gaga”舞蹈语言,多位舞者分享了不同感悟。李倩说:“Gaga课堂上,舞者都在感受、打开自己,这里没有评价,只有自由舞蹈的纯粹愉悦。” 张引也格外偏爱这种语言:“它的核心是人性自由,有治愈也有反叛,和我向往自由、不愿被规训的性格很像。” 罗昱文则在这样的环境中收获了安全感:“大家都在感受身体,我逐渐释放自己,享受以往不愿尝试的事,好坏反而不重要。”

在具体作品的演绎与排练中,舞者们也有各自的思考。王盛熙解读《仙人掌》的小盒子:“它像我的安全区和小舞台,在上面能自由表达想法,没有对错。”李宇则关注到作品里的仙人掌道具:“我们开心地把它抱上台展示,转眼又推下台甚至嘲笑它。”

张振国谈及《I Wonder》的挑战,他说:“道具高度、协作模式是新尝试,起初因高度紧张,熟悉后便不再担心,排练时我选择相信同伴与道具。”李政还记着《-16》椅子部分的瞬间:“全体站立时,只剩彼此的喘息声,那一刻我们既一致又独特。”

排练中的情绪波动与状态捕捉,同样藏着舞者们的真心。于建伟表示,他被一段结束语打动,“起初读词没情绪,后来脱稿讲着就哽咽了,才发现自己有点脆弱。”黎星享受跳舞时的全然投入:“每次跳舞,动作、节奏、情绪占满大脑,没空间想别的,又要跳舞了,特别开心!”马驰享受汗水带来的成就感:“汗水打湿衣料,风吹时凉凉的,这是练到状态的成果,我为之幸福。”

当代舞《禾戏剧·大师之夜》不只是一场演出,制作人汪欣将这次演出视为一颗“种子”。最终目标是将其打造为一个年度性的艺术品牌,不仅向中国观众推介世界级大师之作,也为本土新一代创作人才提供成长的土壤。未来,禾戏剧计划从演绎大师经典,逐步走向创排全新的原创当代舞作品。这些蕴含中国舞者独特文化表达的新作,将被推向世界巡演,向全球观众展示来自中国的当代面孔。

南方网、粤学习记者 周存

部分图片由广州大剧院提供