9月21日,广州图书馆(简称“广图”)联合广州市华侨历史学会、中国世界电影学会中国电影海外推广中心,共同主办“粤侨影忆 家国留声”粤侨影像记忆全球征集发布暨粤侨口述历史交流会。广州图书馆正式面向海内外征集粤籍华侨华人影像记忆资源,系统保护粤籍华侨历史文化遗产,构建完整的粤侨影像记忆体系,为后世留存珍贵的影像档案。

广图向全球征集粤侨影像记忆,为粤侨历史存像

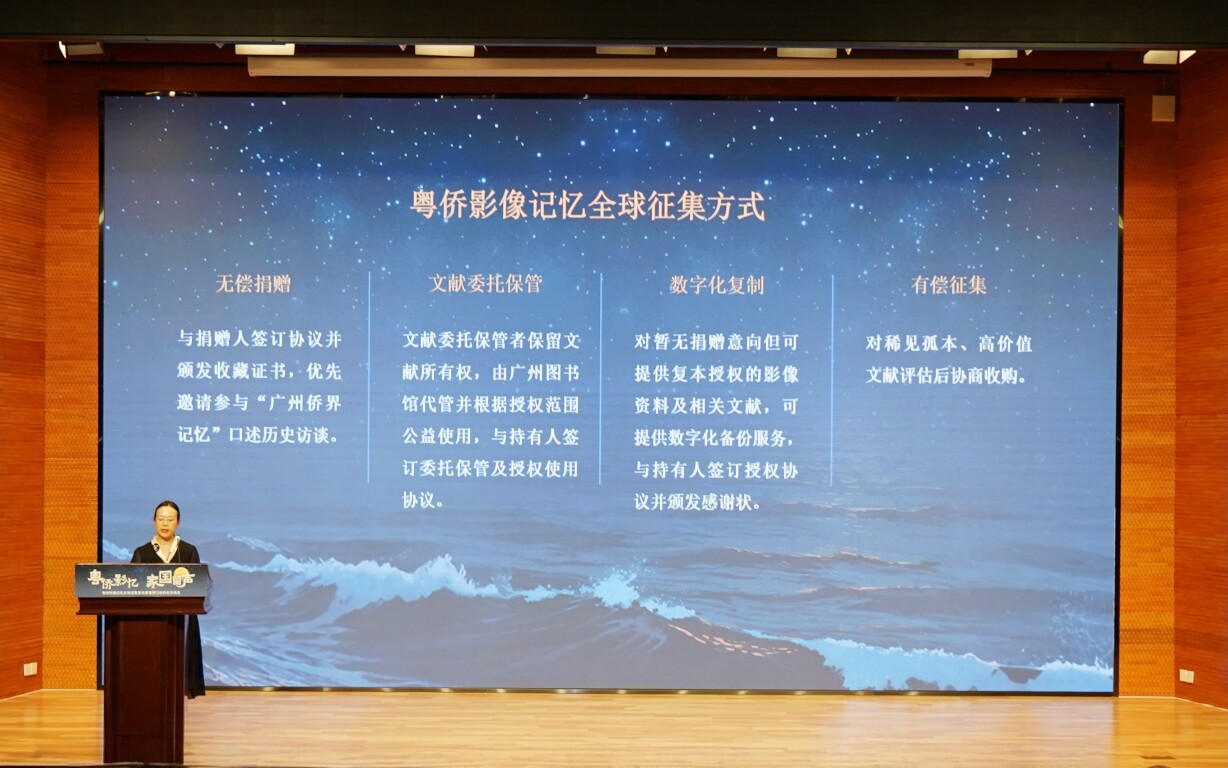

广州图书馆副馆长席涛在征集发布环节中介绍,广图历来重视保存地方文化遗产,广泛搜集地区特色文献资源并提供专题资料服务,近年来依托广州纪录片研究展示中心系统保存、整理城市纪实影像,传承城市文明和记忆。粤籍华侨华人是海外华侨群体中的重要组成部分,更是连接中外文明的重要桥梁,广图此次启动粤侨影像记忆全球征集,将重点收集粤侨相关的家庭生活、海外侨社活动、历史事件与人物记录、民间记忆与文化遗产等四大类影像记忆资源及相关文献。广图将充分尊重每一位参与者的意愿,设置无偿捐赠(授予馆藏证)、文献委托保管、数字化复制等征集方式。广图计划将征集的影像资源和相关文献统入藏粤籍华侨华人历史影像记忆库,经过专业整理和充分发掘,基于非营利目的,广泛应用到专题展览、纪录片制作、学术研究、公开出版物等多个领域,以更好地服务社会。

广州图书馆副馆长席涛发布粤侨影像全球征集

广州图书馆正式面向全球征集粤侨影像

活动现场进行了首批粤侨影像及相关文献捐赠仪式。中山市华侨历史学会、林东慈善基金会等一批机构和个人向广图捐赠了影片、图书、书画作品等,广州图书馆向首批捐赠者颁发了馆藏证书。

广州图书馆向首批捐赠机构和个人颁发馆藏证书

“广州侨界记忆”口述成果成为粤侨影像记忆库建设的“第一公里”

作为粤侨影像记忆库的重要组成部分,2024年开始,广州图书馆与广州市华侨历史学会合作开展“广州侨界记忆”口述历史项目,持续对粤籍华侨华人及侨务工作者开展口述历史采集,目前已完成了第一阶段五位标志性人物的影像拍摄与口述访谈,活动现场播放了项目第一期的成果展示片。广州纪录片研究展示中心副主任曾洁介绍,“广州侨界记忆”口述历史首批受访者是广州侨界标志性的人物,包括100岁的马来西亚归侨、抗战老兵钟炳聪,93岁的越南归侨、解放军老兵黄群,90岁的缅甸归侨吴光光,81岁印尼归侨刘惠妹,年近70的缅甸归侨陆桃香,对他们鲜活的个体记忆进行抢救性记录。第一批口述影像成为了广图粤侨影像记忆库建设中最鲜活、最珍贵的“第一公里”,对于推动粤侨历史和侨务工作成果走向公众,加深公众对粤侨贡献的了解具有重要意义。

百岁归侨、抗战老兵钟炳聪作为受访者代表来到活动现场

口述影像为粤侨记忆传承与文化传播赋能

在粤侨口述历史交流会上,广东华侨研究领域的专家学者、华侨主题纪录片导演、传媒界代表以“口述影像赋能华侨文化历史传播”为核心主线,围绕粤籍华侨口述历史的价值、采集方法、粤侨家族记忆构建等主题进行主旨演讲,分享前沿研究成果与学术观点。交流环节与会嘉宾们为创新华侨影像记忆的传承和传播出谋划策,并围绕华侨文化如何为新时代粤港澳大湾区的人文建设与国际交流注入独特力量进行了深入交流。

中国华侨历史学会副会长张应龙认为,口述史在侨史研究中具有重要的地位与作用,通过亲历者的叙述,研究者能够更好地理解历史事件和人物,感受到情感的感染,从而对研究有更深刻的影响。“广州侨界记忆”口述历史采访人、广州市华侨历史学会会长林干用“与时间赛跑”来形容口述项目的紧迫,强调了通过口述访谈对个体记忆进行抢救性采集的重要性。中国世界电影学会会长李倩在发言中介绍,新中国成立以来的电影史,华侨题材始终是兼具史料价值与人文温度的重要分支,不同时期的作品不仅记录侨胞命运,更成为时代变迁的“影像注脚”。粤侨影像记忆记录的不仅是侨胞的个人命运,更是一个国家与世界对话的温暖历程。中国华侨出版社综合编辑室主任、编审姜军强调,保护粤侨记忆具有深远意义,守护侨界记忆就是守护民族根魂,期待通过各方努力,将个体故事汇入时代洪流,搭建连接海内外侨胞的情感与记忆桥梁。广东广播电视台广东卫视频道副总监王世军结合刚刚上映的纪录片《烽火赤子心》创作历程,分析了华侨历史多元资料的视觉转化与当代价值,提出面对传播环境的变化,可以采用创新的视觉叙事方法,如故事化和可视化技术,更好地利用影像留存和传播华侨文化。

广州图书馆期待全球粤籍华侨华人、侨团组织、研究机构以及社会各界踊跃参与征集活动,无论是家庭相册中的老照片,还是社团活动中的珍贵录像,抑或是祖辈留下的侨批家书,都将成为粤籍华侨华人历史的拼图,为岭南立传,为家国留声。

南方网、粤学习记者 朱绮琳

通讯员 陈阳