7月10日,台湾作家、文化学者薛仁明携新版《其人如天》在广州举办讲座及签售活动。

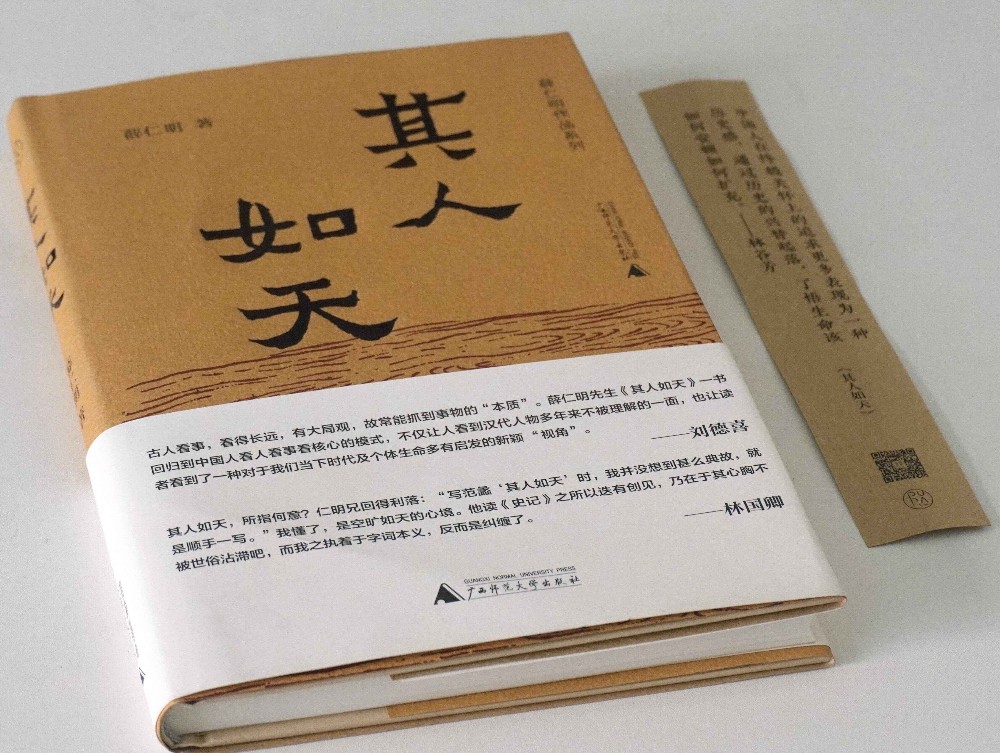

新版《其人如天》由广西师范大学出版社出版,作者从刘邦、萧何、韩信谈到张良、陈平、樊哙,不仅重现了这些“汉人”的精神气度,更从文化的角度,挖掘他们的生命实感,结合传统文化精髓,带领读者超越历史的表象,直面人性之美与精神之光,以“古汉人”的胸襟与气象为当代读者提供了精神启示。

“历史气运”和“生命气象”中的历史人物

讲座伊始,薛仁明分享了他与广州的深厚缘分。自2000年起,他多次来到大陆,通过寒暑假的补课之旅,深入体验中国的历史与地理,弥补了书本知识的不足。

薛仁明介绍,《其人如天》主要涉及两个主题:一为“历史气运”,二为“生命气象”,前者是讲时势造英雄,后者说的是英雄造时势。书的前半部分,作者深入剖析了刘邦与项羽成败的内在本质,揭示了刘邦凭借灵活变通的生存智慧取得成功,以及项羽因“恃才傲物”“过于看重偶像形象”而最终走向悲剧的原因;后半部分则对历史上的众多人物进行了深入解读,比如张良“功成身退”的淡然态度,以及韩信“自负招祸”的负面典型等。

新版书籍中新增的文章,通过剖析萧何、曹参等“守成之臣”的形象,阐述了“平正视角”的内涵——这些看似平凡无奇的开国功臣,正是凭借着坚守本分,为历史的发展开辟了新的局面。薛仁明指出,无论是勤勉务实的“办事员”萧何,还是能够做到无为而治的“守成者”曹参,他们都是默默做好自己分内之事的人。

“初读《史记》中的这些人物时,我被他们深深吸引,随着阅读的深入,我越发能感受到他们的非凡之处。”薛仁明认为,虽然有些人表面上看起来平庸无奇、碌碌无为,但实际上他们才是真正推动历史前进的关键力量,他们的故事能够帮助当代人缓解迷茫与焦虑的情绪。

到底该读些什么?又该找回些什么?

当下,国学热潮方兴未艾。薛仁明指出,国学热不仅源于现实需求,更深层次的,是“历史的气运”在推动中国进入一个文化转折点。“中国已经彻底走出贫弱,迎来了百年未有的自信。”薛仁明在自序中写道,“但这份自信背后,是中国人对于自身文化身份的迷惘与探寻。”

薛仁明观察到,许多人在物质富足的同时,内心深处却有一种无家可归的漂泊感,这种浮躁与不安促使人们开始通过文化确认来寻找自我,国学热由此应运而生,且势头强劲,持续不衰。

面对“到底该读些什么?又该找回些什么?”的疑问,薛仁明给出了他的答案——《史记》。他认为,“中国人喜欢在具体的人事物中有所感、有所悟,再进而契入大道。《史记》中的人物形象鲜活,太史公笔下如有神助,一经勾勒,人物的魂魄便呼之欲出。”

薛仁明进一步指出,《史记》不仅视野宏阔,看人有纵深,写人有层次,而且记载的是两千多年前的中国古人,这些古人越古,越有元气,也越有看头。他特别提到《史记》中的汉人形象,认为他们明亮爽快,具有中国人最该有的模样,如刘邦的无赖与周昌的刚正,都让他在阅读时感到“心旷神怡”。

《史记》让后人即便无法企及,也心生向往

在采访中,薛仁明分享了他对《史记》的深刻感悟,特别提到了讲述《史记·高祖本纪》时的一段难忘经历。薛仁明回忆道,在讲解至该篇章末尾的“太史公曰”部分,即司马迁对全文的总结之处,他突发奇想,邀请了一位在场的高中校长朗读这段历史文字。

“当校长询问是否可以用粤语朗读时,我略感意外,因为这在我以往的讲座中并不常见。但随即我欣然应允,想听听不同方言下《史记》的韵味。”薛仁明描述道。随着校长一句句用纯正的粤语诵读,司马迁的文字仿佛被赋予了新的生命力。

诵读完毕,薛仁明感慨万千,他半开玩笑地说:“那一刻,我简直有冲动想穿越时空,给太史公司马迁打个电话。我想告诉他,年轻时读您的文章,我似懂非懂;到了三十岁,才逐渐领略到其中的深意与精妙;四十岁后,更是惊叹于您用词的考究,不仅逻辑严密,视觉呈现生动,连音律都如此讲究,将理性思考、视觉美感与听觉享受完美融合,这样的文字造诣,实在是令人叹为观止。”他进一步感慨,司马迁的笔触,让我们这些后人即便无法企及,也心生向往,这种高度统一的艺术表现,展现了中华文化的深厚底蕴与独特魅力,是我们永远追求的典范。

薛仁明,台湾大学历史系、佛光大学艺术学研究所毕业。长期关注中国礼乐文明的当代实践,长于从浅近之处,推及中华文化的核心。曾出版繁、简体著作《天人之际:薛仁明读〈史记〉》《孔子随喜》《我们太缺一门叫生命的学问》《乐以忘忧:薛仁明读〈论语〉》等。曾获“2017 海峡两岸年度作家”称号。目前主要在两岸各地讲授中华礼乐文明,因与生命相激荡、现实相对应,反响甚大。

南方网、粤学习记者 郭昊奇