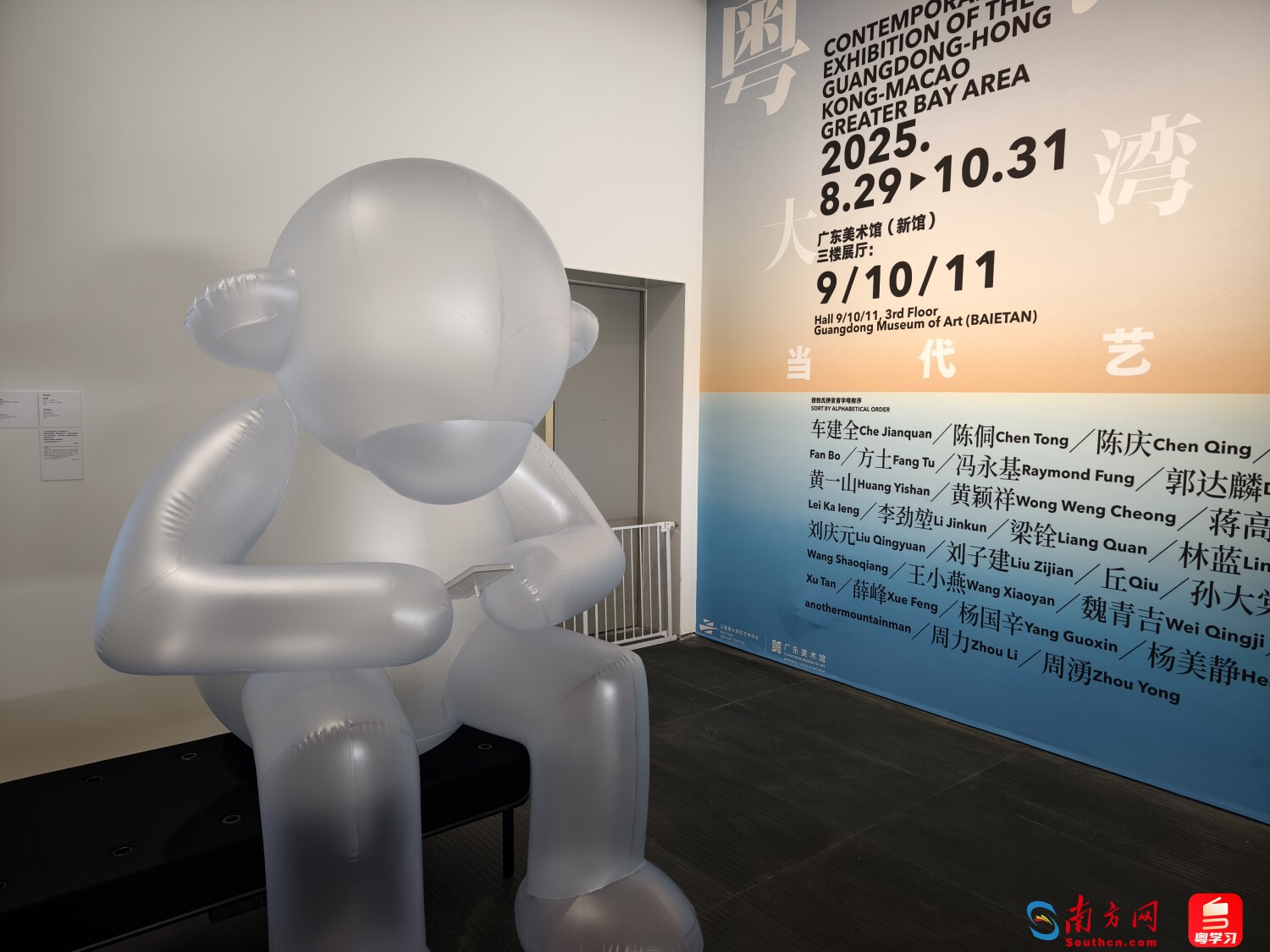

9月17日,“粤港澳大湾区当代艺术展”在广东美术馆新馆开幕。本次展览是广东美术馆首次以“粤港澳大湾区”为区域性主题策划举办大型当代艺术展览,全方位展现湾区的历史文脉、艺术生态与未来愿景。

首次聚焦“粤港澳大湾区”

粤港澳地区在近代历史中见证了工业文明引入、贸易体系转型与城市文化多元化生长的关键历程。其中,香港的国际金融地位、澳门的跨文化枢纽作用,以及广东城市在改革开放中的先锋实践,共同铸就了这个地区 “敢为天下先”的独特精神底色。

在文化生活层面,三地的茶楼早市、街巷烟火、语言习俗等生活细节水乳交融,构成了同根同源的文化图谱;近年粤港澳大湾区高速发展,港珠澳大桥、广深港高铁等交通基础设施建设以及通关便利化等措施,拓展了大湾区“1小时生活圈”的现实版图,高效地编织起三地互连的生活脉络,使区域间的人文交流更加紧密。艺术家跨区域的合作、展览、驻地计划不断涌现,构建出一个开放而多元的创作网络。

“这是我们第一次以‘粤港澳大湾区’为名举办展览,以往我们的展览可能更多的是三地艺术作品的集中呈现,但这次我想它更是一个三地文化互动融合的体现。”广东省美术家协会主席林蓝表示。

林蓝认为,“这次的粤港澳大湾区当代艺术展,不光是艺术家本身的创作,更是整个城市艺术氛围的营造。”三地的艺术家们的创作是各具特色,又彼此呼应,广东艺术家扎根本土,以敏锐的洞察探索在地经验;香港艺术家立足国际,以多元语境展现批判张力;澳门艺术家融汇中西,以独特语言连接历史与未来,这些作品共同钩织出一幅多元共生、充满活力的湾区文化图景。

汇聚三地近40位艺术家佳作

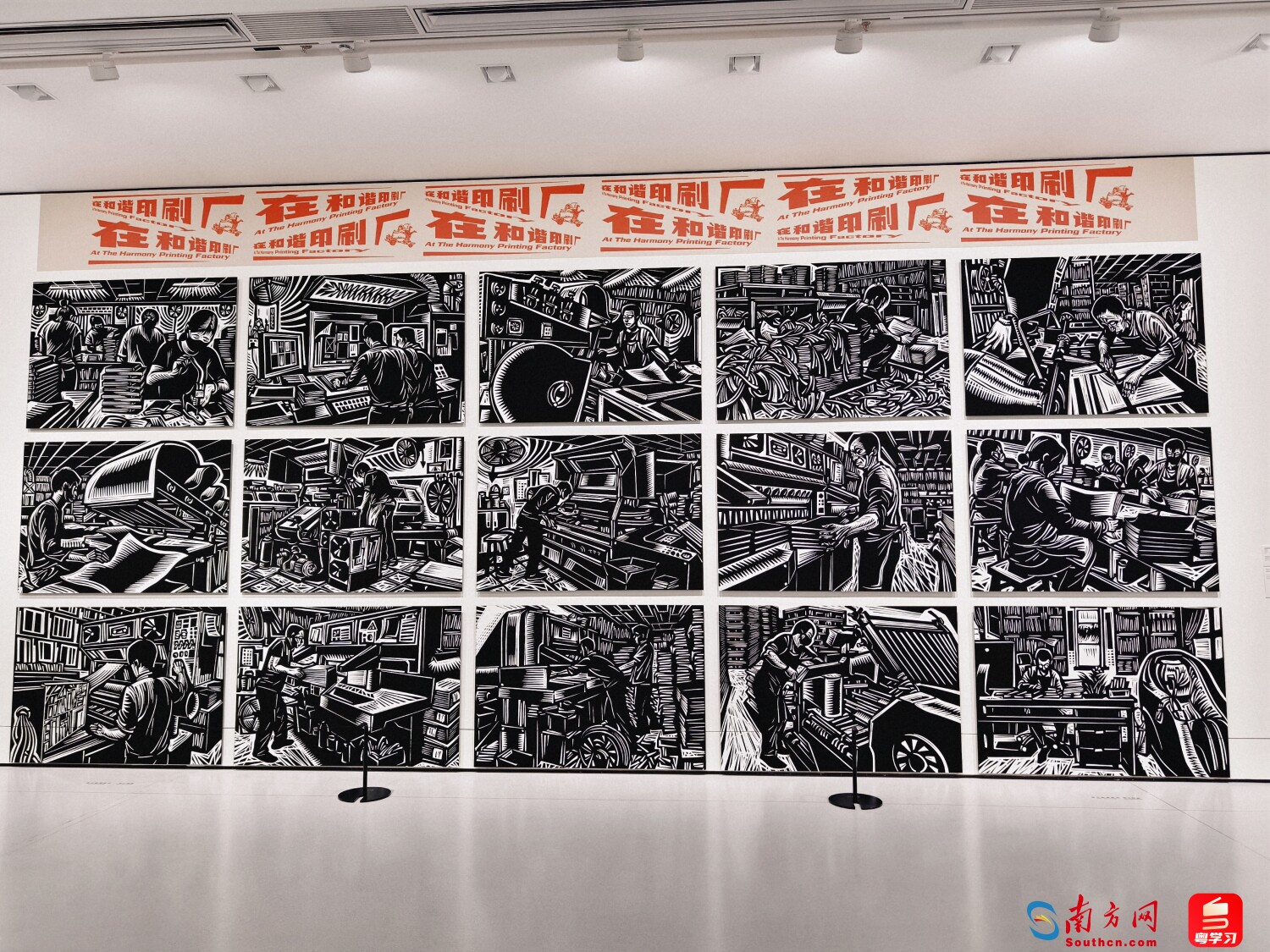

粤港澳三地的艺术发展脉络相互映照、交织共生。本次展览汇聚了粤港澳三地近40位艺术家的精品佳作,从传统的岭南画派到创新的实验艺术,从聚焦本土经验到拓展全球视野,大湾区的艺术生态经历了不断演化的清晰轨迹。

当代艺术也从以往较为孤立的“地域叙事”,逐步转向“关系结构”与“全球对话”,艺术家们以多样媒介与跨学科路径,激发对城市空间、族群记忆、生态环境与社会结构等议题的深度思考,形成兼具批判性与实验性的艺术语言。

当前,广东作为中国当代艺术的重要策源地,活跃着众多具有鲜明实验精神的艺术家,他们以敏锐的文化感知力,围绕地方历史、社会结构与知识生产机制展开长期性探索,呈现出根植在地又具批判性的文化回应。

香港在其独特的历史与制度背景下,孕育了一批锐意进取的艺术家,他们通过视觉符号重构、多语境跨越与城市空间介入等方式,深入探讨文化认同、媒介转译与全球语境下的香港经验。

澳门以其中西交融的文化结构为土壤,涌现出兼具地方记忆与未来想象的艺术实践者,以多媒介互动和装置的形式探索独特的城市微观历史和情感景观建构。他们的作品不仅体现出各自地域的文化特征,也彰显出湾区艺术家在全球化时代下的跨文化思维与社会责任。

在这一背景下,本次展览正是对湾区艺术家创作面貌的集中呈现,通过艺术对话凝聚湾区文化认同,回应三地文化的交汇与协同、个体经验与时代语境的映照与共鸣。

“这不仅是一次湾区联动的实践,也是一次粤港澳文化交流的盛会。”广东艺术家周力在分享中表示,岭南文化有着悠久的历史和传统,岭南文化的潜力和当代性也通过展览被进一步挖掘。“展览对带动湾区观众欣赏当代艺术也很有教育意义。”香港艺术家郭达麟补充道。

三大板块×四大亮点,共探文脉、生态与社会关系的精神图景

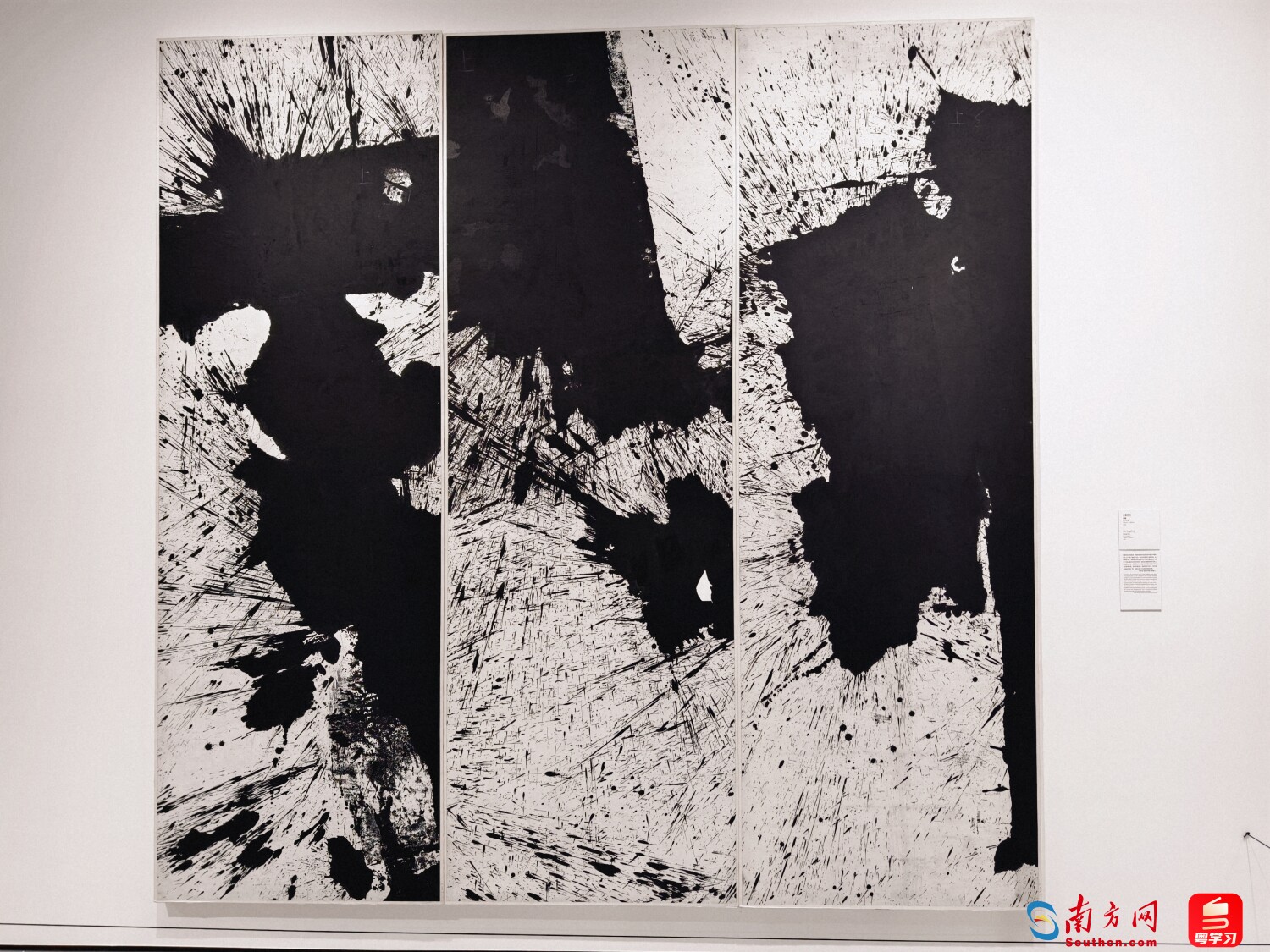

本次粤港澳大湾区主题当代艺术展览,精心策划“潮汐洄流:文脉溯源与当代表达”“山河共声:科技凝视下的生态关怀”“水域交织:社会关系中的自我镜像”三大核心板块,以差异化的主题定位、丰富的艺术载体与深刻的思想内核,层层递进地深入探讨区域历史文脉、生态感知与社会关系的精神图景,为观众构建起一场兼具文化厚度与艺术张力的沉浸式体验。

展览重点呈现四大亮点:一是历史与文脉的当代表达,以当代艺术视角回望三地文化结构与历史脉络,展现艺术家对湾区社会历史语境的回应;二是跨媒介语言的融合探索,呈现艺术家在材料与技术间的实践张力,构建多感官、开放性艺术现场;三是在地经验的全球转译,展现湾区文化在全球语境中的生成与表达,塑造文化交汇之地形象;四是以“大湾区”为策展框架的文化共同体构建,强调艺术家交织身份与多语系创作,在差异中寻联结、在多元中建共识,映射湾区文化共同体活力。

此外,中国澳门艺术家黄颖祥的作品“佐贝伊德之上”系列作为本次“粤港澳大湾区当代艺术展”的特别单元亮相广东美术馆。“佐贝伊德之上”系列是艺术家黄颖祥为第60届威尼斯双年展中国澳门馆创作的,其中包含《佐贝伊德之上》和《佐贝伊德之上——异客》两件作品。

本次展览将持续至10月31日。

南方网、粤学习记者 周存