七月的一个上午,阳光灿烂得像遇到喜事,令人开心并且热情似火。我和同学钟校长慕名前往茂名市茂南区镇盛镇白沙村拜访抗日名将邓龙光兄弟的后人并参观省级文物单位——云门祠。

云门祠。邓应兵供图

路上,钟同学念念不忘的是高州秀川图书馆。秀川图书馆始建于1943年,是抗日名将邓龙光、邓鄂兄弟为纪念其父邓秀川而建,是当时广东省藏书最多,并且收藏善本书及国家级文物最多的县级图书馆之一。可惜1992年该图书馆被毁于一场意外,一把意外之火竟将这文化殿堂烧为白地。毕竟是从事文化教育工作几十年的老校长,钟同学讲起这件事,眼中闪着痛惜的光,仿佛那火仍在烧灼他的记忆。

我们的车刚到白沙村委会门口,镇盛镇人大梁主席及白沙村委会邓书记早就迎了出来,手伸向一位老人家向我们介绍:“这是邓龙光将军二哥邓德棠的曾孙邓康潮。”

邓康潮虽然86岁高龄了,但红光满面,气质儒雅,不像是一个种了一辈子田地的老农。他说,几岁的时候见过太叔公邓龙光,“他很威严的,我们小孩都怕他。”

说起邓龙光家族及邓家抗战的历史,邓康潮倍感自豪,娓娓道来。

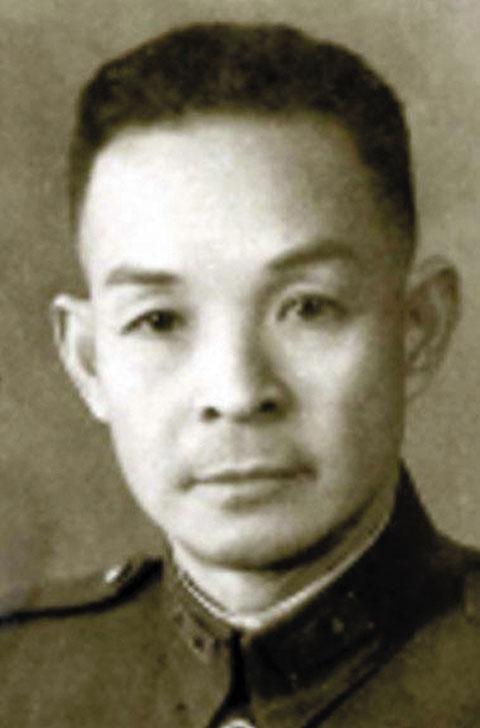

邓龙光。图片来源于网络

邓龙光的祖父邓达逵,字云门,生于1825年11月,为人清正和蔼,乐于行善接济乡亲邻里,经常教导子孙爱家卫国。邓达逵仅有一子,名邓秀川,即邓龙光的父亲。邓秀川曾任梅菉商会会长,是一个富有民族气节的宿儒,博览经史,胸怀正义,认为忠孝乃人生之大义,为国捐躯,无上光荣。在北伐和抗战中,邓家牺牲三人,负伤三人,颇受地方的崇敬。他一共生有五个儿子,有三个儿子参加国民革命军,其中有两个儿子是中将(四子邓龙光时任第35集团军司令、中将,五子邓鄂时任64军副军长、中将),一个儿子是少将(三子邓德杰,时任军垦第一糖厂少将厂长),被誉为“一门三将士,南路第一家”,尤其是四子邓龙光,作战勇猛,指挥如神,屡创日军,令日军闻邓色变。

他所率领的国民革命军83军、64军等部队均是骁勇之师,指挥得当,训练有素,打满抗战全场,继淞沪抗战、南京保卫战之后收服芜湖,又在豫东力克强敌,在两广连立战功,指挥第35集团军取得第一次粤北会战胜利之后,又及时援兵桂南令广西战局转危为安,接着又挥师两次收复南宁,在桂柳会战中出色地完成进攻桂平,及沿红水河布防以掩护友军撤退的任务,多次救战区同胞于危难,屡挫日军,被称为“抗日战场救火队”,被誉为抗战“铜军”。尤其是在南京保卫战中,邓龙光部在光华门、麒麟门等处痛歼日军松井石根部五千多人,受到最高当局明令嘉奖及二万银元犒赏。在接到撤退指令后,他破釜沉舟,绝处求生,给部下下达命令——沿江南铁路向芜湖转进,冲出日军的包围圈,创造了中国军队唯一成建制师有组织地撤离南京战场的奇迹,并且在撤退过程中,歼灭日军第18师团大部分,全歼伪军于正山部,克复芜湖,使敌人从此不敢也不能够再沿江南铁路南进。

1945年5月,邓龙光所部从西、北两个方向进攻并收复南宁后,又向茂名、廉江、遂溪的日军发起攻击并取得胜利。1945年9月21日,日军雷州支队代表在赤坎签署并向邓龙光递交投降书。

正是因为邓龙光在抗日战争中屡建奇功,1939年春,其父邓秀川病逝时,国共两党很多政要名人、名将都敬送挽联。国民党方面送挽联的有蒋介石、李宗仁、林森等数十名要员及将军。中国共产党则由国民革命军第八路军总司令朱德、副总司令彭德怀以私人名义送,落款“愚侄敬送挽联”。

上联:哲嗣尽多才威望显扬万里莱衣振乡邑

下联:耄年尚忧国河山破碎满腔悲愤溢诗词

从朱德总司令、彭德怀副总司令敬送邓秀川的挽联可见,中国共产党对邓龙光及其兄弟在抗战中所取得的战绩是认可的,用词也充满尊敬和肯定。

八角亭。邓应兵供图

在邓康潮滔滔不绝的介绍中,我们不知不觉来到了云门祠。云门祠是一座古今融合、中西合璧的四合院式建筑,邓龙光及其兄弟为祀奉其祖父邓云门而建,故称云门祠。占地面积不大,仅1600多平方米,祠面宽三间,正门楣上堆塑“云门邓公祠”五个字,笔法遒劲(后来改为“白沙小学”),院子中央耸立一座两层的八角亭,颇有特色。云门祠建成后,邓龙光搜集购买了珍贵书籍《万有文库》存于祠内,后赠送给高州秀川图书馆。

在抗日战争年代,云门祠曾是爱国人士商议抗日救国的场所,同时也是邓龙光为家乡创办教育事业的场所。1942年,他自己出资开办了一所“九保学校”,就是利用云门祠内的空闲屋舍作教室,开设了低年级一个班,高年级两个班,全部学生免费就读。新中国成立后,云门祠曾做过粮仓,在20世纪60年代末期到90年代初期,改为当地学子求学的圣地——白沙小学,对促进当地的教育事业功不可没。

村委会邓书记说,云门祠目前正在维修,等维修好了将作为爱国主义教育基地对外开放,让村民、学生来参观,继续为弘扬爱国主义精神发光发热。

邓龙光戎马倥偬,嗜好诗书,对弘扬中华文化也不遗余力。1943年底,邓龙光将历年积蓄捐献出来,并与其五弟邓鄂共同发起在高州城(茂名县城)文明门接潘州公园门口处建设一座图书馆,即高州秀川图书馆,一方面追怀父德纪念其父,另一方面促进当地的文化教育事业。他还躬自搜集了历朝碑帖以及一万六千八百多册珍贵的线装藏书、数十种报纸杂志。从建成后到上世纪九十年代,它一直是高州(茂名)县城唯一的图书馆,离粤西名校高州中学不到一百米,离高州一中(德明中学)、高州二中(茂名县立中学)不到一千米,可以想象几十年来 ,多少高州乃至粤西学子受益啊!秀川图书馆,留下了多少粤西精英甚至高考状元求知奋斗的足迹和身影,如果它仍存在,至少是省级文物保护单位。

村委会邓书记说,无论是邓龙光的祖父邓云门还是父亲邓秀川都深受中国传统文化熏陶,并且正直善良、爱国爱乡,因此,他一生得其长辈教导,受益匪浅,自小养成平易近人的性格和保家卫国的观念。听说他回家省亲时,从来都是骑马到梅江河堤即下马步行,从不扰民;还为了解决村民购物难,在村中办起了供销合作社。

我们的汽车追随当年邓龙光将军的足迹驶上梅江河堤。登堤远眺,连绵不绝的鱼塘在灿烂的阳光下闪着银光,但见连片鱼塘,波光粼粼,其上光板阵列,蔚为壮观,原来是鱼塘上建起了光伏发电站。镇人大梁主席说,这是一个非常成功的扶贫项目,水下养鱼,水上出租给新能源公司搞光伏发电,仅这一项目每年就为当地村创造效益近四百万元,还不包括养鱼的收益呢,现在的白沙村,家家户户都过上了好日子。

邓龙光将军在天之灵若知道,家乡的变化这么大,他当年的未竟之志,今已由共产党人实现了,应倍感安慰!

夕阳西下,云门祠的飞檐在余晖中勾勒出沧桑的剪影。我想起那被火焚毁后已拆除的高州秀川图书馆,想起那抗日将军邓龙光的铁马“铜军”,想起这一方水土上生生不息的文脉与爱国爱家的精神。历史如梅江水,奔流不息;而记忆,却似那云门祠的砖瓦,虽经风雨,依然坚固。

一册书,一座图书馆,一座家祠,一个家族的兴衰,一个民族的抗争,都在这一日的寻访中,渐次浮现,又渐次沉淀。虽然当年的秀川图书馆已不复在,但将军的抗日故事仍在,抗日的爱国主义精神仍在,代代相传。

撰文 培炎