11月,尚未入冬的珠海暖意融融。

来自海内外的纪录电影人带着作品而来,希望探索纪录电影的突围之路。

由中央新闻纪录电影制片厂(集团)、中国电影家协会、中共珠海市委宣传部主办的第二届华语纪录电影大会上,数十部纪录电影精品轮番展映,纪录电影创作者、专家学者、发行放映机构负责人齐聚珠海,共同展开焦点对话。

第二届华语纪录电影大会海报。

以华语纪录电影为桥梁纽带,珠海持续打造这一具有国际影响力的文化品牌,一部部生动记录时代、倾情抒写人民的纪录电影精品从这里走向业界学界和大众视野。

电影市场迎来快速复苏的2023年,纪录电影表现如何?碎片化传播的融媒体时代,纪录片高质量发展面临怎样的挑战?“叫好又叫座”对于纪录电影而言,究竟是不是伪命题?

一群惺惺相惜的电影人,怀揣着各自的期待,在这里寻找答案。

01

寻找市场

大会发布《2023中国纪录电影报告》

本届华语纪录电影大会推出了由中国传媒大学中国纪录片研究中心负责组织编写的《2023中国纪录电影报告》。报告显示,2023年已上映纪录电影共19部,票房累计6000万元左右。其中,头部作品《北京2022》的票房占比达51%。

《2023中国纪录电影报告》发布。

“明显的‘二八效应’说明中国纪录电影尚未形成良好的票房梯度,头部单一影片对产业的整体数据产生决定性的影响。”中国传媒大学新闻传播学部副学部长、中国纪录片研究中心主任何苏六坦言,中国纪录电影需要奋力实现从高原到高峰的跨越。

记者注意到,今年以来中国电影市场快速复苏,500亿票房的目标提前完成,而纪录电影票房仅占比0.12%。事实上,纪录电影市场并非一直表现不佳。转折点发生在2020年,受疫情影响,中国纪录电影总票房自2017年后首次低于亿元,自此“游离”在主流电影市场外。

华夏电影发行有限责任公司发行部经理周勇分析,在整个电影市场复苏过程中,纪录电影复苏的速度远落后于整个大盘。从题材来看,今年票房较高的《北京2022》《一路幸福》《不孤岛》均为主旋律电影,以组织包场为主,缺乏与普通人情感息息相关、能引起共鸣的题材;从发行上看,今年头部电影特别火爆,对纪录电影的档期形成了较大挤压,几部优质纪录电影扎堆5月,也在排片上形成了“内卷”的不利局面。

《北京2022》电影海报。

无论从影院排片率还是实际的票房收入、相关话题讨论度上看,今年中国纪录电影市场较其他电影而言仍较为平淡,“叫好不叫座”的现实困境依然存在。

“今年暑期档中,利用抖音等短视频平台进行营销的方式对票房贡献巨大,纪录电影也可以参考这类做法,挖掘影片内容的话题性进行宣发营销。”周勇建议。

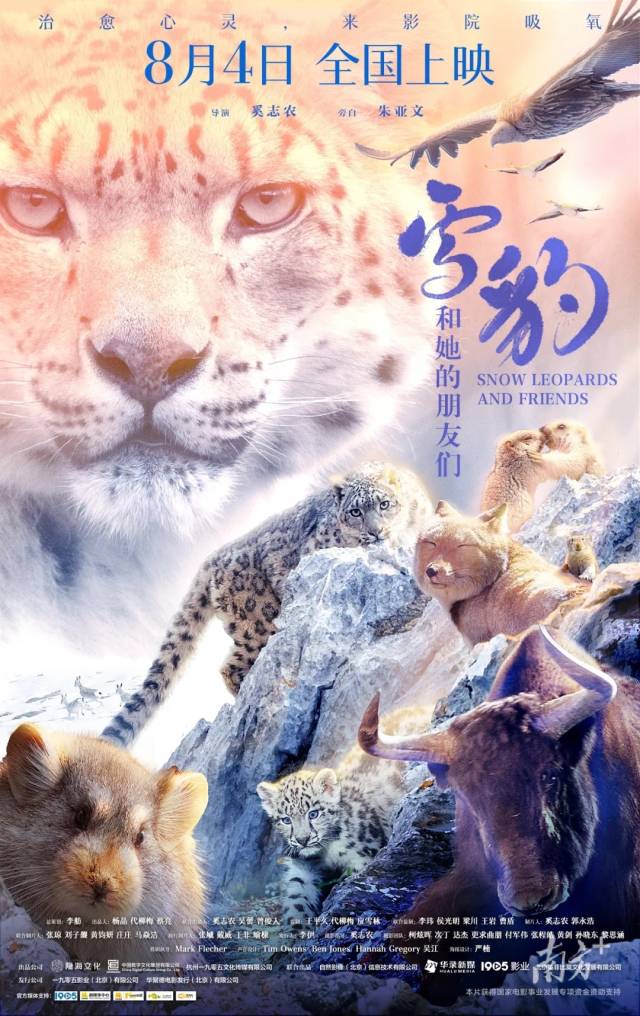

有嘉宾提到,2016年陆川执导的纪录电影《我们诞生在中国》获得6600万元的票房,而今年夺得金鸡奖的纪录电影《雪豹和她的朋友们》仅收获270万票房,两部影片主角都是动物,为何市场表现有如此大的差距?

周勇认为,疫情过后,市场环境已经有了翻天覆地的变化。观众对此类纪录电影有了一定的陌生感,习惯了在手机端观看,让观众回到电影院是需要重新培养的。“两个市场环境不一样,目前国内电影行业正在探索‘分线发行’的模式,或将助力包括纪录电影在内的中小成本影片更精准地抵达目标受众。”

《雪豹和她的朋友们》电影海报。

02

寻找票房

“焦点对话”搭建业界交流平台

在17日举行的第二届华语纪录电影焦点对话和圆桌对话活动中,多位从业者都不约而同地提到,一部纪录电影的背后,往往付出了很大的精力,却要面对“薛定谔的票房”。

第二届华语纪录电影大会焦点对话活动。

“公司2018年成立至今,很多朋友见到我都问,纪录电影挣钱吗?我说不,对方就给我点赞,说我有情怀。一开始听着挺高兴的,后来越来越感觉不对。”北京欣欣向阳影视文化发展有限公司董事长宁欣然有些许的无奈。

宁欣然说,今年公司重点推出了纪录电影《看不见的顶峰》,讲述了来自中国的盲人张洪登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰的全过程。导演范立欣和团队历时三年,跨越两国,把一个个惊险瞬间放入影片当中。

“这部电影的音乐是青年作曲家亢竹青的原创,启用了三个交响乐队共70人的团队。”宁欣然说,在同一系列电影中,还有人工智能对话等新技术的引入,后期花费大量精力成本,但确实票房表现不好。

在他看来,做纪录电影有三大痛点:融资难、排片难、买票难。“电影有电影产业,产业链完善,融资有市场,但是纪录片没有产业,导演自己策划自己拍,还要想办法去发行。如果纪录片未来要形成气候,一定要有一个纪录片市场,产业化后可以引进资本,整个流程都可以用产业来标准化,希望未来会有这样的机会。”

第二届华语纪录电影大会圆桌对话活动。

不能忽视的是,院线流失的纪录电影观众,大多流向了视频网站。从某种程度上来说,纪录电影的票房不能完全代表纪录片行业的风向。

哔哩哔哩纪录片高级顾问、上海电视台纪实频道原主编朱贤亮就直言,新媒体纪录片遇上了一个好时代。他列出了一串数字:B站从2018年自主出品第一部纪录片《人生一串》以来,共推出126部纪录片,播出纪录片共4718部,5年内平台纪录片关注人数从3000万人暴涨至现在的1.6亿人次。

“我们在努力打造中国最大的纪录片平台,同时鼓励年轻纪录片创作者来投递提案,对好的提案进行资金扶持。”朱贤亮说,当下的纪录电影越来越多,对创新化的表达要求也就越高,面对日渐庞大的年轻观众群体,会优先选择年轻语态的纪录电影。

如何打破纪录电影的受众圈层,甚至实现国际化传播?华纳兄弟探索集团副总裁、大中华区及东南亚总编辑魏克然·钱纳提出了“中国故事 世界分享”的模式。他谈到,近期与中国国际传播集团(CICG)合作开展了“IP计划”。过去9个月,他们与5位来自中国的新锐导演开展了合作,帮助他们以能够触动全球与当地观众心灵的语言,讲述中国不断发展的故事。

关注中国故事的国际化表达是本届华语纪录电影大会的焦点,大会特别邀约到海内外多位纪录电影创作者、制作机构代表、发行机构代表和文化学者建言献策。

珠海市委常委、宣传部部长谈静表示,珠海作为中国最早设立的四个经济特区之一,是展示改革开放伟大成就的重要窗口,是内地唯一与港澳同时陆路相连的城市,在创新国际传播、讲好中国故事中肩负着义不容辞的责任。希望本次焦点对话活动能够成为海内外纪录电影创作者、专家学者、发行放映机构负责人和媒体人凝聚力量、开展合作的重要平台,探索用国际化语言讲好中国故事,进一步增强中华文明传播力影响力、提升国家文化软实力。

03

寻找知音

电影观摩研讨助力影片口碑发酵

在华语纪录电影大会期间,数十部纪录电影精品在线下多点展映,主创与观众面对面交流,不少观众因为影片的真实而震撼落泪。

电影观摩研讨吸引了大批年轻观众。

陈丹燕很期待电影在院线公映的那天。从作家到纪录电影导演,她用了8年的时间。在本届华语纪录电影大会中,她凭借《萨瓦流淌的方向》入围,作家的气质让她在所有电影主创中显得略微“另类”。

她用轻柔的语调表达了自己拿到入围证书的欣喜,一如她在电影中的独白一样。这是她第一次执导纪录长片,也是中国与塞尔维亚的首部合拍片,缘于对“1984年南斯拉夫最佳小说奖”获奖作品《哈扎尔辞典》的喜爱。

2014年,她前往小说作者米洛拉德·帕维奇的故乡塞尔维亚,并将沿途见闻与思考结集为《捕梦之乡——<哈扎尔辞典>地理阅读》。然而,把文学作品搬到荧幕上,尤其是纪录电影中,要面临巨大的挑战。

“一开始我不知道做电影这么难,我们原本有很多视频资料,想大概剪剪也可以。等到这个合拍片被国家电影局确定后,发现时长要从20分钟变成超过90分钟,意味着框架要打散,故事大纲要重写……几乎是写三个长篇小说的工作量。”陈丹燕回忆。

影片记录了三位生活在贝尔格莱德的知识分子如何费劲心力地守护当地文化。成片入选了西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节、巴斯图国际电影节等。

“我相信,做纪录片的人大多没想过要通过纪录片挣钱,更多的是精神上的收获,尤其是像这样小众的题材,我们获得的只能是知音。”陈丹燕至今记得,上海电影节第一场展映结束,有个年轻女孩等到所有人散去,只为问她影片中的书店后来有没有被救下来。“当听到书店已经消失后,她哭得一塌糊涂,转身离去。我很幸运能有这样的观众,这就是‘知音’。”

张新伟和陈丹燕一样坚信纪录电影拥有自己的观众群,且规模不小。作为凹凸镜DOC联合创始人,他曾组织过无数场线下观影会,各地的交流群讨论都非常火热。“如何将纪录电影抵达观众的‘最后一米’补上,是我们要思考的命题。借助新媒体平台,能够更好地搭建起纪录电影和观众之间的桥梁,抵达我们的目标受众。”

第二届华语纪录电影大会新片发布会现场。

为了真正助力新片佳作更好走入市场、走进观众,第二届华语纪录电影大会还特别增设新片发布会,为即将推出的纪录电影提供全新展示平台。大会推荐入围的优秀影片也将被《“十四五”文化发展规划》重大文化工程项目“国家影像典藏工程”收藏。

【采写】南方+记者 黄堃媛

【摄影】南方+记者 姚志豪