编者按:

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,南方网推出“铭记历史,缅怀先烈”系列,从文学、影视、美术、音乐、戏剧等不同文艺领域,带领读者回顾抗战题材的经典文艺作品,展现抗战文化中的不同侧面像,以此弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神。

1938年10月21日,随着日军的铁蹄踏破广州城防,这座华南门户沦陷。珠江三角洲腹地随之成为敌后游击战场的核心区域,这里是连接港澳与内陆的重要通道,水网密布的地形既为日军机械化部队推进制造障碍,也为抗日武装提供了天然的隐蔽屏障。东江纵队依托罗浮山、大岭山等山区建立的根据地,与琼崖纵队在海南五指山区的游击战形成南北呼应,构成了华南敌后战场的中流砥柱。

许鸿飞雕塑作品《向前・向前》。

雕塑家许鸿飞创作的《向前・向前》,将东江纵队战士们持枪冲锋的姿态定格于雕塑中:战士们呈纵深交错的冲锋阵列,前倾的身躯形成了锐利的冲击角度,褴褛的衣衫仿佛被疾风撕裂,绷紧的肌肉线条蓄满了爆发的力量,坚定的步伐踏出不可阻挡的气势。整个作品充满了强烈的动势感和视觉冲击力,仿佛能听到那震天的呐喊,感受到那股排山倒海般向前的洪流。

广播剧《百花洞战斗》,则通过声音艺术再现了这场被日军称为进军华南以来“最丢脸的一仗”。在敌强我弱、力量对比悬殊的背景下,广东人民抗日游击队第三大队与群众紧密配合,于东莞百花洞村周围巧设埋伏、重创日军。

粤剧《梦·红船》剧照。广东粤剧院供图

除了身经百战的东江战士,各种民间力量也展现出独特优势,成为凝聚民心、鼓舞斗志的精神纽带。

《梦·红船》讲述了粤剧艺人不惧日寇刀枪胁逼,借上演《火烧黄天荡》之机,引炸红船后与日寇同归于尽的故事。全剧演绎了广东民间艺人追寻梦想的艰辛历程,彰显了不畏强暴、抵抗外侮、同仇敌忾、勇于献身的民族大义。

舞剧《沙湾往事》剧照。广东歌舞剧院供图

广东歌舞剧院创排的舞剧《沙湾往事》,聚焦日军压迫下的广东音乐家,他们在侵略者的监视下坚持创作,用音乐宣泄满腔悲愤的“大爱”。该剧舞蹈动作融合了岭南武术与古典舞,既呈现地域文化特色,又隐喻中华文化的顽强生命力。

粤剧《南拳》。广州粤剧院供图

粤剧《南拳》,则讲述了 “一·二八”淞沪抗战时期,蔡李佛拳师门团结南北武术门派参与挽救民族危亡的热血故事。《南拳》中营长那句“我十九路军大多是广东人,尤其我营,练功习武之人不在少数!”正是这段历史的艺术映照。将士们说着粤语,带着南拳功夫的血性,在异乡为保卫国土流尽最后一滴血。

当民族危亡的阴云笼罩华夏大地,岭南画派以画笔为刀刃,共同铸就了一部波澜壮阔的抗战视觉史诗。高剑父、关山月、方人定等名家创作的《东战场的烈焰》《白骨犹深国难悲》《文明的毁灭》《三灶岛外所见》《战后的悲哀》《雪夜逃难》等一大批抗战国画,成为岭南画派的经典之作。

关山月创作的《从城市撤退》。关山月美术馆供图

1939年,关山月创作的《从城市撤退》以传统长卷描绘广州沦陷后民众逃难场景。画面中,渔樵意象与寒林雪景交织,既延续了中国山水画的意境传统,又通过纪实笔法强化了战时社会的视觉记忆。

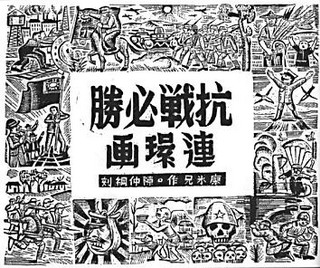

廖冰兄创作的《抗战必胜连环画》封面。

紧随国画同仁的步伐,广东漫画家也迅速加入抗战作品的创作队伍。廖冰兄创作出《抗战必胜连环画》,将毛泽东《论持久战》的思想转化为通俗易懂的视觉语言,向国民昭示中国“越战越勇”、日本“越战越弱”的信心。

抗战期间,海外华侨一直是团结抗战的重要力量。他们积极成立抗日救国团体,除了捐资捐物、购买国债、抵制日货外,不少华侨更是直接归国参加抗战。其中,仅粤籍华侨就有4万多人归国参加抗战,他们或是从军杀敌,或是成为机工。1939年至1942年间,南侨机工通过滇缅公路抢运的物资占当时国际援助的90%以上,但也有1000多名机工因战火、车祸和疟疾献出了生命。

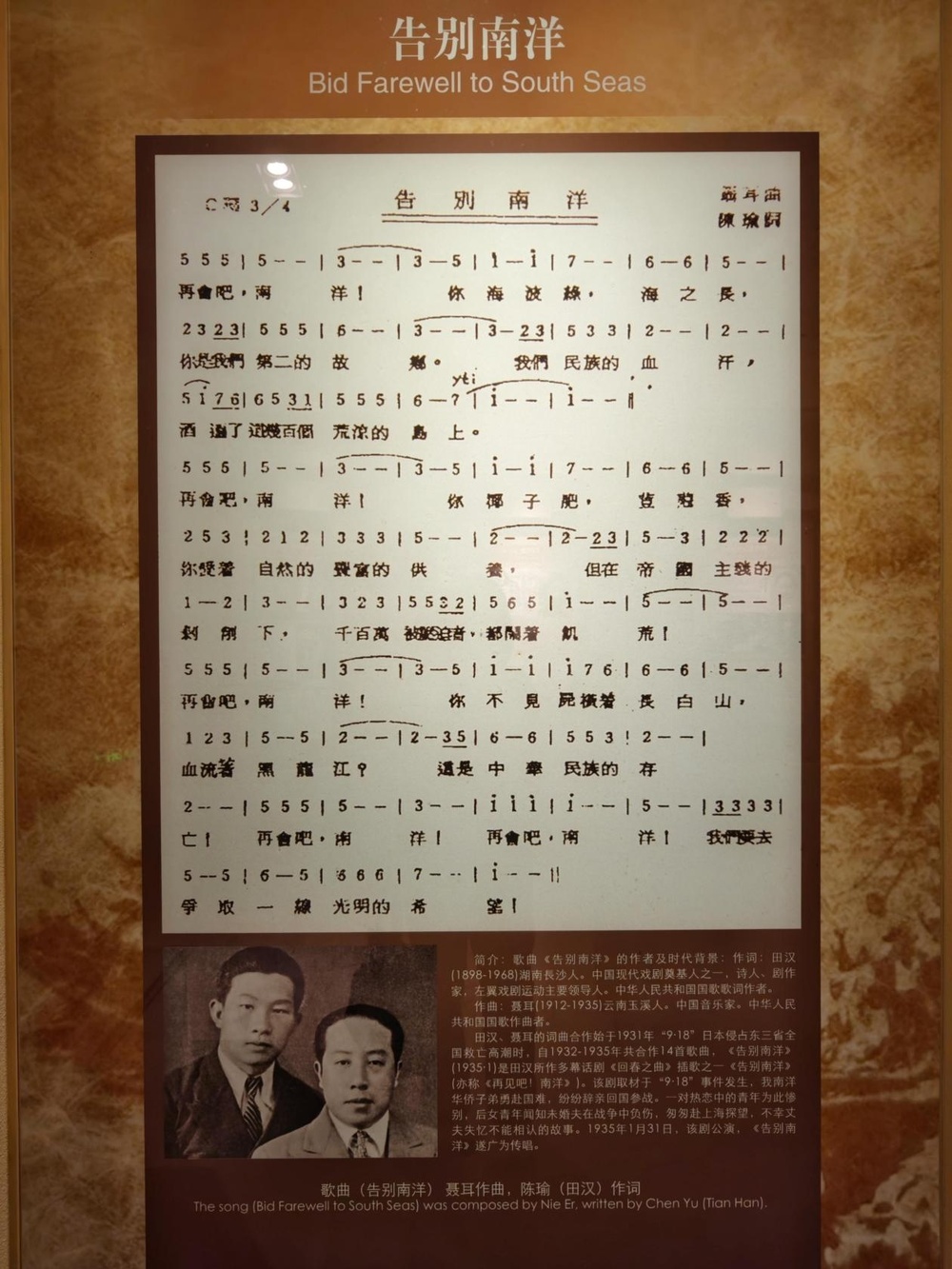

南洋华侨机工回国抗日纪念馆中《告别南洋》介绍。

“再会吧,南洋!我们要去争取一线光明的希望!”1935年,由田汉作词、聂耳谱曲的《告别南洋》通过音乐,唱响了华侨爱国行动的激昂战歌。这首歌曲以东南亚华侨的视角切入,通过对 “告别南洋” 这一具体行为的刻画,深刻诠释了特殊历史时期华侨群体的家国情怀,成为抗战精神在海外侨胞群体中的生动缩影。

上海沦陷后,彼时,一批知名文化人士会集广州并积极投身于文艺刊物的编纂与文学作品的创作之中。1938年,辗转广州期间,巴金目睹了日军轰炸造成的惨状。广州城上空敌机盘旋,爆炸声此起彼伏。巴金就是在“几乎每天都有空袭”的恐怖氛围中,在临时栖身的陋室里,写下了小说《火》的前三章,并开创了“战地实录体”的小说范式。

不同版本的《火》。

还有蒲风主编的《中国诗坛》、靳以主编的《文丛》、欧阳山主编的《光荣》等刊物;温流写的《最后的吼声》、蒲风写的《六月流火》等诗集;司马文森写的《广州,四月的轰炸》、欧阳山写的《三水两农夫》、丘东平写的《我们在那里打了败仗》等报告文学……这些文化人士用自己的实际行动印证了“以笔为枪支援抗战”的历史事实。

这些文艺作品如同历史的棱镜,将岭南抗战的斑驳光影折射为永恒的精神图谱。这既是历史的回响,也是时代的召唤。提醒我们铭记那段刻骨铭心的历史,同时,也带着对未来的无限希望,在实现中华民族伟大复兴的道路上奋力前行。

附:抗日主题文艺作品推荐

一、舞台作品

粤剧《梦·红船》(2013年)

编剧:梁郁南 尹洪波

导演:丁凡

舞剧《沙湾往事》(2014年)

编剧:唐栋

总编导:周莉亚 韩真

潮剧《烽火揭阳》(2015年)

创编:陈作宏 陈鸿辉

导演:钟汉秋

音乐剧《烽火·冼星海》(2015年)

编剧:陈晓琳

总导演:谭颖

粤剧《南拳》(2024年)

编剧:梁郁南

导演:翁国生

二、文学作品

“抗战三部曲”《火》(1943年)

作者:巴金

《最后的吼声》(1937年)

作者:温流

《六月流火》(1935年)

作者:蒲风

《广州,四月的轰炸》(1938年)

作者:司马文森

《三水两农夫》(1938年)

作者:欧阳山

三、美术作品

《东战场的烈焰》(1932年)《白骨犹深国难悲》(1938年)

作者:高剑父

《寇机去后》(1939年)《从城市撤退》(1939年)

作者:关山月

《战后的悲哀》(1932年)《雪夜逃难》(1932年)

作者:方人定

《向前·向前》(2016年)

作者:许鸿飞

《背靠背》(2016年)

作者:陈亦均

《破晓——纪念东江纵队》(2016年)

作者:高奕庭

《东纵雄风》(2016年)

作者:许群波

三、音乐/广播作品

歌曲《告别南洋》(1935年)

作词:田汉 作曲:聂耳

广播剧《百花洞战斗》(2023年)

制作:东莞市大岭山镇文化服务中心 广东广播电视台音乐之声

四、影视作品

电视剧《东江英雄刘黑仔》(2014年)

导演:谭俏 马云

策划:王萍

文字、视频:郭昊奇

海报:林若韫