编者按:

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,南方网推出“铭记历史,缅怀先烈”系列,从文学、影视、美术、音乐、戏剧等不同文艺领域,带领读者回顾抗战题材的经典文艺作品,展现抗战文化中的不同侧面像,以此弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神。

1937年卢沟桥事变后,7月29日、30日,北平、天津接连沦陷;11月12日,日军占领上海市区,上海正式沦陷;1938年夏,河北涿州、保定等地相继失陷。华夏大地,狼烟四起。铁蹄肆虐下的普通民众,他们没有史诗般的壮语,他们也并非完美的英雄,却在人性的褶皱中绽放出最动人的光辉。

《四世同堂》第一部(百花文艺版)

老舍先生的《四世同堂》是一部表现抗战时期北平沦陷区普通民众生活与抗战的长篇小说,小说以北平小羊圈胡同为缩影,将抗战的洪流浓缩在以四世同堂的祁家为中心的十几户人家。祁瑞宣作为祁家的第三代长孙,既要维持四世同堂的大家庭秩序,又渴望投身抗战实现民族救赎,最终在支持三弟祁瑞全出城抗日的抉择中,完成从隐忍到觉醒抗争的精神蜕变;同样具有代表性的还有老先生钱默吟,其子与日本兵同归于尽,历经家破人亡的惨痛,他从淡泊名利的诗人蜕变为投身抗战的爱国志士;还有为生存委身于汉奸家庭的尤桐芳,内心始终保持着善良与正义感,暗杀日本军官失败,最终以“乱世奇女子”的形象展现底层民众的觉醒。

《白洋淀纪事》1958年4月 中国青年出版社

与北平围城,过着任人宰割、心惊肉跳的生活相比,同样是表现普通民众,孙犁先生的短篇小说《荷花淀》为抗战叙事注入了独特的柔情与力量。白洋淀的月光、清风、荷香,不是对战争的逃避,而是对生命韧性的礼赞。水生嫂们的成长轨迹,是千千万万普通女性的觉醒:月下编席、送夫参军、诱敌深入、与部队配合伏击敌人……与明月、薄雾、清风、荷香这些富有乡土气息的景物一起,把读者带进了一个富有诗情画意的境界,充满了生活的温情,而正在“向上生长的芦苇”,既是白洋淀的自然意象,也成为了在战火中千万普通女性坚韧的象征。

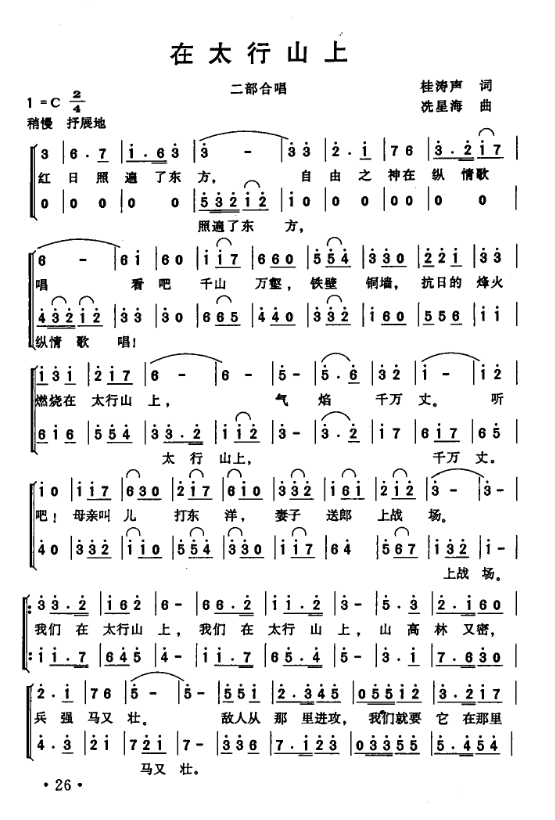

“看吧!千山万壑,铜壁铁墙。抗日的烽火,燃烧在太行山上,气焰千万丈。听吧!母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。……敌人从哪里进攻,我们就要它在哪里灭亡。”1938年,《在太行山上》词作者桂涛声目睹山西陵川“母送儿,妻送郎”的参军场景,将感动写在香烟盒上。

6月,桂涛声抵达武汉,他径直找到冼星海,请他为太行山上的战友谱一支队歌。接过桂涛声写在烟盒纸上的歌词,冼星海被太行山抗日军民的事迹深深感染,滚烫的歌词喷涌而出:“红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱……”作为抗战歌曲中的经典之作,《在太行山上》曾激励无数中华儿女投入抗日救亡洪流,肩负起民族救亡的历史重任。

《第一阶段的故事》1945年版 重庆亚洲图书社发行

茅盾的抗战小说《第一阶段的故事》则将视角转向民族工业。小说以“八·一三”淞沪抗战为背景,通过民族资本家何耀先等人物群像,展现上海各阶层对抗战的态度转变,揭示民族矛盾激化下不同阶级的命运抉择。作品中穿插前线战况与后方动员场景,构成全景式抗战叙事。木匠彻夜运送防卫工事,舞女集体卖花筹款,这些“小人物”的微光与发国难财的奸商、潜伏的汉奸形成刺目对比。正如小说中何耀先夫妇坚持生产橡胶支援前线,却在炸弹声中与工厂同归于尽,个体的坚守与时代的疯狂在此碰撞。

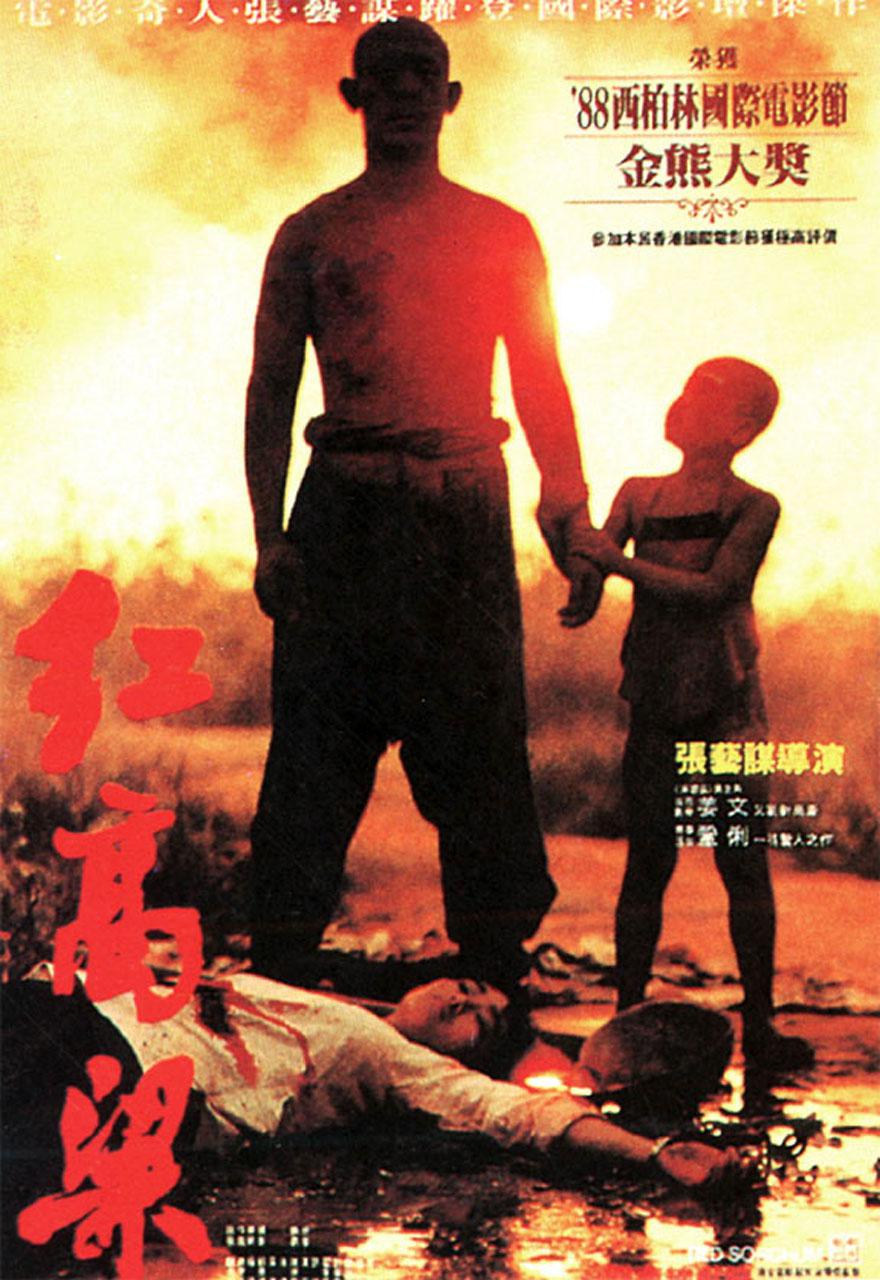

电影《红高粱》海报(1988年)

莫言的《红高粱》打破了传统抗战叙事的“英雄滤镜”,余占鳌既是绑票勒索的土匪头子,又是自发抗日的英雄,这种“身份悖论”恰恰构成了民间抗争的真实性。他劫花轿、杀单家父子、伏击日军车队,这些充满原始生命力的行为,打破了革命叙事中“英雄必须纯洁”的框架。“一轮明月冉冉升起,遍地高粱肃然默立,高粱穗子浸在月光里,像蘸过水银,汩汩生辉,我父亲在剪破的月影下闻到了比现在强烈无数倍的腥甜气息。……那股弥漫着田野的腥甜味浸透了我父亲的灵魂,在以后更加激烈更加残忍的岁月里,这股腥甜味一直伴随着他。”民间抗争的粗粝与真实,在此得到最生动的诠释,许多如余占鳌一样的中国人,用最朴素的行动保卫着自己的家园。

《三灶岛外所见》 关山月 145cmx83cm 纸本设色 1939年

文学作品以文字邀人入梦,美术作品以视觉定格永恒。1938年广州沦陷后,关山月创作了许多抗战主题的作品。创作于1939年的《三灶岛外所见》定格了敌机轰炸的瞬间。敌机掠过,黑烟腾起、火光冲天、倾斜失重的船体、落水呼救的船民……面对家国危亡,画家用这种“照相式”的瞬间抓取,将动态的暴力轰炸转化为静态控诉,凝聚起民族的抗争意志。

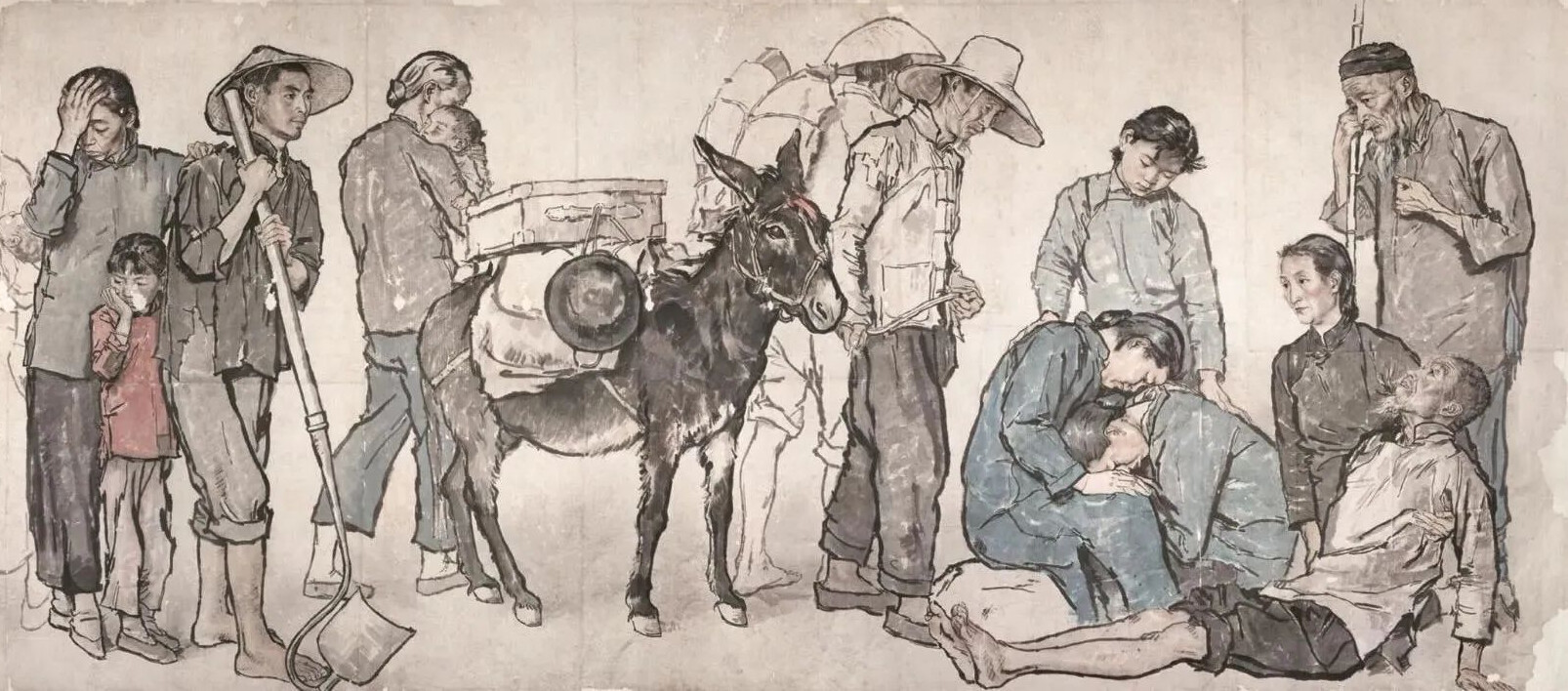

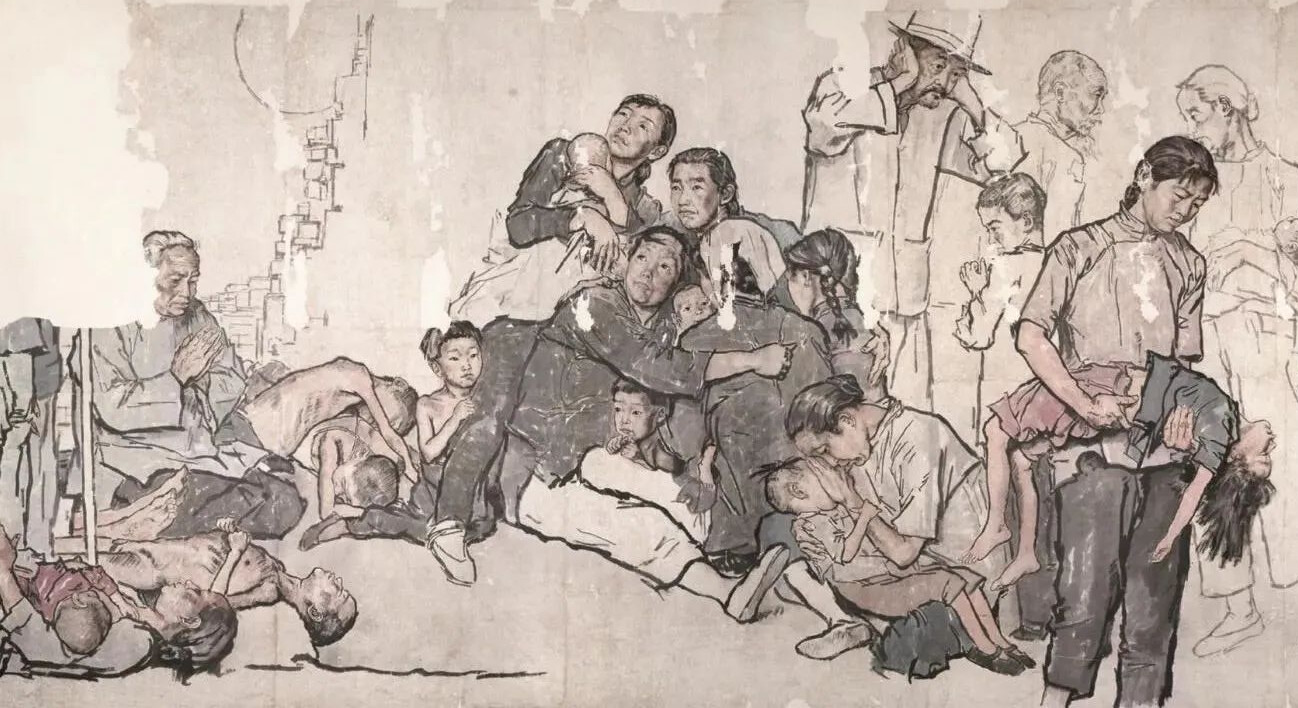

《流民图》(局部) 蒋兆和 200×1202cm 中国画 1943年

《流民图》(局部) 蒋兆和 200×1202cm 中国画 1943年

还有蒋兆和创作的《流民图》以一片瓦砾为背景,刻画了深受战争灾难之苦的难民形象。画中的人物或疲惫地牵着驮着行囊的毛驴,或呆呆看着手臂中已经死去的孩子,或一家人衣衫褴褛相依为命。作者不仅刻画人物的外在形象,更注重对人物内心的细腻挖掘,烘染出悲怆的氛围,宣泄着作者愤慨的情绪,具有强大艺术感染力。

当北平的月光被乌云遮盖,当纯洁的荷花也沾染血色,当黄土地的红高粱浸透鲜血,这些作品成为我们穿越时空的烽火台,成为我们民族记忆的遗传密码。

回望这些文艺经典,从祁瑞宣的隐忍到余占鳌的刚烈,从水生嫂的柔韧到何耀先的决绝,普通百姓的抗战故事或许没有宏大叙事的波澜壮阔,却有着“于无声处听惊雷”的震撼。他们不是完美的英雄,却在民族危亡时,用各自的方式——坚守、成长、抉择、反抗,共同筑起了“血肉长城”。

附:抗日主题文艺作品推荐

一、音乐作品

1.《在太行山上》(1938年)

作词:桂涛声 作曲:冼星海

2.《歌唱二小放牛郎》(1942年)

作词:方冰 作曲:李劫夫

3.《团结就是力量》(1943年)

作词:牧虹 作曲:卢肃

二、美术作品

1. 《东战场的烈焰》(1932年)

作者:高剑父

2. 《三灶岛外所见》(1939年)

作者:关山月

3. 《流民图》(1943年)

作者:蒋兆和

4.《铁蹄下的孤寡》(1944年)

作者:关山月

5.连环画《新儿女英雄传》(1950年)

作者:大众图书出版社

三、文学作品

1.《四世同堂》(20世纪40年代)

作者:老舍

2.《第一阶段的故事》(1945年)

作者:茅盾

3.《他起来了》(1937年)

作者:艾青

4.《白洋淀纪事》(1958年)

作者:孙犁

5.《新儿女英雄传》(1949年)

作者:袁静 孔厥

6.《小兵张嘎》(1961年)

作者:徐光耀

7.《红高粱》(1986年)

作者:莫言

8.《狼烟北平》(2020年)

作者:都梁

四、影视作品

1.电影《风云儿女》1935年

导演:许幸之

2.电影《新儿女英雄传》(1951年)

导演:史东山、吕班

3.电影《小兵张嘎》(1963年)

导演:崔嵬、欧阳红樱

4.电视剧《四世同堂》(1985年)

导演:林汝为

5.电影《红高粱》(1988年)

导演:张艺谋

6.电视剧《吕梁英雄传》(2004年)

导演:何群

7.电视剧《太行山上》(2015年)

导演:李伟

策划:王萍

文字、视频:郭昊奇

海报:武君丽 林若韫

往期回顾: