柬埔寨是历史悠久的东南亚文明古国,柬埔寨人民创造了辉煌的古代文明,以吴哥窟、吴哥王城为代表的吴哥古迹闻名天下,它们既是柬埔寨文明的象征,也是重要的世界文化遗产。柬埔寨是中国的传统友好邻邦,中柬友好交往历史悠久。

广州站将展出两月展示宗教题材文物为了增进友谊和拓展交流,为了让中国人民能近距离地欣赏柬埔寨文物瑰宝,领略异域文化风采,广东省博物馆和柬埔寨国家博物馆、中国文化遗产研究院、北京华协文化发展有限公司精诚合作,筹备《高棉的微笑——柬埔寨古代文物与艺术展》在北京、广州等地展出。其中广州站将于2015年4月18日——6月21日在广东省博物馆展出。展览精选柬埔寨国家博物馆收藏的80件宗教题材文物,分宗教神像、法器用具和建筑艺术三个部分,展示吴哥艺术家们精妙绝伦的雕刻与铸(烧)造技艺,表现柬埔寨高棉王国社会经济、文化的繁荣与兴盛。这也是柬埔寨文物首次来华展出,机会难得,弥足珍贵。

许多人知道柬埔寨是中南半岛一个多姿多彩的小国,但可能不了解它也是一个举世公认的历史悠久、文化灿烂的文明古国。它建立于公元1世纪,被称为扶南王国。公元6世纪中叶,高棉人首领拔婆跋摩和质多斯那推翻扶南的统治,建立真腊王国。8世纪初,真腊分裂为水真腊和陆真腊。阇耶跋摩二世统一了水、陆真腊,于802年建立吴哥王朝。9世纪至15世纪的吴哥王朝被称为高棉帝国,国势鼎盛之时的版图包括了今日柬埔寨全境以及泰国、老挝、越南三国的部分地区。1430年,高棉帝国灭亡。今天柬埔寨的暹粒省暹粒市曾是吴哥王朝的首都,在其方圆200多平方公里的范围内,散布着上百座建筑遗址或其他历史遗迹,统称为吴哥古迹,现存主要为吴哥王城和吴哥窟。中国公众所熟悉的“吴哥窟”,便是其中一座规模巨大的寺庙,它以全部石结构建筑和精美石雕艺术两大特色,扬名天下,与中国的长城、埃及的金字塔以及印度尼西亚的婆罗浮屠并称为古代东方四大奇迹。

古代柬埔寨人早期信仰婆罗门教,后来也崇尚印度教和佛教。无论何种信仰,国王自认为是神的化身,信徒们对心中的神祗无比虔诚,对供养的神像精心雕琢,制作的塑像或慈祥、端庄,或威严、沉稳,优雅、传神的艺术神韵千年不衰。

公元3世纪,佛教已经传入柬埔寨。公元12世纪末至13世纪,国王阇耶跋摩七世笃信大乘佛教,佛教及其雕塑艺术在吴哥发展至巅峰,留下诸多经典之作。直至今天,佛教仍是柬埔寨的国教,受到95% 以上居民的信奉、膜拜。

公元前一千多年,雅利安人创立了婆罗门教。公元后,印度移民开始大规模涌入东南亚,他们的宗教也随之传入,先是婆罗门教,然后是佛教。受此影响,柬埔寨于公元四世纪末及五世纪初(扶南王国时期)提倡信仰婆罗门教,并把它定为国教。吴哥王朝初期,婆罗门教发展为印度教,至阇耶跋摩七世(公元1182年——1219年在位)前,印度教是他们信奉的主要宗教。

婆罗门教起源于公元前2000年的吠陀教,它把人分为4种姓氏(由高至低):婆罗门(教士和学者)、刹帝利(贵族和战士)、吠舍(农夫和客商)和首陀罗(农奴和奴隶),等级森严、崇尚自然、信奉多神。梵天、毗湿奴、湿婆为其三大神,主张善恶有报,人生轮回。轮回的形态取决于现世的行为,只有达到“梵(宇宙现象的本体)我(人的生命现象)同一”方可获得解脱,修成正果。

印度教,是在婆罗门教基础上,吸收印度其他民间信仰,融合佛教、耆那教等思想,于公元8-9世纪经改革后形成的,故又被称为“新婆罗门教”。印度教在某些方面与婆罗门教有所不同,但其基本特征和文化传统仍因袭婆罗门教。印度教仍以梵天、毗湿奴、湿婆三神为主神;遵守种姓制度,婆罗门享有至上的权威;相信因果报应、祭祀万能。

为树立自己的宗教功德,每一个国王登基后,都会大力推动新庙宇的建设。吴哥贵族们则在各地修建为数众多的寺庙,将之献给神或国王,为自己树立功德和接近国王。吴哥国王们在世时修建庙宇敬献给神灵,去世后则以该庙为自己的陵墓。吴哥窟是吴哥王朝留下的最壮观、最神秘的寺庙,由国王苏利耶跋摩二世修建,国王自认为是毗湿奴的化身。吴哥遗迹,包括吴哥王城、吴哥窟、巴戎寺、巴肯寺、女王宫等600多座石砌建筑,大部分都布满了精美的浮雕,充分体现了柬埔寨人民的建筑技巧和艺术才华。鼎盛时期的吴哥王朝大肆修建都城和各种寺庙,穷奢极欲,耗尽了国力,给崇尚节俭的宗教思想提供了传播的土壤。公元13世纪,提倡简朴与克己的小乘佛教渗透传入,消解了印度教与大乘佛教的盛行。信仰的变化、国力的衰退、外敌的入侵,这一切使吴哥的辉煌无可挽回地结束了,吴哥古迹成为历史绝响,让今天的人们敬仰不已,遐思不尽。

部分展品介绍:

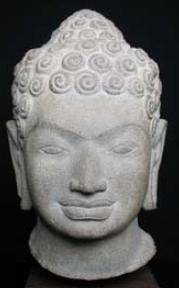

佛陀头像

来源:柬埔寨

时代:公元7世纪,前吴哥王朝时期

尺寸:31.0 x 19.0 x 20.0厘米

佛陀,即释迦牟尼,佛教创始人,后为觉悟真理者的总称。公元前六世纪,释迦牟尼创立了佛教。佛教的基本教义是“四谛”、“八正道”和“十二因缘”,核心是讲述现实世界的苦难和解决苦难的方法。主张众生平等,只要按照佛德教训修行,就能达到涅槃境界。这一主张吸引了大量下层民众。释迦牟尼去世后,由于对戒律和教义看法的不同,佛教形成不同部派:南传上座部,或称小乘佛教;北传大众部,又称大乘佛教。它们最根本的区别在于修行的目的不同,大乘佛教的修行是菩萨道,即慈航普渡,救渡众生;小乘佛教的修行是解脱道,只渡自己。

那伽护首坐佛

来源:班迭棉吉

时代:公元12世纪下半期,吴哥王朝时期,吴哥窟风格

尺寸:42.0 x 20.0 x 13.5 厘米

蛇在古柬埔寨的文化信仰中是一个非常重要的水神形象。蛇王在印度教和佛教中被称为那伽。那伽通常是长身、无足、有一个头或多个头,一般为奇数,三或五或七或九,如蛇状的特点,有时也呈现为半人半蛇形或人形。那伽形象在吴哥几乎随处可见,是当地最为常见的神。在佛教里,那伽被奉为天龙八部众之一、牟枝磷陀龙王,常与佛陀、菩萨同时出现,是佛祖的保护者。本展品蛇头展开、撑起,如伞罩在佛祖头上,保护着大师的冥想。这种受那伽庇佑的坐佛形象在前吴哥王朝时期的高棉艺术中不曾出现,但却在后来一段时期内,尤其是在吴哥时代,那伽崇拜极为普遍。

般若波罗蜜多(十一面二十二臂)

来源:戈公地区

时代:公元12世纪,吴哥王朝时期,吴哥窟风格

尺寸:15.0 x 19.0 x 4.0 厘米

在大乘佛教中一部非常重要的论书《大智度论》中写道:“般若波罗蜜是诸佛母。父母之中,母功最重,是故佛以般若为母,般舟三昧为父。”此十一面般若佛母坐像有11面和22手臂,每只手都持有不同种类的法器。

(来源:广东文化网)