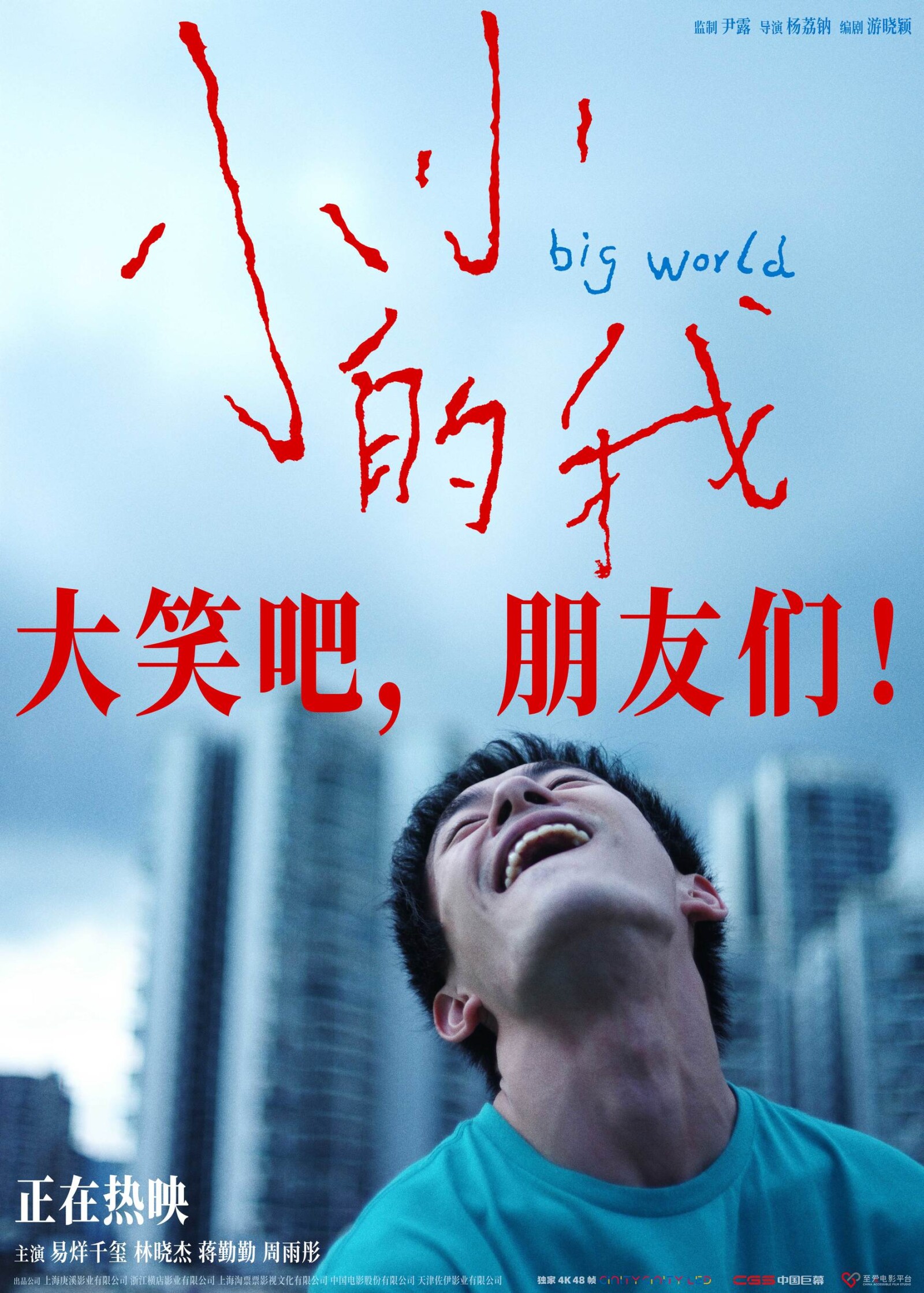

电影《小小的我》是一部聚焦于脑瘫患者的现实主义题材电影,它以平视的叙事角度和生活化手法,呈现出刘春和二十岁高考毕业后暑期的生活状态,让更多的人关注到这类人不起眼却又充满生命力的世界 。

影片没有做过多的情感渲染和铺垫,而是通过演员易烊千玺的演绎,将特殊人士对生活的渴望、情感的诉求蕴藏在日常片段中 。脑瘫少年刘春和纵使口齿不清、行动不便,即便从床上坐起来就要耗尽全力,可他对生活的热爱和对自我价值的追寻从未有过丝毫动摇。

他梦想做一名老师,在试讲课堂上,即便发言时会因表达不畅而引来异样目光,他也依旧勇敢发声,努力让自己的声音被听到 。他的执着和追求,恰似袁枚笔下 “苔花如米小,也学牡丹开” 所展现的坚韧。尽管命运给予他诸多限制,可他偏要在这狭小的生存空间里,向着广阔的梦想奋力伸展。哪怕一件普通的事情,对他来说要花费数倍的力气才能完成。

对于刘春和而言,身体的折磨只是一方面,社会上的偏见才是真正令人难受的。他在公交上给一对母子让座,那位母亲明显刻意回避;培训机构的负责人拒绝了他,而咖啡馆老板因背后利益考量才同意聘用他…… 诸如此类,或有或无地透露出对脑瘫等残障人士的偏见。

刘春和不愿被命运预设的平淡所束缚,他身躯渺小而不便,灵魂却完整无缺。尽管不屈的灵魂被困于残疾的身体,他仍未放弃。影片打破了我们对脑瘫人士 “仅能顾及吃喝拉撒” 的刻板印象,展现出他们还有更深层次的精神追求。这部电影让我们看到,一个看似渺小的个体在面对巨大困境时,能够爆发出多么惊人的力量 。

家,是刘春和生命里最温暖的港湾,更是源源不断的力量源泉。外婆陈素群,以其开朗随性的性格,成为刘春和精神世界的支柱。刘春和20岁那天,外婆热热闹闹地给他过了为数不多的生日。当别人瞧不起他时,外婆总是用那充满智慧与关爱的言语,将他拉回充满希望的光明之中 。从外婆一句 “刘春和是脑瘫,不是傻子!”中,我们便能深刻感受到那无尽的爱。外婆鼓励他去打鼓,陪他去应聘、学车,帮他勇敢追爱,给予他充分的自由去探索、去尝试,让刘春和感受到作为一个独立个体、正常成年人应有的尊重和支持。

母亲则是一位默默付出的守护者。她并非最完美,却是最真实的。她每日为照料刘春和的生活起居操碎了心,那忙碌的身影中,满溢着深沉的母爱。由于刘春和的病情,她的内心深处始终被自责的阴霾所笼罩。即便如此,她对儿子的爱却从未有过丝毫动摇。她以行动诠释着母爱的伟大,每一次精心烹制的饭菜,每一回深夜为刘春和掖好被角的举动,都饱含着无尽的深情。刘春和身后的家庭所给予的温暖与支持,如同坚实的后盾,让他在追逐梦想的漫漫长路上,拥有了勇往直前的底气。

不得不承认,影片在剧情的编排上存在一些瑕疵。雅雅这一角色的出现与消失,就像一阵突如其来的风,稍显突兀。她与刘春和的友情发展犹如闪电般迅速,在短暂的相处中,对刘春和的影响缺乏足够的铺垫与深入刻画。此外,影片在主题呈现方面,试图兼顾梦想、家庭、自我认同等多个维度,这固然丰富了影片的内涵,但也导致主线不够突出。在处理刘春和与母亲的矛盾时,解决方式略显仓促。

尽管影片《小小的我》存在不足,但它依旧是一部不可多得的现实主义题材电影。导演杨荔钠将目光聚焦到脑瘫患者这一特殊群体,让我们看到刘春和这样的个体,在面对生活的艰辛、狼狈与挣扎时,是如何咬牙坚持、努力付出的。

影片如同一束光,照亮了那些被忽视的角落,提醒着我们,无论生活遭遇多少艰难险阻,咬牙坚持,我们都能像苔花一样,在角落里蓬勃生长,绽放生命光彩,找到属于自己的 “春和景明”,让小小的个体释放出无尽能量 。

撰文:黄伟兴 湖南省电影评论协会会员、毛泽东文学院首届影评研修班学员、第五届长沙中青年文艺人才创作研修班学员。