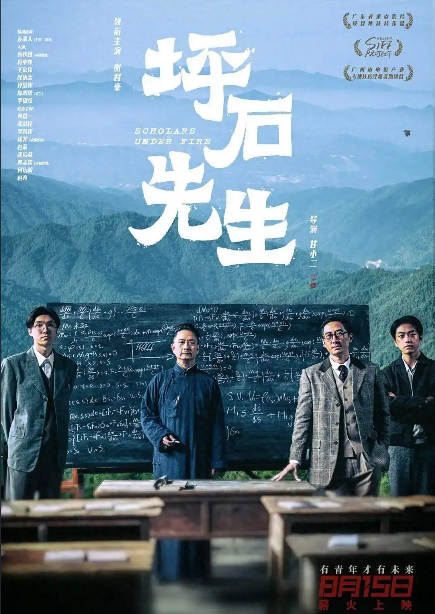

今年8月15日,抗战胜利80周年纪念日,电影《坪石先生》上映。这是一部纯正的粤产电影,题材和制作团队均为广东本土,对白以粤语为主。我期待已久,观后咀嚼亦久。就制作成本、明星阵容、特效手段而言,《坪石先生》的确只能算“小片”。但就题材新颖度和意义而言,《坪石先生》以小见大。

《坪石先生》之于去年上映的《同学们》,如同《东极岛》之于《里斯本丸沉没》,基于相同史实,剧情电影与纪录电影的“一鸡两吃”。影片以黄际遇教授为主角,时间截取1944年底到1945年初第三次粤北会战期间,位于坪石的中山大学第四次迁校。浓缩的时间空间内,各种矛盾冲突汇集,剧情张力十足。《同学们》塑造的教授是“完人”形象,重在体现人格力量和学术成就。《坪石先生》延续他们的品质,并展现出“凡人”一面。黄际遇不但要做好研究上好课,还要说服一心投军的学生、斥责他为“逃兵”的女儿,校外周旋于各方势力。人物性格的丰满度,显然高于纪录片。

“坪石先生”不唯黄际遇,指迁校至粤北的各大院校教师,张云、杜定友、卫梓松、冼玉清、邹仪新、詹安泰、叶述武、黄友棣等中大校长及教授,还有访客李约瑟,继《同学们》后,从老照片形象变成人物角色,再度现身。“戏份”减少,精神光芒依旧。黄际遇的戏份最重,谢君豪演绎到位,尽显“教授气质”“文人风骨”“苦中乐活”。抗日不唯在战场,“文脉之传承,犹如人类之繁衍”“知识救国,亦是大道”“未来,一个书生可抵十万敌军”,个中大义,在抗战题材电影中,《坪石先生》阐述得最为深刻。

影片被称为“文人电影”,是从“文人精神”角度的概括,塑造了一批文人群像。影片同时展现全民抗战状况,涉及军政警学商民各界,国民党军政当局的乱相,中共党组织的坚强,东江纵队的活跃。县长不明敌情、军官收受贿赂、学生一腔热血参军被虐待。时代背景下而不是校园里的“文人精神”,更有韧性,也更接地气。黄际遇被请到警察局,辨认“通共”学生字迹,反而给警察上起了数学课,把每个学生的概率都演算为22.22%,全部掩护过关。黄际遇去“捞”学生,面对军官的“意思”暗示,该花的钱立马花。文人从校园书斋,来到人间修罗场——这是《坪石先生》相比《同学们》的视野拓展,进而展现文人精神的角度和深度有别。

片中多个场景让人动容。1945年新年音乐会,口琴伴奏,唱起中大校友创作的歌曲《杜鹃花》,“淡淡的三月天,杜鹃花开在山坡上……哥哥,你打胜仗回来,我把杜鹃花插在你的胸前,不再插在自己的头发上”。火把照耀夜中课堂,黄际遇讲授骈文《哀盐船文》,“穷阴涸凝,寒威凛栗。黑眚拔来,阳光西匿。群饱方嬉,歌咢宴食。死气交缠,视面惟墨。夜漏始下,惊飙勃发。万窍怒号,地脉荡决”。敌机警报响起,声情并茂的朗诵戛然而止,师生跑出教室躲避。炸弹响起,火光中,校工何妈罹难。

最让我泪不可抑的,是卫梓松教授面对日寇的回头冷笑。卫梓松是建工系主任,擅象棋,胖胖的乐天派。其实他身有疾病,影片中表现为不时咳嗽,不及撤离,落入侵占坪石的日军之手。他坚拒出任伪“维持会”会长,服用过量安眠药,自杀殉国。他的回头冷笑,充满对穷凶极恶敌人的不屑,文弱书生慷慨赴死的决绝。卫梓松是中国近代工程测量学先驱,著有由蔡元培作序的《实用测量法》。这等人才牺牲,国之大殇。这一刻的冷笑,响彻粤北山河,诠释何为舍生取义。

片中出现两位殉难者的镜头,除卫梓松外,还有中大郑海柱副教授的夫人罗秀贞。她怀抱年幼的女儿被日军追赶,走投无路之际纵身跳崖而死。中大和其他学校死伤于日军之手者,不止于此。中大附中教师陆兴焰、学生诸兆永由坪石转移仁化途中,被日军杀害。仲元中学校长梁镜尧带领学生,拿起枪抗击日军,30多人战死。

抗战内迁高校,都有一部苦难史。未及内迁和内迁后,包括中大广州校舍在内的多所高校,遭到日机无差别轰炸,师生死伤惨重。迁校后直接面对日寇铁蹄者,据现有资料,唯有坪石地区各校。在这一背景下,再看《坪石先生》,更感文人身躯之伟岸,再看卫梓松教授的冷笑,更感文人精神之凛然。

撰文 邹高翔