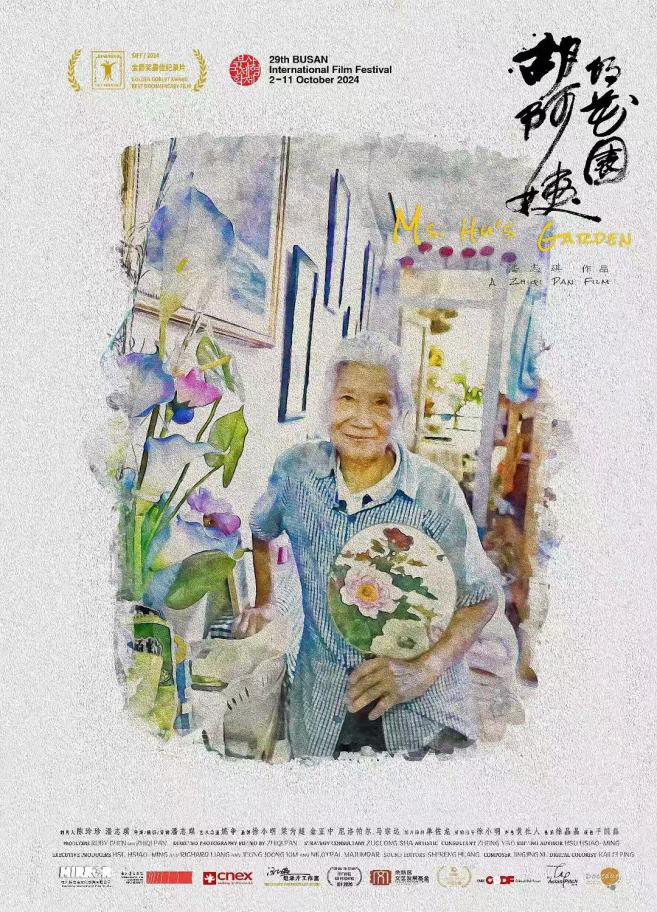

在生活节奏快速的今天,纪录电影《胡阿姨的花园》如同一道温柔而坚韧的光。这份横跨九年的影像,将镜头对准了重庆一位经营廉价旅馆的胡阿姨。生活清贫,她却以微薄之力为住客遮风挡雨,更以拾荒所得的“垃圾”,于一隅之地中构建起一座缤纷的花园。这座花园,是她对抗现实困顿的诗意堡垒,是她实现自我救赎、抚慰患病儿子少斌的精神处方。在这个充满焦虑的时代,胡阿姨为我们展示了另一种生活的方式:真正的富足,在于灵魂的充盈;真正的智者,是在瓦砾之间播种希望的人。

物的重生,人的栖居

胡阿姨的花园,是一座由城市“遗骸”构筑的乌托邦。她从废弃的公园捡来塑料蘑菇,从丢弃的旧物中淘来恐龙模型与玩具,也将那些被人遗弃的植物,小心翼翼地移植于自己的天地。这些承载着过往记忆的“城市碎片”,在她的巧手下重获新生,静默地延续着生命的叙事。这座花园因而超越了它的物理形态,成为一个收纳居民喜怒哀乐、见证城市变迁的微观宇宙。

影片中有一个极具反差的段落:儿子少斌和胡阿姨漫步在城市的街头,少斌望着远处开阔的江景,劝母亲多去看看外面的世界。他说,美的是外界的这些东西,而不是她那个自己搭建的垃圾场。

然而,这座外人眼中的“垃圾场”,恰是她内心最丰盈的“大世界”。胡阿姨用毕生的行动,回应着“何为美,何为价值”,而答案就藏在她与花园的无言对话之中。

小世界,大慈悲

胡阿姨在重庆十八梯经营一家廉价旅馆,收容了许多徘徊于人生低谷的住客。这些个体的故事常常被忽略,胡阿姨却看见了他们。她不仅提供一处大家支付得起的栖身之所,时常用自己拾荒换来的微薄收入接济他们,更为他们提供了一种罕见的、不带评判的理解与包容。胡阿姨常常把“劳动就是光荣的”挂在嘴边,激励着她的每一位住客。

胡阿姨的智慧,是扎根于泥土的行动哲学。在影片中,胡阿姨与少斌也曾探讨过“活着”的意义,胡阿姨告诉少斌,我们就要像《钢铁是怎样炼成的》一书的保尔·柯察金一样,即便双目失明、全身瘫痪,也是坚韧地“奋勇向前”。她的花园,正是这一哲学的实体化:每一件被遗弃之物都在这里重获尊严;每一个受挫的生命都能在此短暂喘息。

影片最终指引我们抵达的,是胡阿姨那片无人能夺、丰饶无比的内心世界——她的“精神花园”。物质的匮乏并未导致精神的贫瘠,相反,通过创造与给予,她构建了一个无比丰盈的王国。这座有形的花园,只是她内心世界的外在显影。

回到胡阿姨本身,她的人生并非一帆风顺。早年的职业经历让她陷入了巨大的债务危机之中,而她那近乎偏执的“善良”,又使她屡屡陷入骗局。少斌就曾经评价他的母亲:“勤劳而愚蠢”。这句评价,让我们看到了一个立体的、真实的且不断受挫的灵魂。

在城市现代化的进程之中,胡阿姨原来的花园被改造。她从她的“花果山”退居到了少斌的公租房;花园里的梯子成了上下铺上的小梯子;十八梯完成了改造,成了热门网红打卡景点。但她依然每天背着箩筐穿梭在城市的大街小巷,有时与曾经的住户碰面,畅想着她即将开业的新旅馆;有时再把那些被遗忘的植物、盆栽带回家,在她的小阳台上开辟出一个新的天地。在无法外出的那几年,她沿着楼道里瓷砖与瓷砖拼接的直线不停地走着,去保持身体的平衡,去感受生命的流动。

生命延续着,“花园”也就延续着。

《胡阿姨的花园》正带着胡阿姨将种子播向远方。于她而言,这部关于她的纪录片带着她走向了她无法看见、抵达的更大的世界。该片获评第26届上海国际电影节金爵奖最佳纪录片、莫斯科国际电影节最佳纪录片奖、第四届华语纪录电影大会社会纪实类推荐作品及“国家影像典藏工程”永久收藏作品,分别在第37届中国金鸡百花电影节“金鸡国产电影展”单元、第二届海丝纪录片大会、第十五届北京国际电影节“真实至上”单元进行展映。影片的价值,不仅在于记录了一位普通人,更在于向我们展示了时代的温度:社会的进步,不仅仅在于高楼大厦的耸立,更在于能珍视每一个“胡阿姨”的丰盈灵魂。

导演用九年的时间,从快速变迁的社会图景中拾取了一个看似“微不足道”的普通老人。这个过程,与胡阿姨从城市废墟中拾取“垃圾”何其相似。这些被我们日常忽略的个体生命,在导演的镜头下,被小心地保存、擦拭,并安置于《胡阿姨的花园》这部作品之中。最终,这部纪录片也成了一座“花园”。我们正是通过这样的记录,共同抵御着历史的遗忘,为无数沉默的“胡阿姨”,建立了一座不朽的、精神的“花园”。

撰文:韦林含