导读:不是所有的流行都能成为经典——从“大众消遣”到“伟大天才”有多远?是生存还是毁灭?很深沉也很逗——那些年我们的“莎翁记忆”;《十四行诗》“有基情”?莎翁真的“男女通杀”?——莎士比亚的谜样性向就这样文艺地被评论家争论了数百年;世界的也是中国的——今天读莎翁我们读什么?世界读书日,也是莎士比亚逝世400周年,光明网文化频道特约多位文艺界、学术界名人畅谈莎士比亚,以飨读者。

很少有这样一位作家,人们对他的爱恨情仇肆虐到没有底线可言,马克思不吝点赞:“人类最伟大的天才”,歌德只读了他剧本的第一句,便“我的一生就属于了他”。雨果说“莎士比亚这种天才的降临,使得艺术、科学、哲学或者整个社会焕然一新。他的光辉照耀着全人类,从时代的这一个尽头到那一个尽头。”再说说我们身边的,前段,一位中国作家花光自己10多年的全部积蓄一百多万,只为整容整成心中偶像莎士比亚,这中国人整成歪果仁的节奏,是不是看得尴尬癌都犯了……从维多利亚时期到现在,真心应了萧伯纳那句“莎士比亚崇拜”现象……

“莎翁粉”遍布全世界不分年龄不分性别不分种族这一点没有悬念,如果问你爱他什么了?你兴许会给出各种答案:跌宕起伏又扣人心弦的故事、栩栩如生又丰富多彩的人物、华美淋漓又细腻透骨的文字、壮丽恢宏又工巧雅致的风格、如泣如诉又痴醉入梦的情感、纠结丰满又睿智深沉的思想……

有“赞”便有“黑”,“赞”与“黑”往往都是两两相生,有人说他已经过时了,有人说他就生活在我们的这个时代;有人查他的家谱、画像;有人认为他以恐怖为乐,玩的不过是心跳的文字游戏;有人认为他文体造作,幼稚无畏冒充英雄‘有人甚至觉得他跟现在许多编剧一样,身后卧有“枪手”。伏尔泰直接人尽皆知的《哈姆雷特》“开撕”,炮轰“整场戏愚不可及”。此外,“种族歧视”、“反人民”倾向、“去莎士比亚”……他的身上太多太多的标签已然有些模糊不清。

不知是天意还是巧合,这位写尽人间生死、悲欢离合的大家,他自己的生与死,竟贯穿着两个戏剧的数字——生于4月23日,卒于4月23日。这个数字跟他的戏剧一样,也是个谜。这位有史以来最复杂最具挑战性、最无尽最让人捉摸不透的剧作家和诗人,到底是以怎样的性情和才情,怎样的深度和艺术,颠倒众生魅惑人心数百年?如果说这神秘这伟大这美丽本身就是一个谜,那么400年来,人们还在谈,还在解,还在演,还在念。所以,你说他到底属于哪一个时代?

2016年4月23日,距离莎士比亚去世的1616年4月23日,正好400年,在这样一个全世界莎翁粉们都在怀念大师的日子,我们特意约请了他在我国的一些专家学者粉,一起来聊吧。

不是所有的流行都能成为经典

——莎翁逆袭史 从“大众消遣”到“伟大天才”有多远

我们翻看莎士比亚的简历,会发现一段有趣的逆袭,他20岁后到了伦敦,在剧院当过马夫、杂役,后来加入剧团,做过演员、导演、编剧,后来成为剧院股东;他1588年前后开始写作,曾有位剧作家以轻蔑的语气写文章嘲笑他这样一个“粗俗的平民”、“暴发户式的乌鸦”竟敢同“高尚的天才”一比高低!但莎士比亚还是赢得了广大观众的爱,大学生们演出他的剧本,如《哈姆雷特》。

光明网:回到莎士比亚的时代,16世纪的英格兰处在中世纪和文艺复兴的历史变革期,戏剧当时还是大众艺术,就跟我们今天看电影、看电视一样普遍。那么莎士比亚是如何从大众消遣的时代开始,直至成为经典的中心?

曲士飞:(中央戏剧学院副教授 戏剧文学系副主任)

其实很多的经典都曾经是大众艺术,莎士比亚也不例外,几乎在伦敦的所有剧院都有上演他的戏,他成为经典一是因为故事本身好看,他还可以说是个思想家,马丁艾斯林在《戏剧剖析》里讲过戏剧的本质是什么,我觉得莎士比亚的戏剧都很吻合。首先是知识与见解,他的作品有思考有哲学!第二是诗意与美,《仲夏夜之梦》、《第十二夜》诗意无处不见;第三是娱乐与消遣,很多人一听到经典就以为很严肃,其实不然,莎士比亚的作品充满娱乐性,比如朱生豪先生的译本,音乐响起,他就翻译成中文“喇叭奏花腔”,特别有中国民间戏曲的风范。他的作品从世俗的角度说,有调侃、逗乐,也有杀戮,充满刺激,从内涵的角度说,带有思考,这些是他从流行艺术发展成为经典的重要基础。我觉得不是所有的流行都能成为经典,而莎士比亚曾经的流行成为了经典。

谈瀛洲: (复旦大学外文学院教授、外国文学研究所所长)

莎士比亚正好生活在英国戏剧的一个黄金时期,他童年时英国刚开始有一个专业剧院,大众和宫廷很喜欢这种娱乐。当然清教徒的势力在慢慢增长,他们反对戏剧,清教徒得势后就关闭了剧院。莎士比亚三十岁时,宫内大臣剧团成立,剧团给女王演出,也给百姓演出,伊丽莎白去世后,詹姆士一世继位,把剧团升格为国王供奉剧团。所以现在想想,莎士比亚当时在英国戏剧界享有很高地位。至于经典化,是个逐步的过程,另外,莱辛、施雷格尔、歌德等人给他很高评价,为他世界地位的奠定起到了重要作用。

陈奇佳:(中国人民大学教授、博士生导师,文学院副院长,电影学学科带头人)

第一,他本身具有的一种天才的力量。你琢磨一下他的语言,那种语感的搭配,确实是非常怪的,同样说一句话,他的表达可能就会比别人有意思;第二,他有火一样的表现能力,他的作品对人类苦难、精神的诉诸,对痛苦的深思,有极其深刻的洞察;第三,我认为莎士比亚“绝对的地位”跟英语世界语言的泛化和优势也有关。简单说,他本人的高度、历史原因、名人民众的推崇、英语的优势地位等,他的成功离不开这些合力因素。

张健钟:(中国国家话剧院一级编剧,中国戏剧文学学会副理事长)

当年莎士比亚环球剧院,观众群中有显贵的社会上流,也有普通的下层市民,甚至站着看戏的贩夫走卒。观众乐于来看一种被称为“戏剧”的舞台表演。我相信他是个精通舞台表演实践的好演员,他是探寻和描写人情世故的高手,他还能乖巧地援用各个才子的写剧材料,莎翁戏剧与国人国剧有那么多契合:如:人物动机的鲜明而直入的展示,爱恨情仇的浓烈传达,叙事的开放性结构和传奇性,以及结尾的满足,戏剧舞台的象征意味等等,都使莎翁戏剧的中国化传播,有广阔的空间。

翟业军:(南京大学文学院副教授)

经典不是“攀升”而是靠年复一年的消费和阐释等接受方式“淘洗”出来的,看的就是它是否能够击中人心,这就像袁中郎把弋阳腔列为与“庸僧谈禅”、“窗下狗斗”一样的大俗,它的后身京剧却成了国粹,其奥秘就在于京剧之俗恰恰切合了我们最真切的人生。莎士比亚不仅在他那个时代,就是在当下也是俗的,俗到生气淋漓,这样的俗不是雅,是什么?

是生存还是毁灭?很深沉也很逗

——那些年我们的“莎翁记忆”

如果让你罗列几个莎士比亚的作品,你脱口而出的会是什么?《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《麦克白》、《李尔王》、《威尼斯商人》……这些或许是比较高频的,不管你现在还是否会打开莎士比亚,有些尘封的记忆和画面恐怕难以磨灭。《罗密欧与朱丽叶》,优美的语句诉说着少年男女对爱情的热忱,孩子间的爱情如此纯净不掺半粒杂质,那一段荡气回肠的著名殉情成就了戏剧里青年恋人的典型。当死亡让爱情凝固,当死亡让爱情成为永恒,这种美很美很凄凉,所谓悲剧;《哈姆雷特》则代表着整个西方文艺复兴时期文学的最高成就,满怀心事的忧郁王子,天生敏感的诗人气质,高贵而脆弱,脆弱且敏锐,敏锐又理想主义,复仇还是不复仇?生存还是毁灭?莎士比亚给出了一道人类永远都要面对的选择题,那画面太纠结我不忍看。高贵王子把个人复仇提升到重整乾坤的高度,终而也只能用以死来祭奠尊严,这就是莎士比亚的优雅与恐怖!还记得那单纯美丽的奥菲利亚,在歌声荡漾的水中,披散着头发,无望地被吞噬,满满的虐心!在同样很虐的《李尔王》中,李尔王又跟自己的女儿展开了权利与爱,权利与伦理,真实与谎言的生死大战,是虚伪的谄媚,还是真实而不中听的直言?你要哪一个?有时候,人心的现实就是经不起一点追问,你无法不面对,你又容易被迷惑,迷惑之后的结果可能便是更加让人无法直面的考验,那些你生命中无法承受的轻与重,往往关乎生死。生命结束悲剧戛然而止,留下无限深思,莎士比亚残忍到总是用极致来回答。

《哈姆雷特》剧照

《李尔王》剧照

光明网:时而热情时而高冷,时而调侃时而严肃,在理解与迷茫之间,莎士比亚以他极其精致的EQ,每一步都走得惊心动魄,当他把人物置于各种极端的情况下,当人体和情感内的力量被充分调动出来之后,那些经典人物的灵魂总能触动我们的灵魂。那么在您的心里,莎士比亚给您带来过哪些难忘的阅读记忆?

张健钟:比起端着一杯红茶,坐在家居沙发里静读莎士比亚剧本,我会更喜欢在剧场里品读莎翁。在他400周年逝世日,我在中国国家话剧院舞台上重读了由王晓鹰导演的莎氏剧作《理查德三世》。全场爆满,台侧打击手的鼓声把观剧的心潮击得汹涌澎湃,这是充满中国元素的意象舞台,能够把阴谋篡权和血腥暴虐的恶人表现得既狂野毒辣又美言惑众的……真是多亏了莎士比亚!当我走在莎氏故居中,花园里长椅边不断有莎氏剧团的演员在表演;当我倘佯在伦敦泰晤士河畔,走进环球剧院,我沉思着,我回味着歌德对莎士比亚的评价:“莎士比亚已把全部人性的各种倾向,无论在高度上还是在深度上,都描写得竭尽无余!”

陈奇佳:给我有强烈触动感的是《李尔王》和《麦克白》。你看日本很伟大的导演黑泽明翻拍的莎剧,《蜘蛛巢城》和《乱》,(翻拍《麦克白》和《李尔王》),是翻拍莎剧最成功的作品,《麦克白》表现了人的内心阴暗面对人的控制,以及受到这种控制之后精神上的脆弱,莎士比亚不仅成功地在剧中把它得以表现,而且台词非常棒,很深沉!

谈瀛洲:莎士比亚就是为当时的戏剧舞台而写作的,所以他的作品在当时是雅俗共赏的,在他的作品里其实高雅和低俗并存,深沉的哲思和粗鲁的笑话兼有的。

翟业军:我觉得莎士比亚是极剧烈的,剧烈是指他把他所遭逢的每一类情感、性格都推向极致,从而令我们凛然,就像奥赛罗的嫉妒,一种因为深爱而来的不能自已的疯狂,也像哈姆雷特的犹豫,一种因为洞穿了自身以及世界的荒诞命运以后的无力;莎士比亚又是极辽阔的,辽阔是因为他把我们所有的疼痛和欢欣都呈现和宣泄了出来,我们看的不是莎士比亚,我们是在与自己相逢,恍如初见的相逢。

叶匡政:(诗人、文化评论家)

莎士比亚的戏剧就是一部人性的百科全书,它触及了人类真实的生存状况,如《哈姆雷特》,对人生重大问题揭示之深,在故事、精神、语言的穿透下,让人震撼。可以说,把莎士比亚读透了,对人性也就了解了。我年轻时看莎士比亚,对人性阴暗面不太懂,对作品理解不深。人在沧桑过后,可能触动更深。

曲士飞:我呢觉得《第十二夜》开篇写得特别逗,公爵:假如音乐是爱情的食粮,那么就把音乐尽量奏下去。好让爱情因为过饱而被噎死,很有意思,人物特点在剧本第一句话就出来了,很搞笑。高二时我看了麦克白,开场有一段讲麦克白从战场下来,路过一些树林,见到三个女巫,女巫们正在锅里煮东西,煮的是什么呢,猫头鹰的尾巴、变色龙的爪子等,我当时觉得好玩把它背下来了。许多年以后,我在面试一个学生的时候,学生说对麦克白印象很深,我就问他女巫锅里煮了什么,他傻了想不起来,我说没关系,哈哈。这是我高中看的作品,我当时可能不会想太多高深的思想,而是会好奇一些好玩的东西。

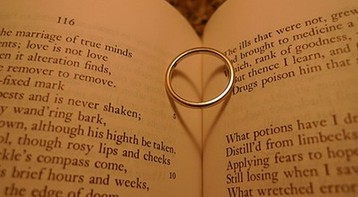

《十四行诗》“有基情”?

——莎翁性向总是谜

光明网:刚才说到好玩的东西,我们现在来八一八,尽管莎翁娶了安娜哈撒韦,但还是堵不住人们对他性向的猜测,他的真正性向一直是文学批评家争议不绝的话题。有一种流行的说法是《十四行诗》是献给同性爱人的,对于这种说法,您怎么看?

张健钟:他自身有不少谜一样的经历,他狂热追求美女、有夫之女,又对小帅哥连抛情诗,他是擅于表现情场佳话的情探情圣!

曲士飞:这可能是一种误读吧,大家之所以误会是因为它有一部分是写给一位漂亮的男士贵族,他写的是关于这个男子纯洁的爱,但这个爱并不是莎士比亚本人对他的爱,大家以为是用第一视角写的。其实爱有很多种,男人之间有友情是很正常的,但艺术家的生活常常给人造成很多想象。

谈瀛洲:我觉得,这其中表达的情感之炽烈,是不是已超出了一般友谊的程度?当然也有不少作家和评论家是加以驳斥的。至于这位青年男子是谁,有认为是当时的一位青年贵族南安普顿伯爵的;也有认为是另一位贵族,彭勃洛克伯爵的。王尔德写过一篇长文,认为是莎士比亚剧团里的一位青年男演员,(当时戏剧里的女性角色是由男子扮演),总之,这至今没有确定的说法。

光明网:那莎士比亚的妻子知情吗?

谈瀛洲:他的《十四行诗集》是出版了的,所以他的妻子很可能会知道。

光明网:那在感情方面,莎士比亚岂不是有男女“通杀”之嫌?

谈瀛洲:我觉得是的,呵呵。

世界的也是中国的

——今天读莎翁我们读什么?

莎士比亚是世界的,也是中国的。世界莎士比亚大会每5年一届,是学术界、文艺界的盛会,全世界各地的莎士比亚戏剧节琳琅满目。改革开放后,京沪作为文化重镇,也有过好几次莎士比亚戏剧节,还有改编成京剧、沪剧、梆子戏、越剧等等的尝试,翻译界也已有好几套全集版和单行版。曾有人计算过,全世界差不多每七分钟就会有诞生一篇关于《哈姆雷特》的论文。在伦敦的环球剧院,演完一部莎士比亚的戏,第二天会安排一场需要购票的“谈话剧院”,观众当场与主创人员交流问答。

光明网:或许到了今天,我们已不再重复“莎士比亚是伟大的天才”这样的陈词。那么在我国“倡导全民阅读,建设书香社会”的今天;在随着新媒体的发展、公众阅读方式产生变化的今天,我们该如何面对经典?我们读莎士比亚的意义又在哪里?

吴为山:(中国美术馆馆长)

我们生活在一个物质更新的时代,科技带来的物质时时冲击着我们,在此之下的人们难免有一份浮躁,有一份不安,如何使自己的精神沉淀下来,内心安静下来,诗意地栖居在大地上,读书尤为重要。读书不但可以明智,还可以让我们的生命延伸,它可以让我们生活在任何一个时代,而对过去的遥想和追问,又可以使我们得到新的启发。我曾经做过莎士比亚的雕像,现在也在做汤显祖的雕像,我觉得莎士比亚可以跟汤显祖产生一个对话,我们比较来读,或许会得到更多的感觉,即便是在似懂非懂中,跟古人有一种若即若离的对话。现在倡导全民阅读非常好,但是面对书的泛滥,要推荐哪些书也很重要。我觉得读书也好,全民阅读也好,都是一个民族走向健康的重要举措。总之,读书要读好书,做事要做好事,交友要交好人,讲话要讲真话。

林存安:(安徽省美术家协会常务副主席、合肥市人大常委会副主任)

我去过莎士比亚的故居,我觉得英国人对莎士比亚的缅怀、纪念、膜拜简直已经融入到他们的日常生活中去了!说到重读经典,说到“全民阅读”,这又让我想到了自己曾在以色列看到的一些情景:在火车上,在公交车站,在公交车上面的座位旁,摆放着各种书籍,乘客上车后,不管在座位上还是伏在车厢门口的,有很多人会拿起书来读,可以说全民阅读蔚然成风,犹太人的这种阅读精神,不知是否也可以给我们一些启示?

陈奇佳:我觉得经典在任何时代都是需要被重读的,社会大众主要热爱和关注他们那个时代的流行文化,这都无可厚非。我觉得每个时代都有那个时代所谓的经典,而伟大时代也能生产出被后人称之为经典的作品。

张健钟:值得我们剧作家学习莎翁的最大启示是莎翁对人类生存环境和人性发展的深切关注,这或许正是我们许多剧作家较为缺乏的戏剧品质,值得反思。从反思当代人类自身困局和经验来看,一切当代戏剧都是历史剧;从苦苦探求人类命运和前景来看,一切历史剧又恰乎是当代剧。作为戏剧大国的中国戏剧人会明白自己的使命和担当。中国戏剧人少的不会是技巧才质,多的或许是自身应卸下的束缚。

谈瀛洲:莎士比亚的剧作写出了人性的两面性,就像他在《哈姆雷特》里所写,人一方面像天神,但另一方面又不过是“尘土的精华”,会病、会死,会有种种错误的认识,会干坏事。他的这种对人的深刻认识,在我们今天的许多文学作品里达不到或不能完全达到的,所以今天读莎士比亚,也许最大的意义就在这里。

曲士飞:“世界读书日”呼唤人们通过文字去思考,这和你通过电影电视这些影像得出的感受是不同的,看了文字,会有一个文字想象力,再去看影像,会产生一个对比。莎士比亚作品是人类共同文化遗产,没有理由不去继承,不要因为它是经典就觉得距离遥远,其实他从来没有离开过我们。其实我们看美国的电影,像《罗密欧与朱丽叶》,李奥纳多演的那版,大家很难想象它已是一个完全现代的故事了,当然如果你看不懂剧本,就看他的故事集好啦,还有电影、喜剧、电视剧,只要是莎士比亚本质的东西,是他的故事、人物和思考。我觉得对现在新媒体时代的人们来说,阅读可以多种多样。

《罗密欧与朱丽叶》剧照

莎士比亚画像

致莎士比亚,致无尽的莎士比亚!