编者按:

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,南方网推出“铭记历史,缅怀先烈”系列,从文学、影视、美术、音乐、戏剧等不同文艺领域,带领读者回顾抗战题材的经典文艺作品,展现抗战文化中的不同侧面像,以此弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神。

从1931年至1945年,抗日战争持续了14年之久,在民族存亡之际,中国教育界以惊人的韧性守护文明火种。无论是西南联大、华南高校,还是敌后沦陷区以及抗日根据地的教育工作者,他们都在战火中坚持办学,用知识延续民族希望,铸就了教育史上的不朽篇章。

高校“文化长征”,保留教育火种

电影《无问西东》里,西南联大的铁皮屋顶教室在雨季咚咚作响,师生们在雨声与讲课声的交织中研读真理;日军轰炸过后,炸弹坑旁的木箱成了临时课桌,黑板上的公式与远处的硝烟形成震撼对比。这部作品将1938年北大、清华、南开三校的迁徙史诗具象化——从长沙临时大学到昆明西南联大,师生徒步三千里,在荒岭上用茅草搭建校舍,却培育出2位诺贝尔奖得主,8位“两弹一星”元勋,171位两院院士,100多位人文大师,创造了“近代中国教育的奇迹”。

电视剧《战火中的青春》

电视剧《战火中的青春》以虚构人物串联真实历史,梅贻琦的那句台词:“请带着对祖国的爱去学习、去工作、去研发”,道破了联大精神的内核。闻一多在油灯下坚持校订《楚辞》,钱穆在防空洞撰写《国史大纲》,华罗庚在牛棚改建的屋子里推演《堆垒素数论》……这些细节印证着校训“刚毅坚卓”的重量,也诠释了“最艰难时的学术坚守,才是文明的脊梁”。

电影《坪石先生》

华南高校的迁徙同样动人。电影《同学们》《坪石先生》再现了中山大学的辗转历程。1938年广州沦陷后,师生携典籍迁往粤北坪石,在祠堂开课、向村民义诊,甚至开办函授学校播撒知识种子。数学家黄际遇在返校途中罹难时,公文包里还装着未完成的书稿;岭南大学从香港到梅县的迁徙路上,师生们用扁担挑着图书仪器,让教育火种在岭南大地生生不息。

敌后抗争教育,唤醒万千民众

抗战时期的教育坚守不仅仅局限于高校的“文化长征”,在敌后沦陷区以及抗日根据地,教育工作者们同样在艰难的环境中坚持办学,延续教育火种。

在抗日根据地,中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)以“团结、紧张、严肃、活泼”为校训,成为抗日根据地的“革命熔炉”。电视剧《烽火抗大》中,生动再现了抗大的办学精神和学员们的英勇事迹,在那个烽火年代,抗大的办学精神激励了无数青年投身抗日救亡运动。

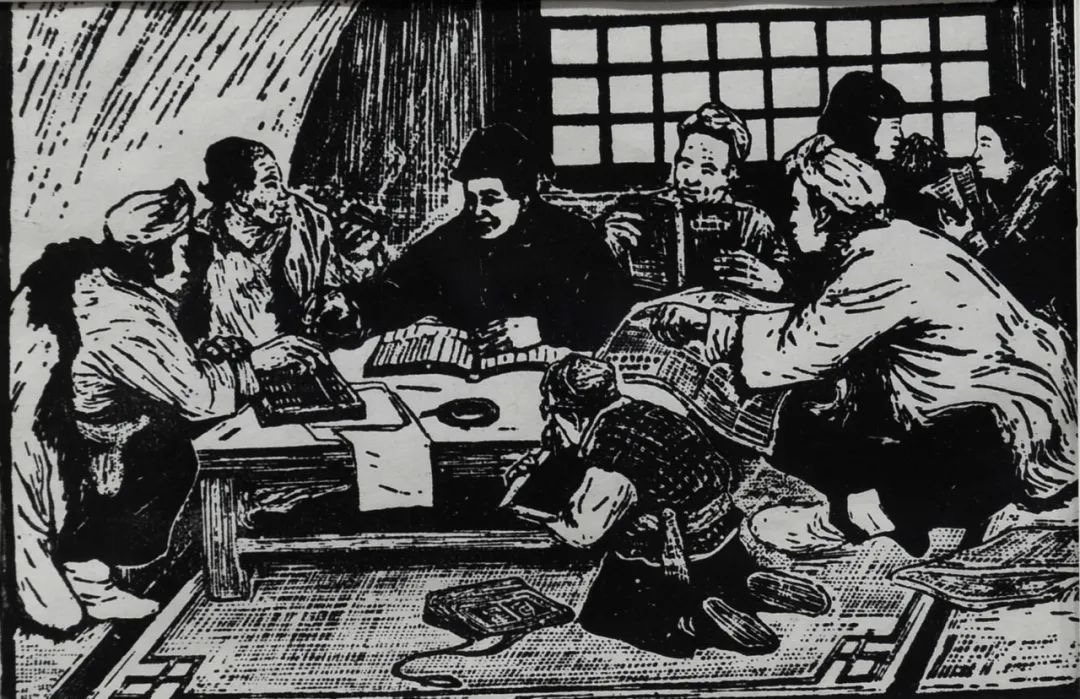

木刻作品《冬学》

此外,陕甘宁边区开展了轰轰烈烈的冬学运动,木刻作品《冬学》便记录了当时群众学习的场景。冬学运动,通过夜校和识字班等形式,扫除文盲,普及文化知识,不仅提高了群众的文化水平,也增强了群众的抗日意识,为抗战胜利奠定了坚实的群众基础。

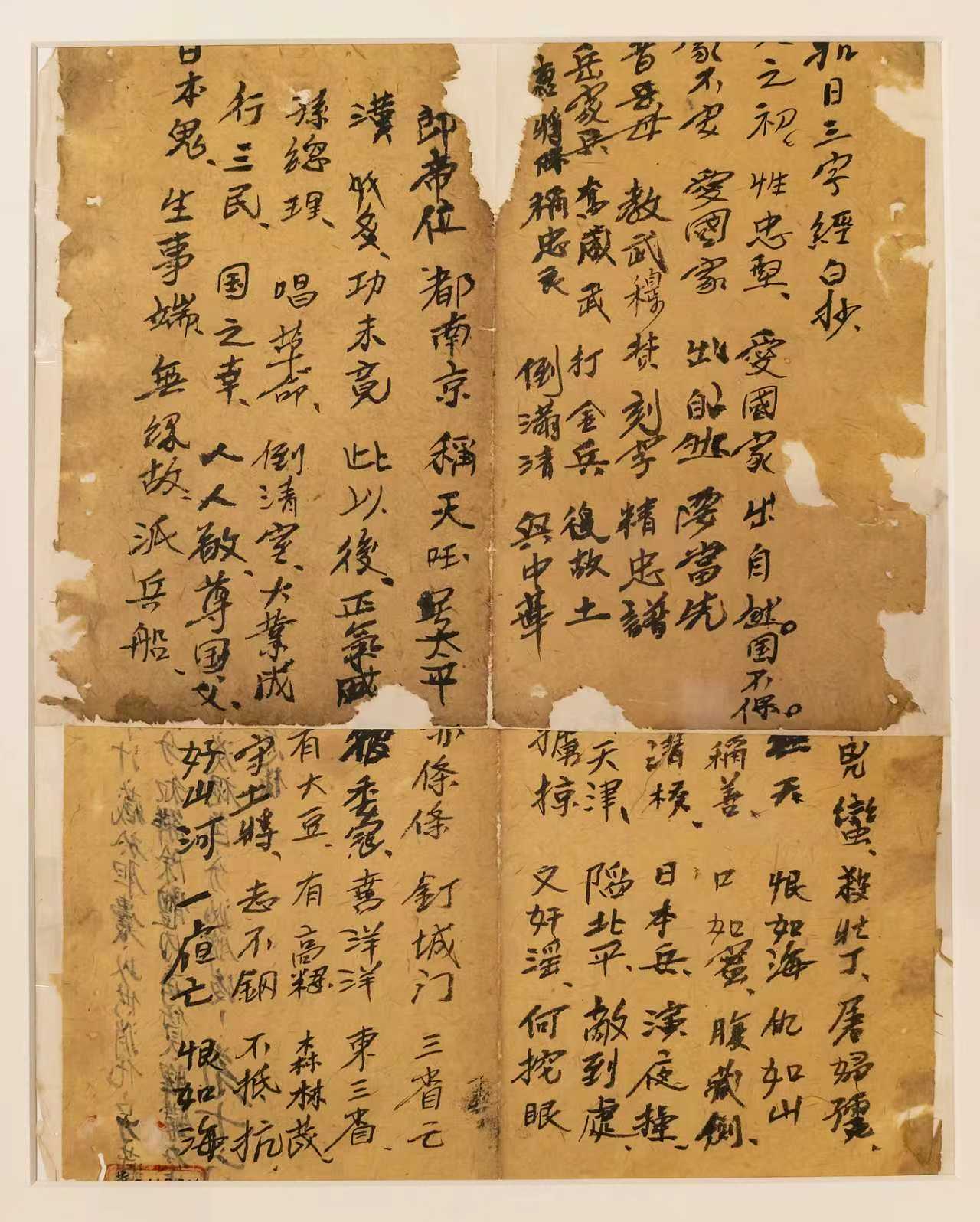

《抗日三字经》

沦陷区的教育者们则在阴影中播种希望。他们编写《抗日三字经》,用“人人战,处处抗”“驱强敌,得幸福”的通俗字句启蒙孩童和大众。他们身处艰难环境,仍不忘延续教育火种,这些隐秘课堂里的低语,虽微弱却坚定,最终汇聚成反抗的呐喊。

从西南联大的茅屋课堂到华南高校的竹棚校舍,从敌后根据地的冬学夜校到沦陷区的隐秘课堂,教育工作者们用知识和信念点燃了希望的火炬,照亮了抗战胜利的道路。他们以自己的实际行动证明:知识不仅是文明的载体,更是抗敌的利器。当书声穿透炮火,这份“向死而生”的坚守,早已超越了教育本身,它是一个民族在绝境中对未来的笃定,是“只要文明火种不灭,民族就永远站立”的精神宣言。

附:抗日主题文艺作品推荐

一、音乐作品

1.《抗日军政大学校歌》(1937年)

作词:凯丰 作曲:吕骥

2.《读书郎》(1944年)

作词:宋扬 作曲:宋扬

3.《西南联大校歌》(1938年)

作词:冯友兰 作曲:张清常

二、美术作品

1.木刻《冬学》(1941年)

作者:古元

2.木刻《家庭识字牌》

作者:夏风

3.木刻《小学校》

作者:古元

三、文学作品

1.《抗日三字经》(1938年)

作者:老向(王焕斗)

2.《南渡记》(1988年)

作者:宗璞

3.《东藏记》(2000年)

作者:宗璞

4.《南渡北归》(2011年)

作者:岳南

四、影视作品

1.电影《无问西东》(2018年)

导演:李芳芳

2.电影《同学们》(2024年)

导演:晓梅、董礼

3.《战火中的青春》(2023年)

导演:高翊浚、王鹏

4.《烽火抗大》(2021年)

导演:蔡抒南

5.《坪石先生》(2025年)

导演:甘小二

五、戏剧作品

1.话剧《联大往事》(2018年)

编剧:颜全毅

2.秧歌剧《夫妻识字》(1944年)

编剧:马可

策划:王萍

文字、视频:朱绮琳、熊长霆(实习生)、何俊琳(实习生)

海报:林若韫

往期回顾: