编者按:

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,南方网推出“铭记历史,缅怀先烈”系列,从文学、影视、美术、音乐、戏剧等不同文艺领域,带领读者回顾抗战题材的经典文艺作品,展现抗战文化中的不同侧面像,以此弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神。

炮火中的中国从来不是孤岛。来自不同国家的医生、记者、商人、艺术家纷纷奔赴中国,将手术刀、打字机、摄影机化作救援的武器。他们的故事被载入史册、搬上银幕,生动诠释了跨越国界的人道主义精神。

1936年,美国记者埃德加·斯诺突破封锁进入陕甘宁边区,用便携式打字机记录了30万字的采访笔记。1937年10月,伦敦戈兰茨公司出版《红星照耀中国》,首次向西方世界揭示了长征、延安和毛泽东的真实情况,书中收录了斯诺拍摄的83幅珍贵照片。次年上海复社以《西行漫记》为名推出中译本,三个月内再版四次,成为当时国统区青年奔赴延安的“精神指南”。

1938年,加拿大医生诺尔曼·白求恩抵达晋察冀边区。在五台山寺庙改建的战地医院里,他首创“战地输血术”,多次为伤员输血救治。2006年播出的电视剧《诺尔曼·白求恩》再现了这位国际主义战士的形象,剧中,刚刚来到中国的白求恩,曾因文化、习俗的不同而困惑,成为以“暴怒”著称的“洋医生”,但共同的目标和人类理想,使他全身心地融入了这块土地。

1937年至1938年南京大屠杀期间,德国西门子公司驻华代表约翰·拉贝以日记形式详细记录了安全区的救援工作和日军暴行。1996年,江苏人民出版社首次完整推出中文版《拉贝日记》,2009年该书被列入“世界记忆名录”。

2009年,中法德合拍电影《拉贝日记》上映,影片取材自拉贝的战时日记,用影像重现了拉贝和他的同伴们勇敢与日军周旋,为南京老百姓提供安全区的保障的历史。

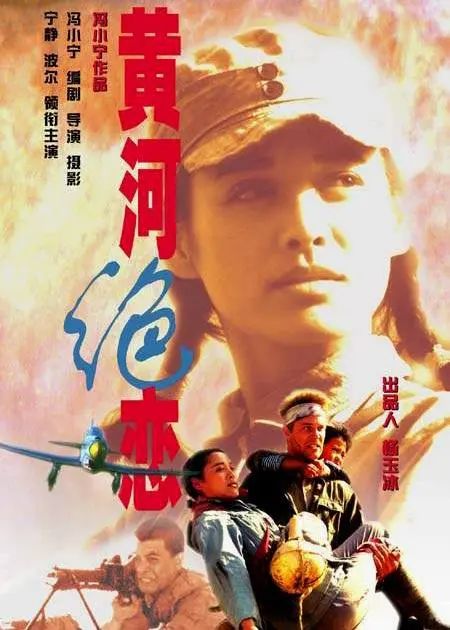

如果说拉贝的日记是纸上的证词,1999年上映的电影《黄河绝恋》则让国际救援第一次有了中国西部的血色浪漫。这部由冯小宁执导、编剧的影片,把故事背景放在1943年山西太岳山区:美国“飞虎队”飞行员欧文坠机,被八路军女军医安洁救起,两人沿黄河突围。片尾,安洁为掩护同伴,拉响手榴弹,血染黄河。

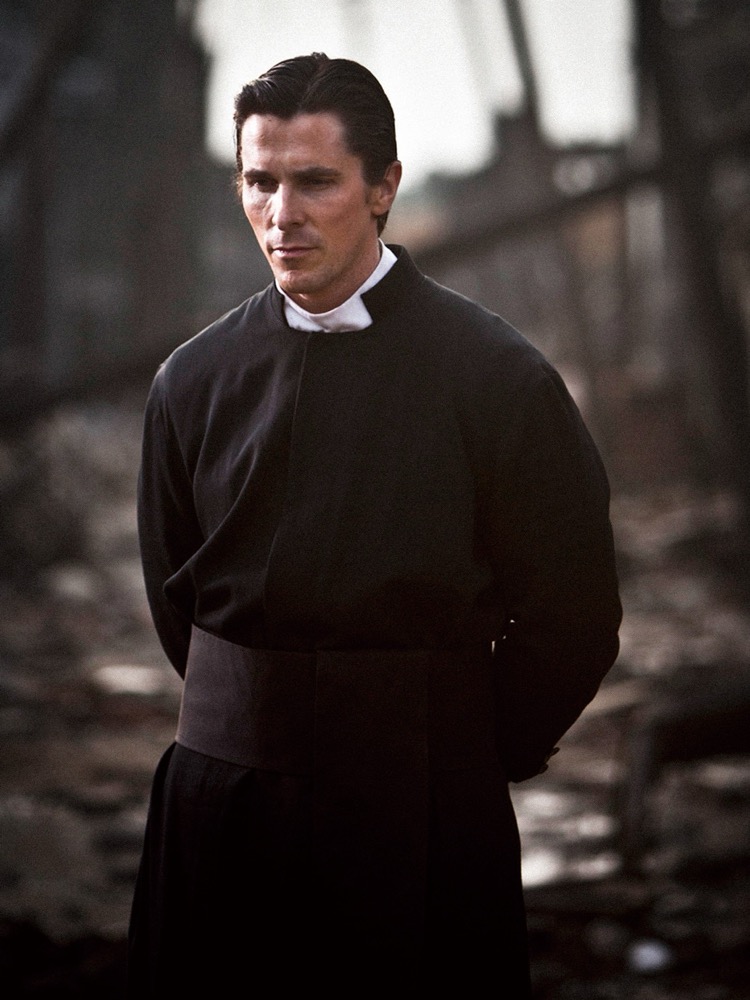

2011年上映的电影《金陵十三钗》中则把国际救援搬进南京的教堂。张艺谋的镜头下,克里斯蒂安·贝尔饰演的殡葬师约翰·米勒原本只想赚钱,却在南京沦陷后完成了精神蜕变:他穿上神父袍与日军周旋,保护教堂中的女学生。

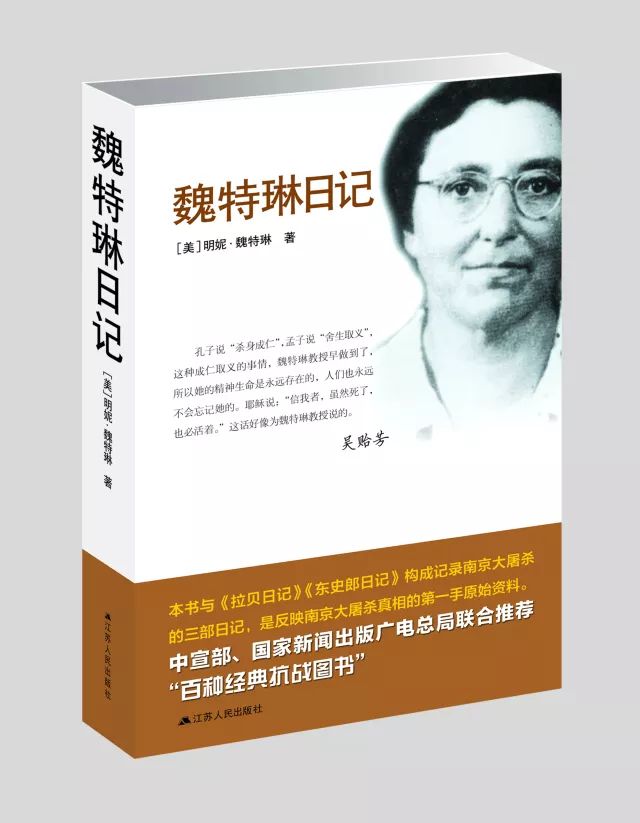

最新的回声来自2025年上映的电影《南京照相馆》。影片中,日军前往女子学校抓人,一位美国女医生因阻止日军的暴行而被扇倒在地。这位女医生的原型是明妮·魏特琳。历史上,她所在的金陵女子文理学院收容了上万名妇女难民,她不仅救助中国百姓,还在日记中详细记录了日军暴行。2000年,《魏特琳日记》中文版正式出版,让这位“南京的辛德勒”的故事,被更多中国人铭记。

这些文艺作品共同揭示了国际义举的本质:他们不是突然降临的超级英雄,而是在极端环境下坚守良知的普通人。80年后,我们在银幕与纸页间重新看到这群把“远方”当成“吾乡”的人,他们用行动证明:人类的良知没有边界,对和平与大义的坚守不分国籍。

附:抗日主题文艺作品推荐

一、音乐作品

《保卫马德里》(1936年)

作词:麦新

二、美术作品

油画《白求恩》(1973-1974年)

作者:肖锋、宋韧

三、文学作品

1.散文《纪念白求恩》(1939年)

作者:毛泽东

2.《红星照耀中国》(1937年)

作者:埃德加·斯诺

3.《拉贝日记》(1996年)

作者:约翰·拉贝

5《魏特琳日记》(2000年)

作者:明妮·魏特琳

四、影视作品

1.《黄河绝恋》(1999年)

导演:冯小宁

2.电视剧《诺尔曼·白求恩》(2006年)

导演:杨阳

3.电影《拉贝日记》(2009年)

导演:佛罗瑞·加仑伯格

4.电影《金陵十三钗》(2011年)

导演:张艺谋

5.电影《里斯本丸沉没》(2024年)

导演:方励

6.电影《南京照相馆》(2025年)

导演:申奥

7.电影《东极岛》(2025年)

导演:管虎

策划:王萍

文字、视频:金哲华 熊长霆(实习生)、 何俊琳(实习生)

配音:郭昊奇

海报:林若韫

往期回顾: